[박성천 기자가 추천하는 책] 보스 작품 ‘쾌락의 정원’ 속 고문 도구는 왜 악기일까?

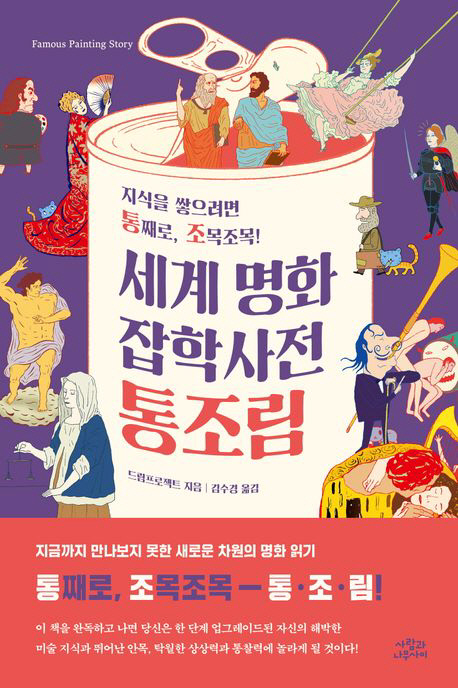

세계 명화 잡학사전 통조림, 드림프로젝트 지음, 김수경 옮김

|

“소들은 딱 질색이다. 나는 마음이 맞는 여자들과 함께 살고 있다.” 이 글은 프랑스 화가 마리 로랑생(1883~1956)의 자전적 에세이 ‘밤의 수첩’에 나오는 내용이다.

로랑생은 파블로 피카소, 조르주 브라크 등 입체주의 화가들과 활동하며 아방가르드 운동을 펼쳤다. ‘마드모아젤 샤넬 초상’, ‘아폴리네르와 친구들’ 등은 유려한 선과 이색적인 색감이 투영된 대표작이다.

로랑생은 왜 남자들을 소에 비유했을까. 남자와 관련된 기억하고 싶지 않은, 지워버리고 싶은 기억들이 존재하는 모양이었다. 흥미롭게도 로랑생은 그림도 여자들만을 대상으로 그렸다.

그는 남자에 대한 부정적인 시각을 가지고 있었던 듯하다. 근본적인 원인은 복잡한 여자관계 때문이었을 것으로 추정된다. 그의 첫 연인은 피카소가 소개한 시인인 기욤 아폴리네르였다. 그러나 로랑생은 얼마 후 결별을 선언하고 독일인 화가 오토 폰 배트옌 남작과 결혼을 한다. 예상과 달리 배트옌은 알코올 중독자인데다 빈털털이였다.

이후 로랑생은 의상디자이너이자 친구인 그루와 동성 간의 우정을 나눈다. 재트옌과 이혼 후에는 잔 모로라는 여성에게 의지를 한다. 시간이 흘러서는 잔의 여동생 쉬잔 모로가 로랑생을 챙겼다. 로랑생이 몇몇 여인들과 우정을 초월한 동성애 관계였다는 주장이 제기되는 것은 그의 삶속에 다양한 여성들이 등장하는 것과 무관치 않다.

일본 대표적 창작 마니아 집단 ‘드림프로젝트’가 펴낸 ‘세계 명화 잡학사전 통조림’은 명화에 관련된 흥미로운 서사를 담고 있다. ‘세상의 모든 미스터리 코드의 비밀과 불가사의’, ‘재미있는 걸작 소설 70권’ 등 지금까지 선보인 책들은 기존의 평면적인 시각을 뛰어넘는다.

‘지식을 쌓으려면 통째로, 조목조목!’이라는 부제가 말해주듯 명화에 대한 방대하면서도 다채로운 지식을 포괄한다. 일반적인 통찰을 넘는 상상력, 내용을 풀어가는 유연함은 명화에 대한 기존의 관념을 전복시킨다.

그림 속 인물이 누구인지를 알려주는 상징물을 ‘어트리뷰트’(Attribute)라고 한다. 서양 미술에는 어트리뷰트가 자주 등장한다. 제우스의 독수리, 그의 부인 헤라 여신의 화려한 공작새, 지혜의 아테나 여신에게는 부엉이가 있다.

미의 대명사 비너스는 서양 명화의 단골 모델이다. 그리스·로마신화에서 미의 경쟁, 애정관계에서 빼놓을 수 없는 여신이다. ‘비너스의 탄생’이라는 제목이 붙은 그림은 작품 속 인물이 비너스 여신임을 전제한다. 하지만 어떤 그림에는 제목이 없기도 하며 굳이 ‘비너스’를 밝히지 않는다.

이 때 그림의 인물이 비너스인지를 알 수 있게 하는 것이 어트리뷰트다. 16세기 활동했던 티치아노 베첼리오의 ‘우르비노의 비너스’에서 비너스는 오른손에 장미꽃을 쥐고 있다. 18세기 프랑수아 부셰의 ‘단장하는 비너스’에는 비너스 발 아래 장미가 놓여 있다.

15세기 네덜란드 화가 히로니뮈스 보스(1450~1516)는 북유럽 르네상스를 거론할 때 빠지지 않는다. 환상적인 상징성, 다층적인 서사구조가 그의 작품의 특징이다. ‘쾌락의 정원 세 폭 제단화’는 병풍식 제단화 형태로 제작된 작품이다. 왼쪽 패널은 천국이, 가운데 패널은 쾌락으로 만연한 지상 공원이, 마지막 오른쪽 패널은 지옥이 묘사돼 있다.

흥미로운 것은 지옥도에 그려진 인간이 고통을 당하는 장면들이다. 흔히 지옥 하면 활활 타오르는 불구덩이를 생각할 수 있다. 하지만 보스의 지옥도에는 악마의 창칼에 찔리는 인간, 악기에 묶여 고문당하는 인간이 나온다. 그런데 왜 고문 도구가 악기일까. 중세시대 악기는 ‘사랑’과 ‘욕망’을 상징했다 한다. 현세에서 쾌락을 탐닉한 이들이 그와 연관된 형벌을 받는다는 의미가 투영된 것으로 짐작된다.

이밖에 책에서는 ‘다빈치는 왜 ‘최후의 만찬’ 주요리로 양고기 대신 ‘생선’을 그렸을까?’, ‘뭉크는 왜 자기 작품 ‘생의 춤’ 모델에게 총격당했나?’, ‘모네는 왜 대중의 찬사를 받은 자기 작품 ‘일본 여인’을 졸작으로 깎아내렸을까?’, ‘시들해진 고갱의 창작욕과 예술가의 열정을 되살려 낸 타히티 소년의 비밀은?’ 등 흥미로운 주제의 이야기를 만날 수 있다.

<사람과나무사이·2만8000원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

로랑생은 파블로 피카소, 조르주 브라크 등 입체주의 화가들과 활동하며 아방가르드 운동을 펼쳤다. ‘마드모아젤 샤넬 초상’, ‘아폴리네르와 친구들’ 등은 유려한 선과 이색적인 색감이 투영된 대표작이다.

그는 남자에 대한 부정적인 시각을 가지고 있었던 듯하다. 근본적인 원인은 복잡한 여자관계 때문이었을 것으로 추정된다. 그의 첫 연인은 피카소가 소개한 시인인 기욤 아폴리네르였다. 그러나 로랑생은 얼마 후 결별을 선언하고 독일인 화가 오토 폰 배트옌 남작과 결혼을 한다. 예상과 달리 배트옌은 알코올 중독자인데다 빈털털이였다.

일본 대표적 창작 마니아 집단 ‘드림프로젝트’가 펴낸 ‘세계 명화 잡학사전 통조림’은 명화에 관련된 흥미로운 서사를 담고 있다. ‘세상의 모든 미스터리 코드의 비밀과 불가사의’, ‘재미있는 걸작 소설 70권’ 등 지금까지 선보인 책들은 기존의 평면적인 시각을 뛰어넘는다.

‘지식을 쌓으려면 통째로, 조목조목!’이라는 부제가 말해주듯 명화에 대한 방대하면서도 다채로운 지식을 포괄한다. 일반적인 통찰을 넘는 상상력, 내용을 풀어가는 유연함은 명화에 대한 기존의 관념을 전복시킨다.

그림 속 인물이 누구인지를 알려주는 상징물을 ‘어트리뷰트’(Attribute)라고 한다. 서양 미술에는 어트리뷰트가 자주 등장한다. 제우스의 독수리, 그의 부인 헤라 여신의 화려한 공작새, 지혜의 아테나 여신에게는 부엉이가 있다.

미의 대명사 비너스는 서양 명화의 단골 모델이다. 그리스·로마신화에서 미의 경쟁, 애정관계에서 빼놓을 수 없는 여신이다. ‘비너스의 탄생’이라는 제목이 붙은 그림은 작품 속 인물이 비너스 여신임을 전제한다. 하지만 어떤 그림에는 제목이 없기도 하며 굳이 ‘비너스’를 밝히지 않는다.

이 때 그림의 인물이 비너스인지를 알 수 있게 하는 것이 어트리뷰트다. 16세기 활동했던 티치아노 베첼리오의 ‘우르비노의 비너스’에서 비너스는 오른손에 장미꽃을 쥐고 있다. 18세기 프랑수아 부셰의 ‘단장하는 비너스’에는 비너스 발 아래 장미가 놓여 있다.

15세기 네덜란드 화가 히로니뮈스 보스(1450~1516)는 북유럽 르네상스를 거론할 때 빠지지 않는다. 환상적인 상징성, 다층적인 서사구조가 그의 작품의 특징이다. ‘쾌락의 정원 세 폭 제단화’는 병풍식 제단화 형태로 제작된 작품이다. 왼쪽 패널은 천국이, 가운데 패널은 쾌락으로 만연한 지상 공원이, 마지막 오른쪽 패널은 지옥이 묘사돼 있다.

중세시대 악기는 ‘사랑’과 ‘욕망’을 상징했는데 히로니뮈스 보스의 ‘쾌락의 정원 세 폭 제단화’ 가운데 지옥도에는 현세에서 쾌락을 탐닉한 인간들이 악기에 고문당하는 장면이 등장한다. <사람과나무사이> |

이밖에 책에서는 ‘다빈치는 왜 ‘최후의 만찬’ 주요리로 양고기 대신 ‘생선’을 그렸을까?’, ‘뭉크는 왜 자기 작품 ‘생의 춤’ 모델에게 총격당했나?’, ‘모네는 왜 대중의 찬사를 받은 자기 작품 ‘일본 여인’을 졸작으로 깎아내렸을까?’, ‘시들해진 고갱의 창작욕과 예술가의 열정을 되살려 낸 타히티 소년의 비밀은?’ 등 흥미로운 주제의 이야기를 만날 수 있다.

<사람과나무사이·2만8000원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr