기약없는 영구처분장…핵폐기물 떠안은 최소한의 대가

사용후핵보관세 왜 도입해야하나

한빛원전 2024년부터 수명 종료

원전부지 영구폐기장 전락 우려

재난 예방·안전관리 재원도 필요

한빛원전 2024년부터 수명 종료

원전부지 영구폐기장 전락 우려

재난 예방·안전관리 재원도 필요

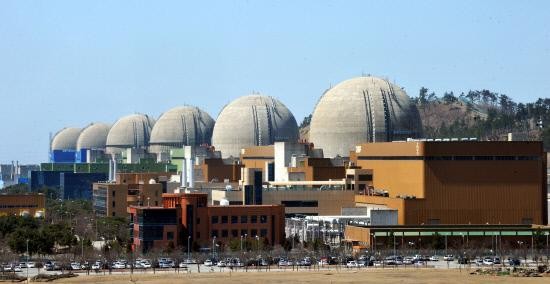

한빛원전 전경. <광주일보 자료사진> |

원전 소재 지방자치단체(전남·부산·경북·울산)가 지방세법 개정을 통한 ‘사용후핵연료 보관세’ 도입을 줄기차게 요구하는 이유는 단순하다.

‘위험이 있는 곳에 과세가 이뤄져야 한다’, ‘원전 설계 수명 만료로 기존에 원전 가동에 따라 지원받는 지방세가 사라지는 만큼 대비책을 마련해야 한다’는 등 지자체들의 구호에서 잘 드러난다.

지자체들은 “일본과 스페인의 경우에는 사용후핵연료에 대한 지방세 부과로 위험을 떠안는 지역에 보상을 제공하고 있다”는 논리도 펴고 있다. 일부 지자체는 한국을 비롯한 원전 운영국가 어디도 사용후 핵연료 영구처분장 마련에 성공하지 못했다는 점을 들어 지금의 원전 부지가 자칫 영구 핵폐기장으로 전락하는 것 아니냐는 우려도 내놓고 있다.

◇임시저장소라더니…첫 가동 이후 줄곧 원전 물탱크에 방치 = 24일 전남도와 영광군에 따르면 원전 운영사인 한국수력원자력은 지난 1986년 영광 한빛원전 한빛 1호기 첫 가동부터 6호기가 운영 중인 현재까지 원전 내부 물탱크에 사용후핵연료를 저장하고 있다.

원자로에서 타고 남은 폐연료봉은 고준위 핵폐기물 또는 사용후 핵연료로 불리며, 최소 10만 년간 인간과 격리해야 할 정도로 맹독성 물질이다. 물탱크에 저장하며 수년간 끊임없이 냉각하지 않으면 녹아내릴 정도로 뜨거운 물질이다. 자칫 전원(電源) 공급이 끊겨 물탱크 냉각 기능이 원활하지 않으면 대형 원전 사고로 연결될 가능성이 크다.

애초 사용후핵연료를 모아 영구 격리하는 ‘영구처분장’ 건설 전까지만 임시 저장키로 했으나 건설이 지연되면서 사실상 40년 가까이 원전 내부에 저장 중이다.

박근혜 정부는 2015년 6월 “2051년까지 영구처분장을 건설한다”는 로드맵을 발표했으나 문재인 정부 들어 백지화됐다. 당시 로드맵이 원전 소재 자치단체 등 국민 여론이 제대로 반영되지 않았다는 이유였다. 그러나 집권 중반기에 들어선 문재인 정부 역시 사용후 핵연료 처리 방향을 아직 제시하지 못하고 있다.

이정윤 원자력안전과 미래 대표를 비롯한 일부 원전 전문가들은 폐연료봉이 쌓이는 양만큼 사고 위험성과 피해 규모도 커질 수 있다는 지적을 내놓으며, 정부에 대책 마련을 촉구하고 있다.

폐연료봉 하나하나가 10만 년 가까이 독성물질을 내뿜을 정도로 엄청난 위험성을 가진 데다, 지진 등 자연재해나 기기결함에 따른 사고 등으로 임시 저장고가 제 기능을 못 하게 되면 대형 재난으로 연결될 수 있기 때문이다.

수조 속 임시보관 상태의 폐연료봉의 위험성에 대한 경고음은 지난 2011년 동일본 대지진에 따른 해일(쓰나미)이 불러온 후쿠시마 원전사고 이후 본격적으로 나오기 시작했다. 후쿠시마 원전사고 당시 발전소 내부 임시시설에 보관 중이던 폐연료봉이 문제를 일으켰기 때문이다.

일본 언론은 동일본 대지진과 지진 해일이 촉발한 후쿠시마 원전사고의 영향으로 피난 생활을 하는 사람들이 지금도 5만명이 넘는 것으로 파악됐다고 보도하고 있다.

◇2024년부터 하나둘 꺼지는 한빛원전, 그 후는? = 2024년 12월 22일 한빛 1호기를 시작으로 한빛원전은 하나둘 불이 꺼지게 된다. 오는 2042년 6호기까지 40년의 수명 만료로 멈춰 서면 영광은 원전 가동은 멈추고 사용후핵연료만 품는 지역이 된다.

현행 지방세법에서 규정한 지역자원시설세(발전량 kWh당 1원)의 경우 원전 가동이 멈추면 과세도 중단된다. 전남도와 영광군은 지난 2015년 410억원, 2016년 442억원, 2017년 373억원, 2018년 313억원, 2019년 236억원을 징수했다. 한빛원전 일부 발전소가 고장으로 장기간 멈춰 서면서 세수도 감소 추세다.

문제는 문재인 정부가 아직 사용후핵연료 영구처분장 건설 로드맵을 내놓지 못한 데다, 방침이 마련되더라도 건설까지는 수십 년이 걸린다는 점이다. 자칫 영광을 비롯한 전남의 의지와 관계없이 영구 핵폐기장으로 굳어질 가능성도 배제하기 힘든 상황이다.

이에 따라 21대 국회에서 지방세법 개정으로 ‘사용후핵연료 보관세’를 도입해 최소한의 안전을 확보하고, 재난에 대비할 수 있도록 제도적 뒷받침을 해야 한다는 게 전남도, 영광군을 비롯한 원전 소재 자치단체 주장이다.

영광군 박순희 세정팀장은 “사용후 핵연료 보관세 도입을 통해 영광을 비롯한 원전 소재 지자체가 재난 예방, 안전관리사업 등 필요한 재원을 확보할 수 있어야 한다”며 “21대 국회에서 지방세법 개정이 이뤄지도록 전남도를 비롯한 전국의 원전 소재 지자체와 힘을 모아 나갈 것”이라고 말했다.

/김형호 기자 khh@kwangju.co.kr

‘위험이 있는 곳에 과세가 이뤄져야 한다’, ‘원전 설계 수명 만료로 기존에 원전 가동에 따라 지원받는 지방세가 사라지는 만큼 대비책을 마련해야 한다’는 등 지자체들의 구호에서 잘 드러난다.

◇임시저장소라더니…첫 가동 이후 줄곧 원전 물탱크에 방치 = 24일 전남도와 영광군에 따르면 원전 운영사인 한국수력원자력은 지난 1986년 영광 한빛원전 한빛 1호기 첫 가동부터 6호기가 운영 중인 현재까지 원전 내부 물탱크에 사용후핵연료를 저장하고 있다.

애초 사용후핵연료를 모아 영구 격리하는 ‘영구처분장’ 건설 전까지만 임시 저장키로 했으나 건설이 지연되면서 사실상 40년 가까이 원전 내부에 저장 중이다.

박근혜 정부는 2015년 6월 “2051년까지 영구처분장을 건설한다”는 로드맵을 발표했으나 문재인 정부 들어 백지화됐다. 당시 로드맵이 원전 소재 자치단체 등 국민 여론이 제대로 반영되지 않았다는 이유였다. 그러나 집권 중반기에 들어선 문재인 정부 역시 사용후 핵연료 처리 방향을 아직 제시하지 못하고 있다.

이정윤 원자력안전과 미래 대표를 비롯한 일부 원전 전문가들은 폐연료봉이 쌓이는 양만큼 사고 위험성과 피해 규모도 커질 수 있다는 지적을 내놓으며, 정부에 대책 마련을 촉구하고 있다.

폐연료봉 하나하나가 10만 년 가까이 독성물질을 내뿜을 정도로 엄청난 위험성을 가진 데다, 지진 등 자연재해나 기기결함에 따른 사고 등으로 임시 저장고가 제 기능을 못 하게 되면 대형 재난으로 연결될 수 있기 때문이다.

수조 속 임시보관 상태의 폐연료봉의 위험성에 대한 경고음은 지난 2011년 동일본 대지진에 따른 해일(쓰나미)이 불러온 후쿠시마 원전사고 이후 본격적으로 나오기 시작했다. 후쿠시마 원전사고 당시 발전소 내부 임시시설에 보관 중이던 폐연료봉이 문제를 일으켰기 때문이다.

일본 언론은 동일본 대지진과 지진 해일이 촉발한 후쿠시마 원전사고의 영향으로 피난 생활을 하는 사람들이 지금도 5만명이 넘는 것으로 파악됐다고 보도하고 있다.

◇2024년부터 하나둘 꺼지는 한빛원전, 그 후는? = 2024년 12월 22일 한빛 1호기를 시작으로 한빛원전은 하나둘 불이 꺼지게 된다. 오는 2042년 6호기까지 40년의 수명 만료로 멈춰 서면 영광은 원전 가동은 멈추고 사용후핵연료만 품는 지역이 된다.

현행 지방세법에서 규정한 지역자원시설세(발전량 kWh당 1원)의 경우 원전 가동이 멈추면 과세도 중단된다. 전남도와 영광군은 지난 2015년 410억원, 2016년 442억원, 2017년 373억원, 2018년 313억원, 2019년 236억원을 징수했다. 한빛원전 일부 발전소가 고장으로 장기간 멈춰 서면서 세수도 감소 추세다.

문제는 문재인 정부가 아직 사용후핵연료 영구처분장 건설 로드맵을 내놓지 못한 데다, 방침이 마련되더라도 건설까지는 수십 년이 걸린다는 점이다. 자칫 영광을 비롯한 전남의 의지와 관계없이 영구 핵폐기장으로 굳어질 가능성도 배제하기 힘든 상황이다.

이에 따라 21대 국회에서 지방세법 개정으로 ‘사용후핵연료 보관세’를 도입해 최소한의 안전을 확보하고, 재난에 대비할 수 있도록 제도적 뒷받침을 해야 한다는 게 전남도, 영광군을 비롯한 원전 소재 자치단체 주장이다.

영광군 박순희 세정팀장은 “사용후 핵연료 보관세 도입을 통해 영광을 비롯한 원전 소재 지자체가 재난 예방, 안전관리사업 등 필요한 재원을 확보할 수 있어야 한다”며 “21대 국회에서 지방세법 개정이 이뤄지도록 전남도를 비롯한 전국의 원전 소재 지자체와 힘을 모아 나갈 것”이라고 말했다.

/김형호 기자 khh@kwangju.co.kr