인공지능과 빛을 향한 예술 탐색…경계를 잇다

ACC 창·제작 스튜디오는 지금

크리에이터스 레지던시 ‘지능시대’

아티스트·연구자 ‘미래의 감각’ 탐구

10년간 600명 이상 창작자 거쳐가

한국 ‘ADHD’

‘경계의 수학’ 아날로그적 틈에 주목

캐나다 ‘Arbor’

크리에이터스 레지던시 ‘지능시대’

아티스트·연구자 ‘미래의 감각’ 탐구

10년간 600명 이상 창작자 거쳐가

한국 ‘ADHD’

‘경계의 수학’ 아날로그적 틈에 주목

캐나다 ‘Arbor’

ACC 복합 스튜디오 내에서 ‘Diffusion(빛의 확산)’을 테스트 중인 아버 작가. 디지털 이미지의 근본 단위인 ‘빛’ 자체의 존재 방식을 탐구한다. |

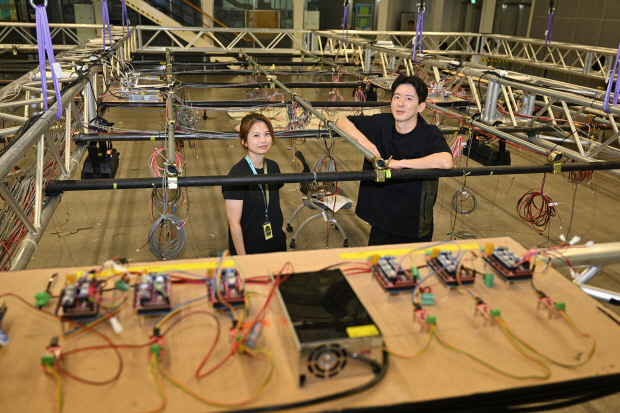

커다란 구조물이 수백 개의 와이어에 매달린 채 성인 눈높이쯤에 떠 있다. 그 아래로 사람들이 조심스레 사이를 오가며 무언가를 살펴본다. 얼핏 보면 전기작업 현장 같지만, 미디어아트 프로젝트를 준비 중인 김영은·김지하 작가의 작업세계가 펼쳐진 자리다. 오는 11월 말 오픈 쇼케이스를 앞둔 시점, 작업은 60~70% 진행된 상태. 추석 연휴도, 주말도 잊은 채 두 작가는 오전 9시부터 밤 10시까지 빛과 움직임의 질서를 세밀히 다듬고 있었다. 뜨거운 열기가 공기처럼 맴도는 이곳은 국립아시아문화전당(ACC) 창·제작센터의 크리에이터스 레지던시 현장, 그중에서도 복합 스튜디오 중앙을 가득 채운 팀 ‘ADHD’의 작업 공간이다.

#제작환경 좋은 공동창작 플랫폼

국립아시아문화전당의 창·제작스튜디오는 현재 ‘지능시대’라는 이름의 거대한 실험이 진행 중이다. 개관 10주년을 맞은 ACC가 지난 10년간의 창·제작 플랫폼 구축 경험을 바탕으로 내놓은 올해의 크리에이터스 레지던시는 예술과 기술이 교차하는 미래형 실험실이자, 인간과 기계의 경계에서 새로운 감각을 탐구하는 현장이다.

아시아의 과거와 현재, 기술이 만든 미래가 이곳에서 한데 겹쳐진다. ACC 전시기획과 장미현 전문경력관은 “ACC 레지던시는 단순한 창작 공간이 아니라 아이디어가 실제로 구현되고, 실험을 통해 완성되는 프로덕션형 레지던시”라고 설명한다.

2015년 개관과 함께 시작된 ‘ACC 크리에이터스 인 랩’은 해마다 진화해왔다. 아이디어를 탐구하던 연구소의 성격에서 한 발 나아가 이제는 프로젝트를 실제로 제작하고 대중 앞에 선보이는 구조로 자리 잡았다.

장비와 기술, 공간과 전문가가 한데 엮인 시스템 덕분에 지난 10년간 600명 이상의 국내외 창작자가 이곳을 거쳐갔다. 아이디어 도출에서 조사, 연구, 제작, 발표까지 이어지는 완결형 구조는 세계적인 레지던시 중에서도 드문 사례다.

올해 주제는 ‘지능시대’. 인공지능과 데이터 기술이 만들어낸 새로운 환경 속에서 ‘지능’이란 무엇이며 예술은 그 지능을 어떻게 해석하고 감각화할 수 있을지를 묻는다. 9팀의 아티스트와 연구자들이 참여한 이번 레지던시는 8월부터 11월까지 4개월간 진행 중이며, 각자 다른 언어로 ‘미래의 감각’을 탐구하고 있다. 그중 한국의 ‘ADHD’와 캐나다의 ‘Arbor(아버)’가 보여주는 빛의 실험은 특히 눈길을 끈다.

#ACC는 예술적 상상력을 실현시켜주는 공간

빛과 움직임, 기술의 결합을 통해 몰입형 공간을 창조하는 ADHD팀은 건축, 미디어, 디자인이라는 서로 다른 배경의 두 아티스트 김영은·김지하가 2015년 결성한 그룹이다. 팀명은 ‘주의력결핍장애(ADHD)’에서 가져왔다.

“서로 성격도 다르고 이야기의 방향도 늘 달라서 논의가 산으로 가기 일쑤였어요. 그러다 문득 ‘우리 다 ADHD 아니야’ 하며 농담처럼 붙인 이름이 결국 팀명이 됐죠.”(김영은 작가)

그 ‘산만함’ 속에서 서로의 차이를 에너지로 전환해온 팀은 다양한 관점과 재료가 얽히며 생겨나는 우연과 충돌을 창작의 동력으로 삼는다.

이번 레지던시에서 ADHD가 선보이는 신작 제목은 ‘경계의 수학’이다. 쌍안정 표면(bistable surface)의 원리를 이용해 닫힘과 열림, 팽창과 수축이 동시에 존재하는 표면 구조를 빛과 움직임으로 구현한 작품이다.

작가들은 “AI 시대를 0과 1의 세계로만 보지 않고 그 사이의 ‘아날로그적 틈’에 주목하고 싶었다”고 말한다. LED와 모터, 알루미늄 프로파일, 3D 프린터로 제작된 구조물은 끊임없이 형태를 바꾸며 스스로의 리듬을 만들어간다. 빛은 단순히 비추는 역할을 넘어 움직임과 그림자를 통해 생명처럼 숨쉬는 존재로 변한다.

ACC는 ADHD에게도 익숙한 공간이다. 2018년 이곳에서 심해 생명체의 움직임을 모티브로 한 라이트 키네틱 인스톨레이션(빛과 움직임이 결합된 설치미술 작품)을 선보인 경험이 있다.

“그때도 제작 환경이 워낙 좋아서 다시 돌아오고 싶었어요. 기술 감독님, 큐레이터 등 함께 작업했던 분들이 여전히 계셔서 다시 만나는 기쁨도 컸죠.” 김영은 작가는 ACC를 “함께 작품을 만들어가는 현장”이라고 표현했다.

스튜디오 내부에는 용접과 철공, 패브리케이션, 미디어 장비를 담당하는 각 분야 전문가들이 상주해 있으며 작가들은 그들과의 협업을 통해 작품의 완성도를 높인다. 이번 작업에서도 알루미늄 구조물의 세밀한 부품들이 모두 자체 설계 후 3D 프린터로 출력됐고 현장에서 직접 실험과 조정을 반복하며 형태를 완성했다.

#아이디어가 경험이 되는 스튜디오

캐나다 출신의 아버(Arbor)는 ‘빛 자체’를 매체이자 주제로 삼는다. 작가는 이미지가 무엇을 보여주는지보다 ‘빛이 어떻게 존재하는가’에 주목한다.

이번 레지던시에서 아버 작가가 선보이는 작품은 ‘Diffusion(빛의 확산)’. 실험영화와 라이브 퍼포먼스의 경계에 선 오디오-비주얼 작업이다. 수많은 디지털 이미지를 구성하는 가장 근원적인 요소인 ‘빛’의 물질성을 탐구하는 프로젝트다.

“우리가 보는 모든 디지털 이미지는 결국 빛으로 이루어집니다. 저는 그 물질적인 빛, 스크린 뒤의 실재에 관심이 있는 거죠.”

소프트웨어 엔지니어 출신이기도 한 그는 독일 베를린 예술대학에서 미디어아트를 공부하며 빛과 공간, 인터랙션을 주제로 다채로운 실험을 이어왔다. 그에게 ACC는 ‘창작 아이디어를 현실로 밀어붙이는 시스템’을 갖춘 드문 공간이다.

“다른 레지던시는 아이디어를 발전시키는데 초점이 있지만 ACC는 실제로 작품을 완성하고 공개하는 데 초점이 있어요. 그래서 ‘결과를 낼 수밖에 없는’ 긴장감이 있습니다. 일정기간마다 데드라인을 맞춰야 하는게 어렵지만 저는 그 긴장감이 좋기도 합니다.”

아버 작가는 “빛은 공간의 조건과 문화적 맥락에 따라 전혀 다른 방식으로 작용한다”며 “광주에서의 체류는 도시의 역사와 에너지를 새롭게 느끼게 한다”고 말했다. 그는 낯선 공간을 만날 때마다 그곳의 공기, 온도, 사람들의 움직임까지 빛의 일부로 흡수하려 한다. 그런 점에서 ‘Diffusion’은 단순한 프로젝션 작업이 아니라 공간과 시간의 흐름 속에서 변화하는 ‘살아 있는 빛’을 기록하는 시도이기도 하다.

작가는 “ACC는 단순히 아이디어를 실험하는 공간이 아니라 실제로 완성해 보여줄 수 있는 구조가 갖춰진 곳”이라며 “예술이 현실 속 기술과 만날 때, 빛은 더이상 조명이나 도구가 아니라 감각의 언어가 된다”고 덧붙였다.

ADHD와 아버, 두 팀의 작업은 서로 다르지만 결국 같은 방향을 가리킨다. ADHD가 ‘기계적 움직임으로 자연의 질서’를 탐구한다면 아버는 ‘빛의 물질성’에서 존재의 감각을 끌어올린다. 빛을 매개로 한 두 세계는 인공지능이라는 기술의 언어를 넘어 인간의 감각이 확장되고 인식이 깊어지는 순간을 들려준다.

장미현 전문경력관은 “ACC 레지던시는 예술가들이 단순히 머물다가는 공간이 아니라 아이디어를 실험하고 구현해 세상과 나누는 ‘확장된 플랫폼’으로 진화해왔다”고 강조했다.

/글=이보람 기자 boram@kwangju.co.kr

/사진=최현배 기자 choi@kwangju.co.kr

국립아시아문화전당의 창·제작스튜디오는 현재 ‘지능시대’라는 이름의 거대한 실험이 진행 중이다. 개관 10주년을 맞은 ACC가 지난 10년간의 창·제작 플랫폼 구축 경험을 바탕으로 내놓은 올해의 크리에이터스 레지던시는 예술과 기술이 교차하는 미래형 실험실이자, 인간과 기계의 경계에서 새로운 감각을 탐구하는 현장이다.

2015년 개관과 함께 시작된 ‘ACC 크리에이터스 인 랩’은 해마다 진화해왔다. 아이디어를 탐구하던 연구소의 성격에서 한 발 나아가 이제는 프로젝트를 실제로 제작하고 대중 앞에 선보이는 구조로 자리 잡았다.

장비와 기술, 공간과 전문가가 한데 엮인 시스템 덕분에 지난 10년간 600명 이상의 국내외 창작자가 이곳을 거쳐갔다. 아이디어 도출에서 조사, 연구, 제작, 발표까지 이어지는 완결형 구조는 세계적인 레지던시 중에서도 드문 사례다.

올해 주제는 ‘지능시대’. 인공지능과 데이터 기술이 만들어낸 새로운 환경 속에서 ‘지능’이란 무엇이며 예술은 그 지능을 어떻게 해석하고 감각화할 수 있을지를 묻는다. 9팀의 아티스트와 연구자들이 참여한 이번 레지던시는 8월부터 11월까지 4개월간 진행 중이며, 각자 다른 언어로 ‘미래의 감각’을 탐구하고 있다. 그중 한국의 ‘ADHD’와 캐나다의 ‘Arbor(아버)’가 보여주는 빛의 실험은 특히 눈길을 끈다.

#ACC는 예술적 상상력을 실현시켜주는 공간

빛과 움직임, 기술의 결합을 통해 몰입형 공간을 창조하는 ADHD팀은 건축, 미디어, 디자인이라는 서로 다른 배경의 두 아티스트 김영은·김지하가 2015년 결성한 그룹이다. 팀명은 ‘주의력결핍장애(ADHD)’에서 가져왔다.

“서로 성격도 다르고 이야기의 방향도 늘 달라서 논의가 산으로 가기 일쑤였어요. 그러다 문득 ‘우리 다 ADHD 아니야’ 하며 농담처럼 붙인 이름이 결국 팀명이 됐죠.”(김영은 작가)

그 ‘산만함’ 속에서 서로의 차이를 에너지로 전환해온 팀은 다양한 관점과 재료가 얽히며 생겨나는 우연과 충돌을 창작의 동력으로 삼는다.

이번 레지던시에서 ADHD가 선보이는 신작 제목은 ‘경계의 수학’이다. 쌍안정 표면(bistable surface)의 원리를 이용해 닫힘과 열림, 팽창과 수축이 동시에 존재하는 표면 구조를 빛과 움직임으로 구현한 작품이다.

작가들은 “AI 시대를 0과 1의 세계로만 보지 않고 그 사이의 ‘아날로그적 틈’에 주목하고 싶었다”고 말한다. LED와 모터, 알루미늄 프로파일, 3D 프린터로 제작된 구조물은 끊임없이 형태를 바꾸며 스스로의 리듬을 만들어간다. 빛은 단순히 비추는 역할을 넘어 움직임과 그림자를 통해 생명처럼 숨쉬는 존재로 변한다.

ACC는 ADHD에게도 익숙한 공간이다. 2018년 이곳에서 심해 생명체의 움직임을 모티브로 한 라이트 키네틱 인스톨레이션(빛과 움직임이 결합된 설치미술 작품)을 선보인 경험이 있다.

“그때도 제작 환경이 워낙 좋아서 다시 돌아오고 싶었어요. 기술 감독님, 큐레이터 등 함께 작업했던 분들이 여전히 계셔서 다시 만나는 기쁨도 컸죠.” 김영은 작가는 ACC를 “함께 작품을 만들어가는 현장”이라고 표현했다.

스튜디오 내부에는 용접과 철공, 패브리케이션, 미디어 장비를 담당하는 각 분야 전문가들이 상주해 있으며 작가들은 그들과의 협업을 통해 작품의 완성도를 높인다. 이번 작업에서도 알루미늄 구조물의 세밀한 부품들이 모두 자체 설계 후 3D 프린터로 출력됐고 현장에서 직접 실험과 조정을 반복하며 형태를 완성했다.

ACC 창·제작센터 복합 스튜디오에서 신작 ‘경계의 수학’을 준비 중인 ADHD팀 김영은(왼쪽)·김지하 작가. 수백 개의 와이어와 조명, 모터가 얽힌 구조물 속에서 빛과 움직임의 질서를 세밀히 조율하고 있다. |

캐나다 출신의 아버(Arbor)는 ‘빛 자체’를 매체이자 주제로 삼는다. 작가는 이미지가 무엇을 보여주는지보다 ‘빛이 어떻게 존재하는가’에 주목한다.

이번 레지던시에서 아버 작가가 선보이는 작품은 ‘Diffusion(빛의 확산)’. 실험영화와 라이브 퍼포먼스의 경계에 선 오디오-비주얼 작업이다. 수많은 디지털 이미지를 구성하는 가장 근원적인 요소인 ‘빛’의 물질성을 탐구하는 프로젝트다.

“우리가 보는 모든 디지털 이미지는 결국 빛으로 이루어집니다. 저는 그 물질적인 빛, 스크린 뒤의 실재에 관심이 있는 거죠.”

소프트웨어 엔지니어 출신이기도 한 그는 독일 베를린 예술대학에서 미디어아트를 공부하며 빛과 공간, 인터랙션을 주제로 다채로운 실험을 이어왔다. 그에게 ACC는 ‘창작 아이디어를 현실로 밀어붙이는 시스템’을 갖춘 드문 공간이다.

“다른 레지던시는 아이디어를 발전시키는데 초점이 있지만 ACC는 실제로 작품을 완성하고 공개하는 데 초점이 있어요. 그래서 ‘결과를 낼 수밖에 없는’ 긴장감이 있습니다. 일정기간마다 데드라인을 맞춰야 하는게 어렵지만 저는 그 긴장감이 좋기도 합니다.”

아버 작가는 “빛은 공간의 조건과 문화적 맥락에 따라 전혀 다른 방식으로 작용한다”며 “광주에서의 체류는 도시의 역사와 에너지를 새롭게 느끼게 한다”고 말했다. 그는 낯선 공간을 만날 때마다 그곳의 공기, 온도, 사람들의 움직임까지 빛의 일부로 흡수하려 한다. 그런 점에서 ‘Diffusion’은 단순한 프로젝션 작업이 아니라 공간과 시간의 흐름 속에서 변화하는 ‘살아 있는 빛’을 기록하는 시도이기도 하다.

작가는 “ACC는 단순히 아이디어를 실험하는 공간이 아니라 실제로 완성해 보여줄 수 있는 구조가 갖춰진 곳”이라며 “예술이 현실 속 기술과 만날 때, 빛은 더이상 조명이나 도구가 아니라 감각의 언어가 된다”고 덧붙였다.

ADHD와 아버, 두 팀의 작업은 서로 다르지만 결국 같은 방향을 가리킨다. ADHD가 ‘기계적 움직임으로 자연의 질서’를 탐구한다면 아버는 ‘빛의 물질성’에서 존재의 감각을 끌어올린다. 빛을 매개로 한 두 세계는 인공지능이라는 기술의 언어를 넘어 인간의 감각이 확장되고 인식이 깊어지는 순간을 들려준다.

장미현 전문경력관은 “ACC 레지던시는 예술가들이 단순히 머물다가는 공간이 아니라 아이디어를 실험하고 구현해 세상과 나누는 ‘확장된 플랫폼’으로 진화해왔다”고 강조했다.

/글=이보람 기자 boram@kwangju.co.kr

/사진=최현배 기자 choi@kwangju.co.kr