[박성천 기자가 추천하는 책] 서울 이야기 - 김남일 지음

근대문학 흔적 따라 길어 올린 ‘서울 이야기’

|

작가 김남일은 문학을 통해 아시아의 근대를 읽는 데 주력해왔다. 우리 땅에 대한 관심은 우리 문학에 대한 관심에서 파생됐는데 그가 이번에 근대문학의 ‘장소들’을 모티브로 하나의 책을 발간했다.

김남일 소설가가 펴낸 ‘서울 이야기’는 근대문학의 흔적을 따라 길어 올린 서울 이야기다. 사실 서울은 많은 이들에게 관심의 지역이다. 특히 근대는 기성세대들이 학창 시절 문학시간 등을 통해 배운 터라 여느 때보다 익숙한 시기다.

저자가 서울 이야기를 쓰게 된 계기는 ‘그다지 마음에 드는 서울 이야기를 읽어본 적’이 없어서다. “호암 문일평이나 조풍연, 이규태 같은 이들의 노작(勞作)에 문학이 훨씬 큰 비중을 차지했더라면 하는 게” 작가가 가진 아쉬움이었다.

지금까지 저자는 ‘한국 근대문학 기행’이라는 기획으로 ‘평안도 이야기’ 등을 비롯해 아시아 문학과 신화를 바탕으로 ‘어제 그곳 오늘 여기’, ‘백 개의 아시아’ 등을 펴냈다. 현재 동료 작가들과 소설 모임 ‘아시아의 근대를 읽는 시간’을 꾸려가고 있다.

20세기 초 서울이 경성으로 바뀌기 전의 명칭은 한성이었다. 일반적으로 불리는 한양은 세간에서 부르던 속명이었고 한성이 공식 명칭이었다. 당시 수장은 판윤이었다. 한성부는 동서남북의 4서로 나뉘어 있었으며 서 밑에는 방이 있고, 그 아래에는 통(統), 그리고 밑에는 호가 있었다.

그러나 책에 따르면 일제 강점기에는 ‘정’, ‘정목’, ‘통’(通)과 같은 글자를 지닌 지명이 생겼다. 그러다 보니 황토마루는 광화문통으로, 동현 혹은 구리개는 황금정이 됐다. 이광수는 젊은 시절 예전에 진고개로 불리던 곳이 “지금에는 본정이라는 문자도 알 수 없는 이름”으로 바뀌었다고 목청을 높였다는 에피소드가 전해온다.

이해조의 소설 ‘구마검’(1908)은 당대 계몽 소설이다. 작품은 당시 북촌에서 때 아닌 바람이 부는 장면으로 시작되는데 대안동(현 안국동) 네거리 아래쪽의 풍경을 묘사하고 있다.

“중부 다방골은 장안 한복판에 있어 자래로 부자 많이 살기로 유명한 곳이라. 집집마다 바깥대문은 개구멍만 하여 남산골 딸각샌님의 집 같아도 중대문 안을 썩 들어서면 고루 거각에 분벽사창이 조요하니, 이는 북촌 토호 재상에게 재물을 빼앗길까 엄살 겸 흉 부리는 계교러라.”

김남일 작가는 이 장면만으로도 당대 서울 인문지리를 어느 정도 가늠할 수 있다고 본다. ‘구마검’이 고루한 형식의 신소설이지만 구한말 서울의 풍습과 언어를 보전해준 공이 만만치 않다는 것이다.

북촌 출신인 유진오는 ‘서유견문록’으로 유명한 유길준과 같은 집안이다. 그가 쓴 ‘민요’라는 소설에는 서울내기의 향수가 잘 나타나 있다. 소설에서 북촌은 낡은 것과 새것이 충돌하는 공간으로 그려진다. 유진오는 김 판서네가 시대의 흐름 속에서 몰락해가는 과정을 그려낸다.

김사량의 중편 ‘낙조’ 또한 한일합방의 주역 가운데 하나이자 북촌 권문세가인 윤대감 집안을 배경으로 전개된다. 집안은 늘 고요하지만 지나간 시절을 못 잊는 윤 남작의 부와 권세에 빌붙어 사는 대감들이 등장한다.

1920년대 말부터 1930년대 초는 세계적인 대공황이 휩쓸던 시기였다. 당시 서울은 계급 투쟁의 현장이었다. 김 작가에 따르면 “일본 자본의 침투로 조선에서도 임금 노동자가 점차 증가했지만 조선인 노동자들은 대개 하위직에 종사했다”고 한다. 1931년 조선인 실업률이 15%였는데, 이는 조선 내 일본인의 두 배에 달하는 수치였다.

전영택의 ‘화수분’은 끔찍스러운 현실을 보여주는 작품이었다. 집주인인 나와 행랑에 사는 화수분의 처지는 극과 극. 호구지책이 어려워지자 딸 하나를 팔아버리는 화수분의 처지는 오늘의 관점으로는 상상할 수 없는 일이다.

한편 저자는 “역사책에 남은 굵은 고딕체 사건들 사이로 빠져나간 장삼이사 갑남을녀들이 무수한 삶과 편리들이 그들의 펜 끝을 통해 훌륭하게 되살아나는 것을 보고 감개에 젖기도 했다”며 “그들은 장소가 아니라 ‘사람들’의 이야기를 썼던 것”이라고 말했다. <학고재·2만원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

김남일 소설가가 펴낸 ‘서울 이야기’는 근대문학의 흔적을 따라 길어 올린 서울 이야기다. 사실 서울은 많은 이들에게 관심의 지역이다. 특히 근대는 기성세대들이 학창 시절 문학시간 등을 통해 배운 터라 여느 때보다 익숙한 시기다.

지금까지 저자는 ‘한국 근대문학 기행’이라는 기획으로 ‘평안도 이야기’ 등을 비롯해 아시아 문학과 신화를 바탕으로 ‘어제 그곳 오늘 여기’, ‘백 개의 아시아’ 등을 펴냈다. 현재 동료 작가들과 소설 모임 ‘아시아의 근대를 읽는 시간’을 꾸려가고 있다.

그러나 책에 따르면 일제 강점기에는 ‘정’, ‘정목’, ‘통’(通)과 같은 글자를 지닌 지명이 생겼다. 그러다 보니 황토마루는 광화문통으로, 동현 혹은 구리개는 황금정이 됐다. 이광수는 젊은 시절 예전에 진고개로 불리던 곳이 “지금에는 본정이라는 문자도 알 수 없는 이름”으로 바뀌었다고 목청을 높였다는 에피소드가 전해온다.

이해조의 소설 ‘구마검’(1908)은 당대 계몽 소설이다. 작품은 당시 북촌에서 때 아닌 바람이 부는 장면으로 시작되는데 대안동(현 안국동) 네거리 아래쪽의 풍경을 묘사하고 있다.

“중부 다방골은 장안 한복판에 있어 자래로 부자 많이 살기로 유명한 곳이라. 집집마다 바깥대문은 개구멍만 하여 남산골 딸각샌님의 집 같아도 중대문 안을 썩 들어서면 고루 거각에 분벽사창이 조요하니, 이는 북촌 토호 재상에게 재물을 빼앗길까 엄살 겸 흉 부리는 계교러라.”

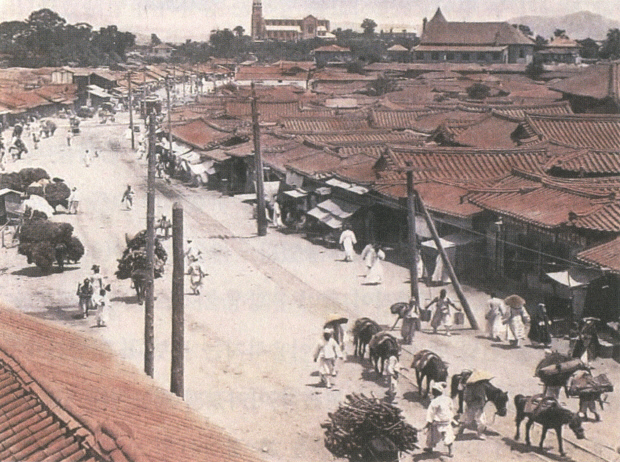

1904년 남대문 쪽 거리 풍경. 초기 형태의 전찻길 위를 우마차가 한가롭게 지나고 있다. <학고재 제공> |

북촌 출신인 유진오는 ‘서유견문록’으로 유명한 유길준과 같은 집안이다. 그가 쓴 ‘민요’라는 소설에는 서울내기의 향수가 잘 나타나 있다. 소설에서 북촌은 낡은 것과 새것이 충돌하는 공간으로 그려진다. 유진오는 김 판서네가 시대의 흐름 속에서 몰락해가는 과정을 그려낸다.

김사량의 중편 ‘낙조’ 또한 한일합방의 주역 가운데 하나이자 북촌 권문세가인 윤대감 집안을 배경으로 전개된다. 집안은 늘 고요하지만 지나간 시절을 못 잊는 윤 남작의 부와 권세에 빌붙어 사는 대감들이 등장한다.

1920년대 말부터 1930년대 초는 세계적인 대공황이 휩쓸던 시기였다. 당시 서울은 계급 투쟁의 현장이었다. 김 작가에 따르면 “일본 자본의 침투로 조선에서도 임금 노동자가 점차 증가했지만 조선인 노동자들은 대개 하위직에 종사했다”고 한다. 1931년 조선인 실업률이 15%였는데, 이는 조선 내 일본인의 두 배에 달하는 수치였다.

전영택의 ‘화수분’은 끔찍스러운 현실을 보여주는 작품이었다. 집주인인 나와 행랑에 사는 화수분의 처지는 극과 극. 호구지책이 어려워지자 딸 하나를 팔아버리는 화수분의 처지는 오늘의 관점으로는 상상할 수 없는 일이다.

한편 저자는 “역사책에 남은 굵은 고딕체 사건들 사이로 빠져나간 장삼이사 갑남을녀들이 무수한 삶과 편리들이 그들의 펜 끝을 통해 훌륭하게 되살아나는 것을 보고 감개에 젖기도 했다”며 “그들은 장소가 아니라 ‘사람들’의 이야기를 썼던 것”이라고 말했다. <학고재·2만원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr