‘한국형 자본주의 인간의 성장담’

여수 출신 백시종 작가 ‘삼봉이 순자연대기’ 펴내

|

여수 출신 백시종 소설가(78)는 동아일보 신춘문예와 대한일보 신춘문예로 데뷔해 한국소설문학상, 오영수문학상, 황순원문학상양평문인상, 동리문학상, 이병주국제문학상 등 유수의 문학상을 수상한 저력있는 작가다.

왜곡됐던 ‘여순사건’ 진실의 불씨를 지피고 싶어 지난 2020년 발간했던 장편 ‘여수의 눈물’은 어린시절 경험에 현장취재를 덧붙여 많은 이들에게 울림을 선사했다. 여수에서 초등학교를 나오고 광주에서 청소년기를 보낸 그는 젊은 시절 광주일보 전신인 옛 전남일보 신춘문예(66년)에 ‘자라지 않는 나무’로 문단에 나왔다.

그의 소설 쓰기는 성실성의 결과물이다. 지난 10년간 12권의 장편 소설을 발간할 만큼 치열하게 창작을 해오고 있다. 일생에 걸쳐 단 한편의 장편소설을 못 쓰고 사라지는 작가가 부지기수인 문단에서 10년간 한 해도 빠뜨리지 않고 장편을 펴냈다는 것은 그 자체로 경이롭다.

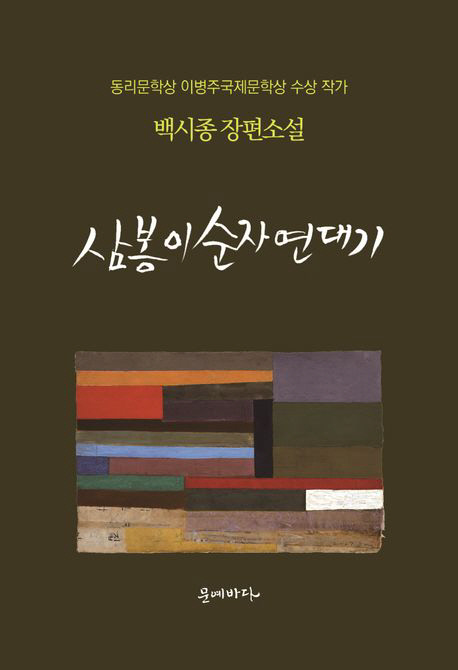

백시종 작가가 최근 장편 ‘삼봉이 순자 연대기’(문예바다·사진)를 펴내 눈길을 끈다.

이번 소설은 공정과 분배가 왜 이율배반의 문제인지를 다루고 있다. 특히 일반적인 문학이 돈에 대해 비속화했던 것에 반해 이번 작품은 고상한 관점과는 거리가 멀다. 문학평론가인 임정연 안양대 교수의 평대로 “그 고상한 문학의 자리를 박차고 나와 누추한 돈의 향방을 좇아 적진으로 투신”하는 것에 초점을 두고 있다. 흔히 말하는 ‘가난의 문법’을 풀어내는 것이 아닌 ‘돈의 문법’을 재구성해 “자본주의 메커니즘에 포섭된 ‘그들’의 존재를 정면으로 응시한다”는 점이 기존의 작품들과 변별된다.

소설은 가난하고 형제 많은 집안의 서삼봉과 어려운 환경 탓에 가발공장 여공으로 입사했지만 향학열과 출세욕이 높은 순자가 만나 펼쳐내는 ‘한국형 자본주의 인간의 성장담’이다. 모두 11부로 구성된 서사는 박정희 개발시대를 거쳐 현대에 이르며 자본이 사회를 움직이는 최고의 권력으로 부상하는 모습을 포착한다.

또한 국내를 넘어 방글라데시까지 확장되는 이야기는 돈의 문법과 돈의 경로가 어떻게 전개되는지 면밀하게 주목한다. 작가가 젊은 시절 해외 출장을 다니며 경험했던 기억들이 고스란히 소설의 질료가 됐다.

백 작가는 “소설을 통해 공정과 분배 문제를 제기한 것은 앞으로 오래 고민해야 하고 또 심도 있게 다뤄야 할 중차대한 과제라고 생각했기 때문”이라며 “지금도 대한민국이 밝고 건강해서 살기 좋은 터전이 되느냐, 그 반대로 미래가 없는 어두운 나락으로 추락하느냐가 그 문제로 좌우된다고 믿고 있고 그것은 앞으로도 오랫동안 변할 것 같지 않다”고 말한다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

왜곡됐던 ‘여순사건’ 진실의 불씨를 지피고 싶어 지난 2020년 발간했던 장편 ‘여수의 눈물’은 어린시절 경험에 현장취재를 덧붙여 많은 이들에게 울림을 선사했다. 여수에서 초등학교를 나오고 광주에서 청소년기를 보낸 그는 젊은 시절 광주일보 전신인 옛 전남일보 신춘문예(66년)에 ‘자라지 않는 나무’로 문단에 나왔다.

백시종 작가가 최근 장편 ‘삼봉이 순자 연대기’(문예바다·사진)를 펴내 눈길을 끈다.

소설은 가난하고 형제 많은 집안의 서삼봉과 어려운 환경 탓에 가발공장 여공으로 입사했지만 향학열과 출세욕이 높은 순자가 만나 펼쳐내는 ‘한국형 자본주의 인간의 성장담’이다. 모두 11부로 구성된 서사는 박정희 개발시대를 거쳐 현대에 이르며 자본이 사회를 움직이는 최고의 권력으로 부상하는 모습을 포착한다.

또한 국내를 넘어 방글라데시까지 확장되는 이야기는 돈의 문법과 돈의 경로가 어떻게 전개되는지 면밀하게 주목한다. 작가가 젊은 시절 해외 출장을 다니며 경험했던 기억들이 고스란히 소설의 질료가 됐다.

백 작가는 “소설을 통해 공정과 분배 문제를 제기한 것은 앞으로 오래 고민해야 하고 또 심도 있게 다뤄야 할 중차대한 과제라고 생각했기 때문”이라며 “지금도 대한민국이 밝고 건강해서 살기 좋은 터전이 되느냐, 그 반대로 미래가 없는 어두운 나락으로 추락하느냐가 그 문제로 좌우된다고 믿고 있고 그것은 앞으로도 오랫동안 변할 것 같지 않다”고 말한다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr