김경주 화백 “나와 사물 사이의 ‘떨림’ 그리고 싶었죠”

20년만에 개인전 29일까지 오월미술관…40점 전시

40년 자료·글·그림 담은 화문집 ‘결핍과 유폐’도 출간

40년 자료·글·그림 담은 화문집 ‘결핍과 유폐’도 출간

|

전시장에서 만난 화가는 ‘쑥스럽다’는 말을 반복했다. 폐업한 화가가 재개업 신고를 한 셈이라고도했다. 앞으로는 소박한 것들을 주섬주섬 그려가야할 것같다며 웃었다. 그는 명색이 화가인데, 무려 20년만에 개인전을 여는 게 무언가 중요한 일을 놓쳐버렸던 건 아닌가, 조금은 회한에 빠진듯도 보였다. 40년 화업을 담은 화문집도 함께 나온터라 ‘한 시대의 삶’을 마무리하고, 새로운 출발선 앞에 다다른 마음이었을지도 모른다.

오월미술관에서 개인전을 열고 있는 김경주(65) 화백은 인터뷰를 할 때도, 함께 그림을 둘러볼 때도 조용한 목소리로 자신의 이야기를 들려줬다. 화가로, 문화운동가로, 교육자(동신대 사회문화대학)로 살아온 그가 20년만의 전시회 ‘목화꽃은 두 번 꽃핀다’전(29일까지)으로 사람들을 만나고 있다.

전시에 나온 40점은 채색화 한 점을 제외하고 모두 먹으로 작업한 수묵화다. 강렬한 그의 판화가 각인된 터라 수수한 수묵화로 풀어낸 작품들은 또 다른 느낌으로 다가온다. 얼핏 연필화처럼도 느껴지는 어떤 그림들은 맑은 수묵화의 매력이 오롯이 담겨 있다.

지난 8월 고향인 강진아트홀 초대전에 이어 열리는 이번 전시작품은 모두 지난해와 올해 그린 것들이다. 건강이 여의치 않았던 데다, 학교일 등으로 바빠 시간을 내기 어려웠는데 코로나 19로 집에 머무는 시간이 많아지면서 그림에 몰두했다. 작업을 하지 않더라도 스케치나, 사진 기록을 하며 줄곧 마음 속에는 품고는 있었지만 오랜만에 집중해서 그림을 그리는 시간은 행복했다.

“특별한 것들이 아니라, 그냥 우리 일상에서 만나는 것들을 소재로 그려보자 싶었어요. 1980년대 사회적 발언이 강한 작품을 그렸다면 요즘에는 소소한 일상의 풍경들, 사물들이 눈에 들어오더라구요. 나와 내 밖의 사물들 사이의 어떤 ‘떨림’이 있을 때 그게 바로 소재가 되는 듯합니다. 모든 장식적인 것들을 다 덜어내버린 그런 그림을 그리고 싶습니다.”

오랫동안 잡지에 글과 그림을 엮은 ‘그림일기’를 연재, 탁월한 문장가로의 면모도 갖고 있는 그는 언제나 “그림으로 시를 쓰면 좋겠다”고 생각했다. 그래서 무등산, 새벽강의 물안개, 모란과 목화, 냉이, 박새와 가시나무를 소재로 한 작품들에선 시적 느낌이 묻어난다.

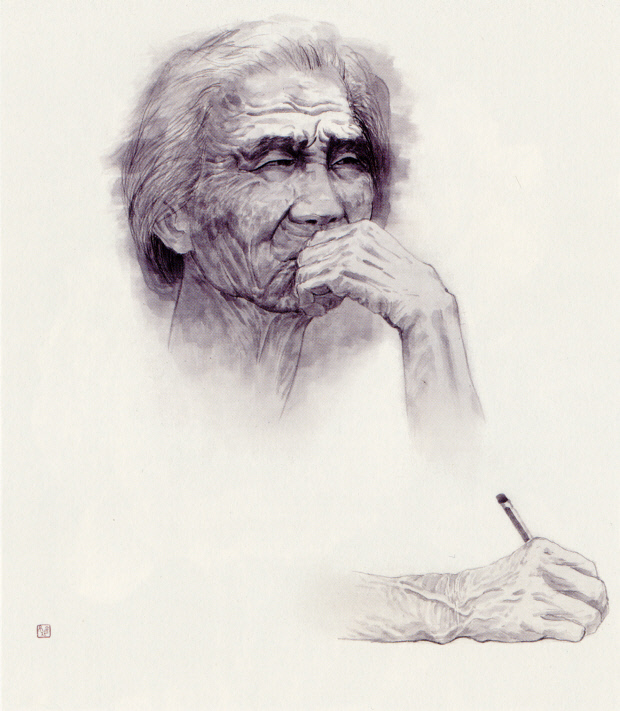

전시작 중 눈에 띄는 건 인물화다. 개인적으로 고고한 눈매가 인상적인 ‘흐린 기억’이라는 작품이 강렬하게 다가왔다. 치매를 앓고 있는 친구 아버지의 모습이다.

“점점 사라져가는 기억들을 붙잡고 싶으신지, 틈이 날 때면 연필을 가지고 무언가를 쓰신다고 해요. 우리에게는 잊어버리고 싶은 것도 많은데, 또 누군가는 서서히 사라져가는 기억들을 어딘가에 담아두고 싶은가 봅니다. 그 모습이 강렬히 남아 있어 그림으로 옮겼습니다.”

어느 날 우연히 낮잠을 주무시던 아버지의 모습을 보던 날의 기억과 생일날 멋지게 소리 한자락을 뽑아내던 아버지의 즐거웠던 표정들도 담아냈다. 또 바닷가를 무심히 바라보고 있는 세상의 모든 어머니의 조금은 쓸쓸한 듯한 뒷모습, 치열하게 살아온 친구의 얼굴, 기타를 치는 자신의 모습도 그렸다.

술안주 삼으려고 명태 껍질을 보다 ‘지나간 청춘’을 생각하며 그린, ‘혁명의 흔적’ 시리즈도 눈길을 끈다.

“젊을 때는 호기가 있었죠. 목청을 높여 소리치기도 하고요. 그 시절이 썰물 빠지듯 사라지고 나니 또 다른 게 보이기 시작했습니다. 드러내는 방식은 달라지겠지만 모든 시절의 모습이 다 저의 모습이죠. 소소한 일상이 보이고, 그것들 사이에서 어떤 ‘떨림’을 느낄 수 있으면 행복하다 싶었죠. 제 작품을 보는 이들에게 ‘말걸기’라고 생각합니다. ”

목판화 작업을 하던 그에게 수묵화를 권유한 건 황지우와 유홍준이었다. 전통적인 기법으로 사회 발언을 하면 어떻겠냐는 말과 함께.

“초창기 서양화로 훈련을 했던 터라 초기에는 수묵작업이 참 힘들었습니다. 농담의 컨트롤이 잘 되지 않았어요. 표현을 과도하게 쏟아붓는 것보다 자제하고, 한 템포 쉬어가는 게 수묵의 매력이죠. 이번 전시작들은 전통적인 옛날 방식의 수묵작업인데 특히 인물작업을 하는 게 녹록치 않아요. 한번 빗나가면 끝이죠. 긴 산문보다는 시적인 문장 같은 그림을 그리고 싶은데, 간명하게 압축된 회화적 언어라는 점이 바로 수묵화의 매력입니다.”

그에게는 오랜 인연을 이어온 시인 친구와 동지들이 많다. 1983년 한마당에서 나온 ‘오월시 판화집’의 표지화를 그린 건 당연한 일이었다. 김남주의 ‘나의칼 나의피’, 김진경의 ‘광화문을 지나며’, 이성부의 ‘빈산 뒤에 두고’ 등의 강렬한 판화 표지화도 모두 그의 작품으로 이번 전시에서도 만날 수 있다. 그는 또 ‘이 두메는 날라와 더불어 꽃이 되라하네 꽃이’로 시작되는 김남주의 시에 곡을 부친 ‘죽창가’의 작곡가이기도 하다.

이번 전시를 앞두고 40년의 자료와 글·그림을 담은 화문집 ‘결핍과 유폐’(찬란)도 나왔다. 370여페이지에 달하는 책에는 수묵화, 판화, 드로잉, 유화 등 그의 작품과 50여편의 그림일기, 세상사를 주제로 한 글 등이 실려 있어 그의 삶과 예술을 한 눈에 살펴볼 수 있다. 더불어 황지우·이태호·유홍준·은미희·심광현의 글 등을 통해 그의 또 다른 면과 작품 세계도 만날 수 있다.

/김미은 기자 mekim@kwangju.co.kr

전시에 나온 40점은 채색화 한 점을 제외하고 모두 먹으로 작업한 수묵화다. 강렬한 그의 판화가 각인된 터라 수수한 수묵화로 풀어낸 작품들은 또 다른 느낌으로 다가온다. 얼핏 연필화처럼도 느껴지는 어떤 그림들은 맑은 수묵화의 매력이 오롯이 담겨 있다.

|

“특별한 것들이 아니라, 그냥 우리 일상에서 만나는 것들을 소재로 그려보자 싶었어요. 1980년대 사회적 발언이 강한 작품을 그렸다면 요즘에는 소소한 일상의 풍경들, 사물들이 눈에 들어오더라구요. 나와 내 밖의 사물들 사이의 어떤 ‘떨림’이 있을 때 그게 바로 소재가 되는 듯합니다. 모든 장식적인 것들을 다 덜어내버린 그런 그림을 그리고 싶습니다.”

오랫동안 잡지에 글과 그림을 엮은 ‘그림일기’를 연재, 탁월한 문장가로의 면모도 갖고 있는 그는 언제나 “그림으로 시를 쓰면 좋겠다”고 생각했다. 그래서 무등산, 새벽강의 물안개, 모란과 목화, 냉이, 박새와 가시나무를 소재로 한 작품들에선 시적 느낌이 묻어난다.

전시작 중 눈에 띄는 건 인물화다. 개인적으로 고고한 눈매가 인상적인 ‘흐린 기억’이라는 작품이 강렬하게 다가왔다. 치매를 앓고 있는 친구 아버지의 모습이다.

“점점 사라져가는 기억들을 붙잡고 싶으신지, 틈이 날 때면 연필을 가지고 무언가를 쓰신다고 해요. 우리에게는 잊어버리고 싶은 것도 많은데, 또 누군가는 서서히 사라져가는 기억들을 어딘가에 담아두고 싶은가 봅니다. 그 모습이 강렬히 남아 있어 그림으로 옮겼습니다.”

어느 날 우연히 낮잠을 주무시던 아버지의 모습을 보던 날의 기억과 생일날 멋지게 소리 한자락을 뽑아내던 아버지의 즐거웠던 표정들도 담아냈다. 또 바닷가를 무심히 바라보고 있는 세상의 모든 어머니의 조금은 쓸쓸한 듯한 뒷모습, 치열하게 살아온 친구의 얼굴, 기타를 치는 자신의 모습도 그렸다.

술안주 삼으려고 명태 껍질을 보다 ‘지나간 청춘’을 생각하며 그린, ‘혁명의 흔적’ 시리즈도 눈길을 끈다.

‘흐린기억’ |

목판화 작업을 하던 그에게 수묵화를 권유한 건 황지우와 유홍준이었다. 전통적인 기법으로 사회 발언을 하면 어떻겠냐는 말과 함께.

“초창기 서양화로 훈련을 했던 터라 초기에는 수묵작업이 참 힘들었습니다. 농담의 컨트롤이 잘 되지 않았어요. 표현을 과도하게 쏟아붓는 것보다 자제하고, 한 템포 쉬어가는 게 수묵의 매력이죠. 이번 전시작들은 전통적인 옛날 방식의 수묵작업인데 특히 인물작업을 하는 게 녹록치 않아요. 한번 빗나가면 끝이죠. 긴 산문보다는 시적인 문장 같은 그림을 그리고 싶은데, 간명하게 압축된 회화적 언어라는 점이 바로 수묵화의 매력입니다.”

그에게는 오랜 인연을 이어온 시인 친구와 동지들이 많다. 1983년 한마당에서 나온 ‘오월시 판화집’의 표지화를 그린 건 당연한 일이었다. 김남주의 ‘나의칼 나의피’, 김진경의 ‘광화문을 지나며’, 이성부의 ‘빈산 뒤에 두고’ 등의 강렬한 판화 표지화도 모두 그의 작품으로 이번 전시에서도 만날 수 있다. 그는 또 ‘이 두메는 날라와 더불어 꽃이 되라하네 꽃이’로 시작되는 김남주의 시에 곡을 부친 ‘죽창가’의 작곡가이기도 하다.

이번 전시를 앞두고 40년의 자료와 글·그림을 담은 화문집 ‘결핍과 유폐’(찬란)도 나왔다. 370여페이지에 달하는 책에는 수묵화, 판화, 드로잉, 유화 등 그의 작품과 50여편의 그림일기, 세상사를 주제로 한 글 등이 실려 있어 그의 삶과 예술을 한 눈에 살펴볼 수 있다. 더불어 황지우·이태호·유홍준·은미희·심광현의 글 등을 통해 그의 또 다른 면과 작품 세계도 만날 수 있다.

/김미은 기자 mekim@kwangju.co.kr