“모든 건축물은 문화의 물리적 결정체”

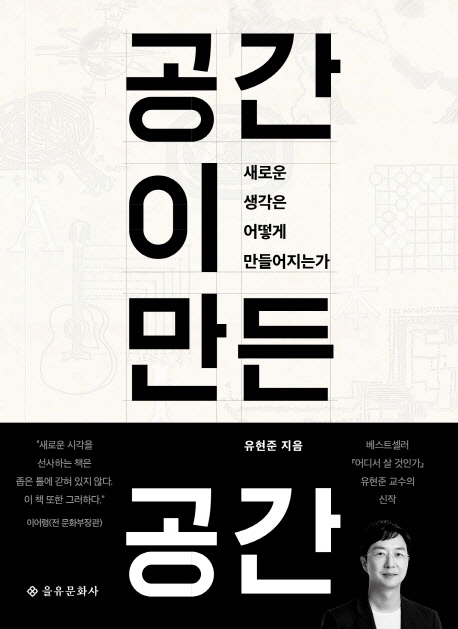

공간이 만든 공간

유현준 지음

유현준 지음

도산서원은 어느 한쪽방향으로 방향성이 정해져 있지 않고 필요에 따라서 동서남북 어느 방향으로든 증식되는 구조를 볼수 있다. <을유문화사 제공> |

“동양의 도자기가 서양으로 대량 유입되면서 처음으로 영향을 받은 디자인 분야는 조경이다. 왜냐하면 수입된 도자기 표면에 보통 정원이 그려져 있었기 때문이다. 서양인들은 생전 처음 보는 우아한 곡선 지붕의 건축물을 보고 흥미를 느꼈다. 그 충격은 마치 상자 같은 건물만 보면서 자라난 우리가 트랭크 게리의 ‘디즈니 콘서트홀’이나 동대문 ‘DDP’ 같은 곡면의 건축물을 보았을 때의 비슷한 충격이 아니었을까 추측된다. 기존 유럽의 건축은 기하학적이고 직선의 경직된 모습인 반면, 도자기 속에 그려진 정자 건축은 자유로운 곡선의 모습이었다.”(본문 중에서)

범박하게 말하면 건축은 공간 예술이다. 특정한 공간 안에 존재하며, 음악과 같은 장르와 달리 시간의 흐름에 덜 지배된다. 그런 관점에서 보면 건축은 문화의 물리적인 결정체라 할 수 있다.

건축은 공간이며 공간은 바로 문화이다. 문화는 끊임없이 변화하는 양상을 지닌다. 도시로 인해 문명이 태동하고, 자연·지리적 제약을 극복하려는 노력이 각 지역에 맞는 문화를 만들었다.

건축을 모티브로 문화의 진화를 이야기하는 책이 나왔다. ‘건축으로 세상을 조망하고 사유하는 인문 건축가’ 유현준이 펴낸 ‘공간이 만든 공간’이 그것. 평소 건축가는 사회의 복잡한 관계를 정리해 주는 사람이라고 말한다. 이전의 저서 ‘도시는 무엇으로 사는가’처럼 이번 책도 은유적인 제목이 눈길을 끈다.

책을 관통하는 주제는 한마디로 ‘건축물은 문화의 물리적 결정체’라는 것이다. 예를 들면 이렇다. 건축이 구축되는 형식과 모양을 보면 그것을 만든 이의 생각과 문화를 비춰볼 수 있다는 것이다.

강수량에 따라 논농사와 밭농사, 벼와 밀의 수확이 달라지는 것과 같은 맥락이다. 건축도 자연·기후적인 조건에 영향을 받는다. 비가 적게 오는 서양은 땅이 단단한 편이어서 돌, 벽돌 같은 자재를 사용한다. 반면 비가 많이 오는 동양은 지면이 무른 탓에 방수재료인 주춧돌을 놓고 나무기둥을 세웠다. 또한 처마를 길게 만들고 지붕의 경사를 급하게 했다. 동양 건축이 기둥 중심의 건축을 하게 된 배경이다.

교통 또한 문화의 진화를 촉진하는 주요 요인이었다. 동서양의 교류는 건축에도 변화를 가져다주었다. 프랭크 로이드 라이트, 미스 반 데어 로에, 르 코르뷔지에 등 거장들도 동양의 ‘기둥 중심’ 건축을 수용해 새로운 구조를 탄생시켰다.

벽 중심의 구조물은 안과 밖이 양분되는 구조지만 기둥 중심은 내외부 경계가 뚜렷하지 않다. 정자 등의 건축이 그런 예인데, 오늘의 ‘데크’(테라스)가 대표적인 공간이다. 이런 공간은 외부에 있지만 내부에 있는 듯한 착각과 아울러 개방감을 준다.

서양의 건축에 영향을 받은 동양 건축가도 있다. 일본 출신으로 ‘건축의 철학자’로 불리는 안도 다다오는 기존의 건축들과는 다른 동서양의 건축적 요소를 융합한 공간을 창출했다. 나오시마 현대 미술관, 상하이 디자인센터 등을 설계한 세계적인 건축가로 유명하다.

건축가들은 타 장르의 예술가들처럼 새로운 건축물을 만들기 위해 미술, 철학, IT 등 다양한 분야를 접목했다. 해체주의로 알려진 피터 아이젠만은 소프트웨어 도움으로 자유 곡선형 디자인을 했지만 시공 기술이 받쳐 주지 못해 제대로 지어진 게 없다.

그렇다면 다가오는 미래에는 어떤 요인이 공간에 영향을 줄 수 있을까? 저자는 디지털 기계와 아날로그 인간의 융합이 있는 곳에 새로운 문화가 출현할 것이라 예상한다. 그러나 기술에만 의존하면 다양성이 사라지므로 인간다움을 창안해야 한다고 강조한다. <을유문화사·1만6500원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

|

책을 관통하는 주제는 한마디로 ‘건축물은 문화의 물리적 결정체’라는 것이다. 예를 들면 이렇다. 건축이 구축되는 형식과 모양을 보면 그것을 만든 이의 생각과 문화를 비춰볼 수 있다는 것이다.

강수량에 따라 논농사와 밭농사, 벼와 밀의 수확이 달라지는 것과 같은 맥락이다. 건축도 자연·기후적인 조건에 영향을 받는다. 비가 적게 오는 서양은 땅이 단단한 편이어서 돌, 벽돌 같은 자재를 사용한다. 반면 비가 많이 오는 동양은 지면이 무른 탓에 방수재료인 주춧돌을 놓고 나무기둥을 세웠다. 또한 처마를 길게 만들고 지붕의 경사를 급하게 했다. 동양 건축이 기둥 중심의 건축을 하게 된 배경이다.

교통 또한 문화의 진화를 촉진하는 주요 요인이었다. 동서양의 교류는 건축에도 변화를 가져다주었다. 프랭크 로이드 라이트, 미스 반 데어 로에, 르 코르뷔지에 등 거장들도 동양의 ‘기둥 중심’ 건축을 수용해 새로운 구조를 탄생시켰다.

벽 중심의 구조물은 안과 밖이 양분되는 구조지만 기둥 중심은 내외부 경계가 뚜렷하지 않다. 정자 등의 건축이 그런 예인데, 오늘의 ‘데크’(테라스)가 대표적인 공간이다. 이런 공간은 외부에 있지만 내부에 있는 듯한 착각과 아울러 개방감을 준다.

서양의 건축에 영향을 받은 동양 건축가도 있다. 일본 출신으로 ‘건축의 철학자’로 불리는 안도 다다오는 기존의 건축들과는 다른 동서양의 건축적 요소를 융합한 공간을 창출했다. 나오시마 현대 미술관, 상하이 디자인센터 등을 설계한 세계적인 건축가로 유명하다.

건축가들은 타 장르의 예술가들처럼 새로운 건축물을 만들기 위해 미술, 철학, IT 등 다양한 분야를 접목했다. 해체주의로 알려진 피터 아이젠만은 소프트웨어 도움으로 자유 곡선형 디자인을 했지만 시공 기술이 받쳐 주지 못해 제대로 지어진 게 없다.

그렇다면 다가오는 미래에는 어떤 요인이 공간에 영향을 줄 수 있을까? 저자는 디지털 기계와 아날로그 인간의 융합이 있는 곳에 새로운 문화가 출현할 것이라 예상한다. 그러나 기술에만 의존하면 다양성이 사라지므로 인간다움을 창안해야 한다고 강조한다. <을유문화사·1만6500원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr