전원범 시인, ‘詩 인생 60년’ 4권에 담았습니다

시·동시·시조 전집 발간

1972년 동시로 등단…42년 교직생활

서정성 주력…한국적 정서 작품 많아

문학전집편찬위, 29일 출판기념회

1972년 동시로 등단…42년 교직생활

서정성 주력…한국적 정서 작품 많아

문학전집편찬위, 29일 출판기념회

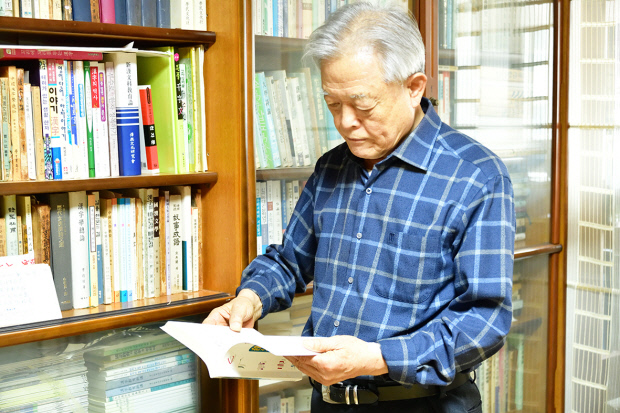

서재에서 책을 보고 있는 전원범 시인. <타임기획 제공> |

‘해의 시인’으로 불리는 전원범 시인(광주교육대 명예교수)이 60년 창작활동을 갈무리하는 전집 4권을 발간해 화제다.

지난 1972년 광주일보 전신 옛 전남일보 신춘문예에 동시로 문단에 나온 그는 이후 1981년 한국일보 신춘문예 시조 당선, 1981년 시문학에 시 천료 등 끊임없이 영역을 확장하며 자신만의 창작세계를 일궈왔다.

그는 “이번 전집 발간은 문단생활 60년을 정리하는 데 의미가 있다”며 “시와 동시, 시조 어느 한쪽에 치우치지 않고 세 장르를 균형적 시각으로 창작했다는 점에서 감회를 느낀다”고 말했다.

언급한대로 그처럼 그는 한 장르도 어려운데 세 장르를 오가며 창작활동을 이어왔다. 그만큼 시에 대한 사랑이 남다르다는 방중일 게다.

“교직생활을 총 42년 했습니다. 초등학교, 중등학교에서 교사로 근무했고 모교인 광주교대에서도 교수를 역임했어요. 가르치는 일과 문학을 하는 일을 병행하며 여기까지 왔습니다. 물론 그 사이 시를 화두로 삼고 창작활동을 펼쳐왔죠.”

‘해의 시인’이라는 별칭은 그가 발표한 연작시 ‘해’에서 비롯됐다. 모두 70여 편을 썼고 해를 자신만의 관점으로 형상화했다는 평가를 받았다.

그가 생각하는 시는 일상의 말이 아니다. “시인의 감성을 통해 표현된 느낌의 언어요, 시인의 메시지를 전달하기 위해 해석된 말”이다.

“오늘날 우리 현대시는 난해하고 언어가 정련되지 못한 면이 있습니다. 시는 시적 사유가 합일하는 문학의 표현이 요구되는 장르일 뿐, 언어가 어려울 필요는 없는 것 같아요.”

세 장르를 천착해왔기에 그만의 창작에 대한 철학이 있다. 가장 중요하게 생각하는 시의 덕목은 ‘서정성’. 전 시인은 “한결같이 서정성을 소중하게 생각했기 때문에 이해하기 쉬운 작품을 쓰려 노력했다”며 “그러다 보니 한국적 정서에 토대를 쓴 작품을 많이 쓰게 됐다”고 부연했다.

지난 60년 동안 서정시에 천착하게 된 이유다. 남다른 양식과 정서를 고민한 것도 같은 맥락이다. 또한 그는 ‘동심의 시’라는 개념을 정립해 동시도 시가 되어야 한다고 주창했다. 1960년대부터 주장한 이 개념은 시의 수준을 격상하는 데 기여했다는 평가다.

“시로 써야 할 것은 시로 쓰며 시조적 양식에 맞는 것은 시조로 창작합니다. 물론 동시적 정서는 동시로 쓰지요. 성인과 어린이 독자에게 각각 맞도록 언어나 발상, 해석을 다르게 고려해 세 장르를 창작합니다.”

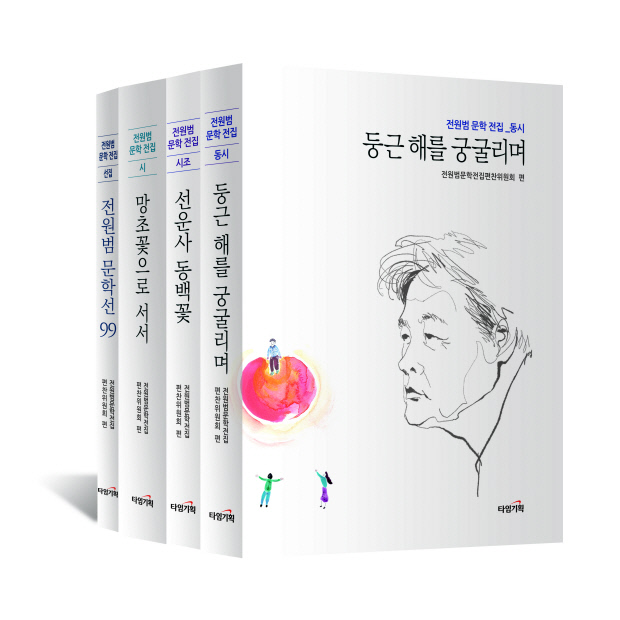

언급한 대로 이번에 펴낸 전집은 ‘망초꽃으로 서서’(시), ‘선운사 동백꽃’(시조), ‘둥근 해를 궁굴리며’(동시), ‘전원범 문학선99’(선집) 등 모두 4권이다.

먼저 ‘엄마는 학교다’라는 동시는 그의 시에 대한 철학을 엿볼 수 있는 작품이다. 평이하지만 깊이와 울림이 있다. 모든 세상의 근원이자 배움의 근본이 ‘엄마는 학교다’라는 절창으로 수렴된다.

“잘못 쓴 글자를 지우개로 지우듯/ 엄마가 호미로 풀을 매신다/ 고추 모 줄을 바로 세우고/ 채소를 북돋아 주고/ 밭에서는 엄마가 선생님이시다//(중략) 엄마 무릎은/ 엄마 손은, 가슴은/ 우리들의 학교다”

‘선운사 동백꽃 1’이라는 시조 작품이 주는 서정성도 탁월하다. 가만히 읊조리면 한 편의 고아한 노래를 듣는 느낌이다. “한 아낙이 불렀던/ 백제적 선운산가// 천년 내내 숯불로 타며/ 동백꽃으로 피는데// 울해도 뚝뚝 지고 있네/ 기다림의 눈물로” 이처럼 작품은 역사, 기다림, 동백꽃, 아낙을 모티브로 정갈하면서도 고아한 이미지를 선사한다.

염창권 시인(광주교대 교수)은 “전원범의 시조가 보여 주는 주된 정조는 그리움이며, 그의 정신이 거처하는 곳은 회상의 언덕이다”며 “그의 회고적 정서는 어찌 보면 탄식처럼 들릴 수도 있지만, 쓸쓸하면서 맑은 정신 지향은 번잡한 우리 현대인들에게 마음의 휴식처를 마련하여 준다”고 평한다.

전 시인은 세종대 대학원 국문과에서 박사학위를 받았으며 시집 ‘젊은 현재 완료’, ‘달개비꽃’과 동시집 ‘종이꽃의 기도’, ‘꽃들의 이야기’를 펴냈으며 시조집 ‘걸어가는 나무’, ‘맨몸으로 서는 나무’ 등을 발간했다.

한편 전집 출간을 기념하는 출판기념회가 오는 29일 오후 5시 홀리데이인 광주호텔 3층에서 전원범문학전집편찬위원회 주최로 열린다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

지난 1972년 광주일보 전신 옛 전남일보 신춘문예에 동시로 문단에 나온 그는 이후 1981년 한국일보 신춘문예 시조 당선, 1981년 시문학에 시 천료 등 끊임없이 영역을 확장하며 자신만의 창작세계를 일궈왔다.

언급한대로 그처럼 그는 한 장르도 어려운데 세 장르를 오가며 창작활동을 이어왔다. 그만큼 시에 대한 사랑이 남다르다는 방중일 게다.

“교직생활을 총 42년 했습니다. 초등학교, 중등학교에서 교사로 근무했고 모교인 광주교대에서도 교수를 역임했어요. 가르치는 일과 문학을 하는 일을 병행하며 여기까지 왔습니다. 물론 그 사이 시를 화두로 삼고 창작활동을 펼쳐왔죠.”

그가 생각하는 시는 일상의 말이 아니다. “시인의 감성을 통해 표현된 느낌의 언어요, 시인의 메시지를 전달하기 위해 해석된 말”이다.

“오늘날 우리 현대시는 난해하고 언어가 정련되지 못한 면이 있습니다. 시는 시적 사유가 합일하는 문학의 표현이 요구되는 장르일 뿐, 언어가 어려울 필요는 없는 것 같아요.”

세 장르를 천착해왔기에 그만의 창작에 대한 철학이 있다. 가장 중요하게 생각하는 시의 덕목은 ‘서정성’. 전 시인은 “한결같이 서정성을 소중하게 생각했기 때문에 이해하기 쉬운 작품을 쓰려 노력했다”며 “그러다 보니 한국적 정서에 토대를 쓴 작품을 많이 쓰게 됐다”고 부연했다.

지난 60년 동안 서정시에 천착하게 된 이유다. 남다른 양식과 정서를 고민한 것도 같은 맥락이다. 또한 그는 ‘동심의 시’라는 개념을 정립해 동시도 시가 되어야 한다고 주창했다. 1960년대부터 주장한 이 개념은 시의 수준을 격상하는 데 기여했다는 평가다.

“시로 써야 할 것은 시로 쓰며 시조적 양식에 맞는 것은 시조로 창작합니다. 물론 동시적 정서는 동시로 쓰지요. 성인과 어린이 독자에게 각각 맞도록 언어나 발상, 해석을 다르게 고려해 세 장르를 창작합니다.”

|

먼저 ‘엄마는 학교다’라는 동시는 그의 시에 대한 철학을 엿볼 수 있는 작품이다. 평이하지만 깊이와 울림이 있다. 모든 세상의 근원이자 배움의 근본이 ‘엄마는 학교다’라는 절창으로 수렴된다.

“잘못 쓴 글자를 지우개로 지우듯/ 엄마가 호미로 풀을 매신다/ 고추 모 줄을 바로 세우고/ 채소를 북돋아 주고/ 밭에서는 엄마가 선생님이시다//(중략) 엄마 무릎은/ 엄마 손은, 가슴은/ 우리들의 학교다”

‘선운사 동백꽃 1’이라는 시조 작품이 주는 서정성도 탁월하다. 가만히 읊조리면 한 편의 고아한 노래를 듣는 느낌이다. “한 아낙이 불렀던/ 백제적 선운산가// 천년 내내 숯불로 타며/ 동백꽃으로 피는데// 울해도 뚝뚝 지고 있네/ 기다림의 눈물로” 이처럼 작품은 역사, 기다림, 동백꽃, 아낙을 모티브로 정갈하면서도 고아한 이미지를 선사한다.

염창권 시인(광주교대 교수)은 “전원범의 시조가 보여 주는 주된 정조는 그리움이며, 그의 정신이 거처하는 곳은 회상의 언덕이다”며 “그의 회고적 정서는 어찌 보면 탄식처럼 들릴 수도 있지만, 쓸쓸하면서 맑은 정신 지향은 번잡한 우리 현대인들에게 마음의 휴식처를 마련하여 준다”고 평한다.

전 시인은 세종대 대학원 국문과에서 박사학위를 받았으며 시집 ‘젊은 현재 완료’, ‘달개비꽃’과 동시집 ‘종이꽃의 기도’, ‘꽃들의 이야기’를 펴냈으며 시조집 ‘걸어가는 나무’, ‘맨몸으로 서는 나무’ 등을 발간했다.

한편 전집 출간을 기념하는 출판기념회가 오는 29일 오후 5시 홀리데이인 광주호텔 3층에서 전원범문학전집편찬위원회 주최로 열린다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr