박정애 교수 “유품이 품은 시·공간과 사람 이야기”

전남대 호남학연구원 교수

유품 정리보고서 ‘굿바이…’ 펴내

부모님 유품, 미술사학적 분석

상장례 풍속·세태 변화 등 담아

유품 정리보고서 ‘굿바이…’ 펴내

부모님 유품, 미술사학적 분석

상장례 풍속·세태 변화 등 담아

아버지가 도구통에 키운 부레옥잠과 송사리. |

“말 그대로 유품은 죽음을 전제로 생겨나는 것입니다. 또한 죽음의 전제는 삶이니 유품은 실존의 다른 모습이라 생각해요. 박물관에 소장된 유물에서 알 수 있듯이 유품의 집적체가 곧 역사이지요.”

박정애 전남대 호남학연구원 연구교수는 유품의 의미에 대해 그렇게 말했다. 그는 “나를 포함해 누구도 유품으로부터 자유로울 수 없다”며 “유품에 대한 예의는 결국 나 자신과 주어진 생에 대한 예의라고 할 수 있다”고 했다.

일반적으로 사람들은 평소 죽음에 대해 생각하지 않는다. 더더욱 유품에 대한 생각은 거의 하지 않는다.

박 교수도 그러했다. 그러다 몇 년 전 어머니가 돌아가시고 이후 아버지마저 세상을 떠나시자 유품이 눈에 들어왔다. 그럴 수밖에 없었을 것이다. 그는 민속의 섬 진도 출신이다.

“역사 속 다수의 민(民)에 속하고 공적범주에서 특별한 업적을 남긴 것도 아니었죠. 하지만 역사학자로서 나는 그러한 평범함에 실린 무게가 결코 가볍지 않다고 여겨왔습니다. 자연스럽게 부모님의 유품이 개인의 차원을 넘어 역사적 의미를 지니는 사료(史料)로 다가왔죠.”

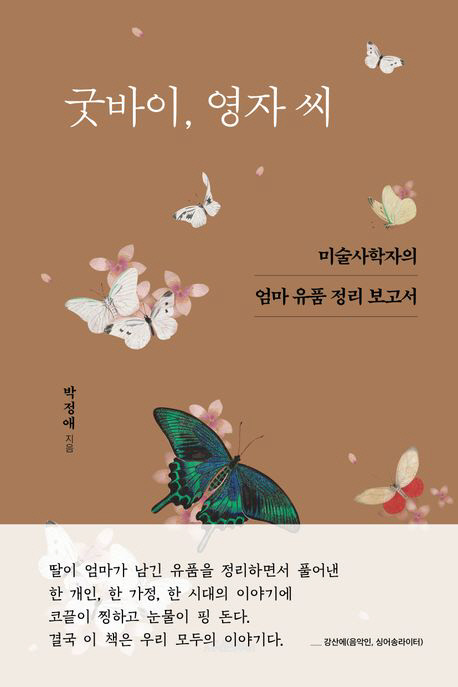

최근 박 교수가 ‘미술사학자의 엄마 유품 정리 보고서-굿바이, 영자 씨’(사람의 무늬)를 펴내게 된 이유다.

“유품이 품고 있는 시간과 공간, 사람의 이야기를 담았다”는 말에서 책을 쓰게 된 이유가 짐작됐다. 예상했던 대로 책에서 아우른 ‘영자 씨’는 저자의 어머니 세대의 많은 여성들을 기호화하는 이름이었다.

박 박사가 책이 나오기 일주일 전쯤 “유품을 다룬 책이 곧 나올 예정”이라고 연락을 해왔을 때, 기자로서 ‘유품을 주제로 삼은 이유는 무엇일까’라는 궁금증이 일었다. 한 개인의 유품을 주제로 깊이 있게 다룬 인문서나 역사서를 거의 보지 못했던 터였다.

책에 대한 내용도 그렇지만 박 교수가 걸어온 학문적 궤적이 눈길을 끌었다. 역동적이었는데 요즘 식으로 말하면 ‘통섭적’이었다. 그는 전남대 전산통계학과를 졸업하고 대학원은 국어국문과에서 석사학위를 받았다. 이후 미술사학으로 전공을 바꿔 홍익대에서 석사학위를 한국학중앙연구원에서 박사학위를 취득했다.

박사학위를 받고 나서는 서울대 고고미술사학과 포닥 연구원을 비롯해 영국 런던대 소아즈 한국학연구소 객원연구원 등을 역임했다. 중앙대, 한양대, 한국예술종합학교 등에서 미술사를 강의했다.

걸어온 길은 앞으로 나아갈 길을 보여주는 지표와도 같다. 앞으로도 내공이 담긴 미술사와 연계된 저서를 펴낼 것은 같은 예감을 준다.

이번 책을 펴내게 된 직접적인 이유는 “유품 정리 과정, 엄마가 돌아가신 후 내가 많이 아프면서 직면한 삶과 죽음의 화두 등 복합적인 이유가 작용했다”며 “어느 날 문득 미술사학에서 활용하는 자료가 모두 누군가의 유품이라는 생각이 들었고, 내게 익숙한 연구 방법을 유품 분석에 적용하기로 했다”고 박교수는 말했다.

물론 부모님의 유품을 다루다 보니 자칫 ‘신파’로 빠질 우려도 있었다. “탈고하기까지 6개월 내내 울었다고 해도 과언이 아니지만” 혹여 자신만의 넋두리가 되지 않을까 절제했다. 객관적 사실을 중심으로 소개한 유품들이 “독자 개개인의 경험치 속에서 의미를 찾는 매개가 되길 바란다”는 말에서 지향점이 읽혔다.

책을 읽으며 ‘자신의 어머니가 떠올랐다’는 지인과 ‘내버리는 방식으로 부모님 유품을 정리한 걸 반성했다’는 이의 말을 들었을 때 “내 의도가 전달된 것 같아 안도했다”고 한다.

책을 쓰기 위해 친인척들의 인터뷰를 했으며 진도 상장례 풍속을 이해하기 위해 민속학계에서 발표한 논문을 10여 편 봤다. 또한 각종 사전과 아카이브, 다큐멘터리 영상의 도움도 받았다. 어린 시절 진도에서 봤던 전통의례와 민속놀이, 꽃상여와 만장들, 상엿소리, 씻김굿 등도 행간에 스며 있다.

어머니의 유품 중에서 어떤 게 가장 오래 기억에 남아 있느냐는 물음에 “어느 한 가지를 고르긴 어렵다. 하나하나 엄마의 체취가 밴 것들이고 저마다 다른 스토리를 품고 있기 때문”이라며 “굳이 하나 들자면 휴대폰인데, 평소 엄마가 지니고 다녔던 물건이라 애틋했다”는 답이 돌아 왔다.

그는 우리 사회가 망자들의 유품을 차근차근 정리했으면 하는 바람을 피력했다. 물론 시간이 흐를수록 상장례 풍속과 유퓸 정리를 둘러싼 세태 변화를 거스르긴 어려울 것이다.

“사회적 참사와 전쟁 뉴스를 반복적으로 접하면서 일상을 빼앗기고 목숨을 잃는 이들의 고통에 둔감해질까봐 두렵습니다. 누구든 지위와 명성, 재산의 유무를 떠나 생과 사는 오롯이 존중받아야 마땅하지요. 망자의 생 앞에 경의를 표하고 유품에 대한 예의를 갖출 때 비로소 떠난 이와 남은 이 모두의 인간다움이 온전하지 않을까 생각합니다.”

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

박정애 전남대 호남학연구원 연구교수는 유품의 의미에 대해 그렇게 말했다. 그는 “나를 포함해 누구도 유품으로부터 자유로울 수 없다”며 “유품에 대한 예의는 결국 나 자신과 주어진 생에 대한 예의라고 할 수 있다”고 했다.

박 교수도 그러했다. 그러다 몇 년 전 어머니가 돌아가시고 이후 아버지마저 세상을 떠나시자 유품이 눈에 들어왔다. 그럴 수밖에 없었을 것이다. 그는 민속의 섬 진도 출신이다.

“역사 속 다수의 민(民)에 속하고 공적범주에서 특별한 업적을 남긴 것도 아니었죠. 하지만 역사학자로서 나는 그러한 평범함에 실린 무게가 결코 가볍지 않다고 여겨왔습니다. 자연스럽게 부모님의 유품이 개인의 차원을 넘어 역사적 의미를 지니는 사료(史料)로 다가왔죠.”

박정애 교수 |

박 박사가 책이 나오기 일주일 전쯤 “유품을 다룬 책이 곧 나올 예정”이라고 연락을 해왔을 때, 기자로서 ‘유품을 주제로 삼은 이유는 무엇일까’라는 궁금증이 일었다. 한 개인의 유품을 주제로 깊이 있게 다룬 인문서나 역사서를 거의 보지 못했던 터였다.

책에 대한 내용도 그렇지만 박 교수가 걸어온 학문적 궤적이 눈길을 끌었다. 역동적이었는데 요즘 식으로 말하면 ‘통섭적’이었다. 그는 전남대 전산통계학과를 졸업하고 대학원은 국어국문과에서 석사학위를 받았다. 이후 미술사학으로 전공을 바꿔 홍익대에서 석사학위를 한국학중앙연구원에서 박사학위를 취득했다.

박사학위를 받고 나서는 서울대 고고미술사학과 포닥 연구원을 비롯해 영국 런던대 소아즈 한국학연구소 객원연구원 등을 역임했다. 중앙대, 한양대, 한국예술종합학교 등에서 미술사를 강의했다.

걸어온 길은 앞으로 나아갈 길을 보여주는 지표와도 같다. 앞으로도 내공이 담긴 미술사와 연계된 저서를 펴낼 것은 같은 예감을 준다.

|

물론 부모님의 유품을 다루다 보니 자칫 ‘신파’로 빠질 우려도 있었다. “탈고하기까지 6개월 내내 울었다고 해도 과언이 아니지만” 혹여 자신만의 넋두리가 되지 않을까 절제했다. 객관적 사실을 중심으로 소개한 유품들이 “독자 개개인의 경험치 속에서 의미를 찾는 매개가 되길 바란다”는 말에서 지향점이 읽혔다.

책을 읽으며 ‘자신의 어머니가 떠올랐다’는 지인과 ‘내버리는 방식으로 부모님 유품을 정리한 걸 반성했다’는 이의 말을 들었을 때 “내 의도가 전달된 것 같아 안도했다”고 한다.

책을 쓰기 위해 친인척들의 인터뷰를 했으며 진도 상장례 풍속을 이해하기 위해 민속학계에서 발표한 논문을 10여 편 봤다. 또한 각종 사전과 아카이브, 다큐멘터리 영상의 도움도 받았다. 어린 시절 진도에서 봤던 전통의례와 민속놀이, 꽃상여와 만장들, 상엿소리, 씻김굿 등도 행간에 스며 있다.

어머니의 유품 중에서 어떤 게 가장 오래 기억에 남아 있느냐는 물음에 “어느 한 가지를 고르긴 어렵다. 하나하나 엄마의 체취가 밴 것들이고 저마다 다른 스토리를 품고 있기 때문”이라며 “굳이 하나 들자면 휴대폰인데, 평소 엄마가 지니고 다녔던 물건이라 애틋했다”는 답이 돌아 왔다.

그는 우리 사회가 망자들의 유품을 차근차근 정리했으면 하는 바람을 피력했다. 물론 시간이 흐를수록 상장례 풍속과 유퓸 정리를 둘러싼 세태 변화를 거스르긴 어려울 것이다.

“사회적 참사와 전쟁 뉴스를 반복적으로 접하면서 일상을 빼앗기고 목숨을 잃는 이들의 고통에 둔감해질까봐 두렵습니다. 누구든 지위와 명성, 재산의 유무를 떠나 생과 사는 오롯이 존중받아야 마땅하지요. 망자의 생 앞에 경의를 표하고 유품에 대한 예의를 갖출 때 비로소 떠난 이와 남은 이 모두의 인간다움이 온전하지 않을까 생각합니다.”

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr