[예향 초대석] ‘사진가와 열하일기’ 펴낸 다큐 사진가 박하선

“역사 속으로 사라져 버린 진실을 찾아 기록합니다”

‘열하일기’의 노정 빠짐없이 따라가

240년 시간 뛰어넘어 연암과 교감

일등 항해사 접고 사진에 승부수

죽을때까지 현역 사진가로 남을 것

잊혀진 조선의용군의 흔적 찾고

‘한민족 성서’ 만드는게 마지막 꿈

‘열하일기’의 노정 빠짐없이 따라가

240년 시간 뛰어넘어 연암과 교감

일등 항해사 접고 사진에 승부수

죽을때까지 현역 사진가로 남을 것

잊혀진 조선의용군의 흔적 찾고

‘한민족 성서’ 만드는게 마지막 꿈

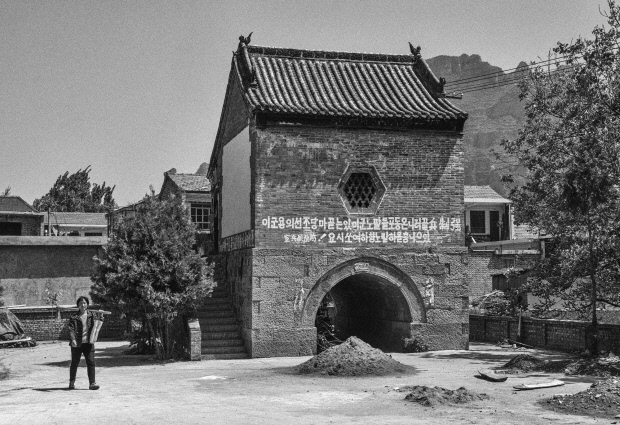

술로 먹을 갈았다는 연암의 일화가 남아있는 ‘고북구(古北口) 장성(長城)의 달밤’. |

실크로드, 천장(天葬), 고인돌, 발해, 고구려, 단군조선, 열하일기, 사할린 한인, 조선의용군, 한국현대사…. 다큐 사진가 박하선(68)은 천명(天命)으로 여기는 한민족의 뿌리를 찾아가는 대장정을 40년 가깝게 이어오고 있다. 최근 연암(燕巖) 박지원(1737~1805)의 행로를 따라 기록한 사진과 산문을 엮어 ‘사진가와 열하일기’(에이지커뮤니케이션즈 刊)를 펴낸 작가의 다큐멘터리 사진작업에 대해 들었다.

◇5년간 ‘열하일기’ 흔적 더듬으며 연암과 교감=“240여 년 전 연암 박지원의 손에 카메라가 있었다면 ‘좋은 울음터(好哭場)이니 한번 크게 울어볼 만한 곳이로구나(可以哭矣)!’한 요동벌판의 광활함을 응당 사진으로 기록하지 않았을까요?”

박하선(68) 다큐 사진가는 지난 2015년 시작해 전 세계적인 ‘코로나 19’ 팬데믹이 닥치기 직전인 2019년까지 5년여 동안 연암의 기행문인 ‘열하일기’(熱河日記)의 노정(路程)을 빠짐없이 따라가며 흔적을 더듬었다. 그리고 발품을 팔아 어렵사리 포착한 사진과 산문을 엮어 최근 340여 쪽의 ‘사진가와 열하일기’를 펴냈다. 그에게 카메라는 연암의 붓과 같았다. 그는 ‘사진가 박 씨는 왜 열하일기를 따라갔는가’라는 글에서 “많은 것들이 변했겠지만 당대의 흔적이 조금이라도 남아 있을 때 그 기록을 따라가 보고 싶다는 생각이 뒤늦게 들었다”면서 “평소 방랑의 기질이 있어서인지 육체적으로는 다소 힘들었지만 누가 시켜서 하는 것이 아니기에 물을 만난 고기처럼 하나하나 더듬어가는 재미에 취해 갔다”고 밝혔다.

‘두 박(朴) 씨의 만남’으로 표현한 그는 워낙 연암 연행 길의 답사 범위가 넓은데다 흔적마저 별로 남아있지 않아 만만치 않은 사진 작업이었다고 말한다.

“고구려, 발해, 고인돌 작업을 하면서 ‘열하일기’에 해당하는 지역도 포함해서 다니게 됐습니다. ‘언젠가는 한번 정리를 했으면 좋겠다’고 생각했죠. 그런데 수천 년이 넘은 고인돌도 흔적들이 남아 있는데, 240년 밖에 안 된 것들이 생각보다 없는 겁니다. 이번 작업을 하면서 연암과 술잔을 기울이지 못했지만 240년이라는 시간을 뛰어넘어 교감할 수 있었다는 데에 커다란 의미를 두고 싶습니다.”

◇‘조선의용군의 눈물’ 등 금기시된 현대사 포착= 박하선 사진가의 ‘열하일기’ 사진 작업은 그동안 해왔던 고인돌과 단군조선, 발해, 고구려 등 우리 민족의 근원(根源)을 찾아가는 한국 상고사(上古史) 시리즈의 연장선상에 놓여있다. 크게 보면 아직 단군조선이 남아 있다. 진짜 하고 싶은 마지막 꿈은 ‘한민족 성서(聖書)’를 만드는 일이다. 상고사에서 시작된 사진가의 시선은 일제강점기와 해방공간, 한국전쟁기를 포괄하는 한국현대사까지 확장됐다. 상고사를 깊이 파고들던 사진가가 ‘목숨 바쳐 똑같은 독립운동을 하고서도 인정받지 못하고 잊혀진’ 조선의용군의 흔적을 찾아 나서 포커스를 맞춘 까닭은 왜일까?

그는 지난 2020년에 펴낸 ‘조선 의용군의 눈물’(눈빛 刊)에서 “그동안 고대사의 진실을 찾아 만주 벌판을 누벼 오다가 늦게나마 또 다른 진실, 잊혀졌거나 우리가 몰랐던 독립군들의 이름들을 찾아 그 현장을 찾아 나섰다”면서 “이념과는 무관한 해방이전의 독립군이었다는 것에 무게를 두고 행적들을 더듬어 보며 그들의 눈물을 닦아주는 마음으로, 보다 일찍 서둘렀어야 했다고 자책해 보지만 그래도 이것도 다행이지 않는가 하면서 말이다”라고 설명한다.

그가 태항산과 연안 일대를 찾았을 때 다행스럽게도 무명열사비와 야오동(窯洞·동굴집), 한글로 쓴 선전 글귀 등 조선의용군의 흔적을 찾아볼 수 있었다. ‘죄스러운 마음으로 늦은 숙제’를 하는 심정이었다고 한다. 그는 ‘조선의용군의 눈물’에서 정부가 ‘호가장 전투’에서 전사한 4명의 조선의용군(박철동·손일봉·이정순·최철호)에 대해 1993년 ‘대한민국 건국훈장 애국장’을 추서한 것을 보면서 ‘죄스러운 마음을 조금이나마 덜게 된다’며 다큐 사진가로서 메시지를 밝힌다.

“이념의 차이로 인한 과오가 있다면 그건 모두 해방 이후의 일들이라 생각하자. 지금도 친일파의 잔재 세력이 설치고 있는 세상이어서 나는 지금 독립군을 이야기하는 것이고, 그들의 눈물을 닦아주고 싶은 것이다.”

◇“죽을 때까지 현역으로 남는 사진가 되고 싶어”=광주광역시 태생인 박하선 사진가는 “내 20대는 바다에서 증발했다”고 말한다. 1976년부터 1984년까지 20대의 거의 전부를 무역선에서 일등 항해사로 활동하다 사표를 던졌다.

사진에 인생을 걸기로 한 그는 사진작업의 방향을 오지(奧地)로 잡았다. 한·중 수교(1992년 8월) 이전이라 6개월 이상 기다려 비자를 받아 실크로드로 떠났다. 1989년 11월부터 이듬해 2월까지 73일간 실크로드 지역의 풍물과 일상을 슬라이드 필름에 담았다. 그리고 1990년 3~4월 광주일보에 ‘실크로드 사진기행’이라는 타이틀로 연재를 했고, 남봉 미술관에서 ‘실크로드 사진전’을 열어 호평을 받았다. 전업 사진가로서 살아야겠다는 확신이 생겼다. 이후 실크로드와 오지, 분쟁지역 관련 여행기와 사진을 여러 매체에 게재하면서 다큐 사진가로서의 이름을 널리 알릴 수 있었다.

특히 그는 1997년 다큐 잡지 월간 ‘GEO’에 기획안을 제출, 중국 쓰촨성 변방 오지마을에서 ‘천장’(天葬)을 취재·보도해 파란을 일으켰다. 사람이 죽으면 장례의식을 치른 후 천장 터로 옮겨 독수리 밥이 되게 해 육신과 영혼을 하늘로 올려 보내는 티베트의 독특한 장례풍습이다. 2000년에 2차로 ‘천장’을 취재해 이듬해에 ‘월드 프레스 포토상’(Daily Life Stories 부문)을 수상했다.

박하선 사진가는 항상 ‘늦었다고 할 때가 빠른 것’이라고 생각한다. ‘소년 빨치산’ 출신으로 장기 복역후 출소한 김영승 씨와 동행해 지리산 삼도봉 아래 5지구당 터와 ‘비트’(비밀 아지트), 남부군총사령관 이현상이 최후를 맞은 빗점골을 찾는 등 한국전쟁 관련 사진 기록 작업도 지속적으로 벌이고 있다. 있는 그대로의 모습을 보이면서 많은 이야기들이 ‘튕겨 나오게끔’ 만들려고 한다.

시대가 변화함에 따라 사진가의 기록도구 또한 필름에서 디지털 카메라로 바뀌었다. 하지만 그럼에도 변할 수 없는 것은 다큐 사진가의 정신이다. 그는 “힘없고, 소외된 사람의 시각에서 모든 것을 접근해서 비판하고 진실을 찾아내는 정신이 필요하다”고 말한다. 죽을 때까지 현역으로 남는 사진가가 되고 싶어 한다.

/글=송기동 기자 song@kwangju.co.kr

/사진=최현배 기자 choi@kwangju.co.kr

박하선(68) 다큐 사진가는 지난 2015년 시작해 전 세계적인 ‘코로나 19’ 팬데믹이 닥치기 직전인 2019년까지 5년여 동안 연암의 기행문인 ‘열하일기’(熱河日記)의 노정(路程)을 빠짐없이 따라가며 흔적을 더듬었다. 그리고 발품을 팔아 어렵사리 포착한 사진과 산문을 엮어 최근 340여 쪽의 ‘사진가와 열하일기’를 펴냈다. 그에게 카메라는 연암의 붓과 같았다. 그는 ‘사진가 박 씨는 왜 열하일기를 따라갔는가’라는 글에서 “많은 것들이 변했겠지만 당대의 흔적이 조금이라도 남아 있을 때 그 기록을 따라가 보고 싶다는 생각이 뒤늦게 들었다”면서 “평소 방랑의 기질이 있어서인지 육체적으로는 다소 힘들었지만 누가 시켜서 하는 것이 아니기에 물을 만난 고기처럼 하나하나 더듬어가는 재미에 취해 갔다”고 밝혔다.

“고구려, 발해, 고인돌 작업을 하면서 ‘열하일기’에 해당하는 지역도 포함해서 다니게 됐습니다. ‘언젠가는 한번 정리를 했으면 좋겠다’고 생각했죠. 그런데 수천 년이 넘은 고인돌도 흔적들이 남아 있는데, 240년 밖에 안 된 것들이 생각보다 없는 겁니다. 이번 작업을 하면서 연암과 술잔을 기울이지 못했지만 240년이라는 시간을 뛰어넘어 교감할 수 있었다는 데에 커다란 의미를 두고 싶습니다.”

연암 박지원의 연행(燕行)길 흔적을 더듬으며 기록한 결과물을 최근 ‘사진가와 열하일기’로 펴낸 박하선 다큐 사진가. |

그는 지난 2020년에 펴낸 ‘조선 의용군의 눈물’(눈빛 刊)에서 “그동안 고대사의 진실을 찾아 만주 벌판을 누벼 오다가 늦게나마 또 다른 진실, 잊혀졌거나 우리가 몰랐던 독립군들의 이름들을 찾아 그 현장을 찾아 나섰다”면서 “이념과는 무관한 해방이전의 독립군이었다는 것에 무게를 두고 행적들을 더듬어 보며 그들의 눈물을 닦아주는 마음으로, 보다 일찍 서둘렀어야 했다고 자책해 보지만 그래도 이것도 다행이지 않는가 하면서 말이다”라고 설명한다.

그가 태항산과 연안 일대를 찾았을 때 다행스럽게도 무명열사비와 야오동(窯洞·동굴집), 한글로 쓴 선전 글귀 등 조선의용군의 흔적을 찾아볼 수 있었다. ‘죄스러운 마음으로 늦은 숙제’를 하는 심정이었다고 한다. 그는 ‘조선의용군의 눈물’에서 정부가 ‘호가장 전투’에서 전사한 4명의 조선의용군(박철동·손일봉·이정순·최철호)에 대해 1993년 ‘대한민국 건국훈장 애국장’을 추서한 것을 보면서 ‘죄스러운 마음을 조금이나마 덜게 된다’며 다큐 사진가로서 메시지를 밝힌다.

“이념의 차이로 인한 과오가 있다면 그건 모두 해방 이후의 일들이라 생각하자. 지금도 친일파의 잔재 세력이 설치고 있는 세상이어서 나는 지금 독립군을 이야기하는 것이고, 그들의 눈물을 닦아주고 싶은 것이다.”

조선의용군 무장선전대가 태항산 운두저촌(雲頭底村)에 남긴 한글구호 흔적. <박하선 제공> |

사진에 인생을 걸기로 한 그는 사진작업의 방향을 오지(奧地)로 잡았다. 한·중 수교(1992년 8월) 이전이라 6개월 이상 기다려 비자를 받아 실크로드로 떠났다. 1989년 11월부터 이듬해 2월까지 73일간 실크로드 지역의 풍물과 일상을 슬라이드 필름에 담았다. 그리고 1990년 3~4월 광주일보에 ‘실크로드 사진기행’이라는 타이틀로 연재를 했고, 남봉 미술관에서 ‘실크로드 사진전’을 열어 호평을 받았다. 전업 사진가로서 살아야겠다는 확신이 생겼다. 이후 실크로드와 오지, 분쟁지역 관련 여행기와 사진을 여러 매체에 게재하면서 다큐 사진가로서의 이름을 널리 알릴 수 있었다.

특히 그는 1997년 다큐 잡지 월간 ‘GEO’에 기획안을 제출, 중국 쓰촨성 변방 오지마을에서 ‘천장’(天葬)을 취재·보도해 파란을 일으켰다. 사람이 죽으면 장례의식을 치른 후 천장 터로 옮겨 독수리 밥이 되게 해 육신과 영혼을 하늘로 올려 보내는 티베트의 독특한 장례풍습이다. 2000년에 2차로 ‘천장’을 취재해 이듬해에 ‘월드 프레스 포토상’(Daily Life Stories 부문)을 수상했다.

박하선 사진가는 항상 ‘늦었다고 할 때가 빠른 것’이라고 생각한다. ‘소년 빨치산’ 출신으로 장기 복역후 출소한 김영승 씨와 동행해 지리산 삼도봉 아래 5지구당 터와 ‘비트’(비밀 아지트), 남부군총사령관 이현상이 최후를 맞은 빗점골을 찾는 등 한국전쟁 관련 사진 기록 작업도 지속적으로 벌이고 있다. 있는 그대로의 모습을 보이면서 많은 이야기들이 ‘튕겨 나오게끔’ 만들려고 한다.

시대가 변화함에 따라 사진가의 기록도구 또한 필름에서 디지털 카메라로 바뀌었다. 하지만 그럼에도 변할 수 없는 것은 다큐 사진가의 정신이다. 그는 “힘없고, 소외된 사람의 시각에서 모든 것을 접근해서 비판하고 진실을 찾아내는 정신이 필요하다”고 말한다. 죽을 때까지 현역으로 남는 사진가가 되고 싶어 한다.

/글=송기동 기자 song@kwangju.co.kr

/사진=최현배 기자 choi@kwangju.co.kr