국수·빵 등 맛과 믿음 아우른 음식인문학

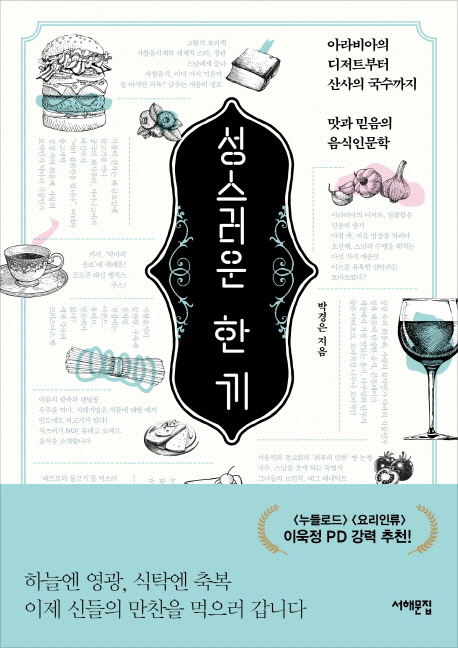

성스러운 한 끼

박경은 지음

박경은 지음

|

중세시대 교회로부터 돈을 주고 버터 섭취권을 사는 행태와 육류 섭취가 금지된 사순절 기간 소시지를 먹은 ‘소시지 사건’이 종교개혁의 불을 당겼다. <서해문집 제공> |

법정 스님이 생전에 가장 좋아한 음식도 국수였다. 스님과 오랫동안 교류했던 이들이 스님을 추억하며 떠올리는 것이 법정 스님표 간장국수다.”(본문 중에서)

25년째 일간지 기자로 일하며 ‘음식’ 담당 기자를 꿈꿨다는 박경은 기자가 저자다. 박 기자가 종교 담당 기자를 하면서 종교와 음식을 엮은 ‘성스러운 한 끼’가 바로 그 책이다.

|

그렇다면 버터와 종교개혁은 어떤 관계가 있을까. 중세 유럽에서 버터는 인기 있는 식품 가운데 하나였다. 그러나 가톨릭 지배 하에서는 자유롭게 먹을 수 없었다. 사순절, 금식일에 동물성 지방 섭취를 제한했던 탓이다. 그로 인해 버터 금지령이 생겼는데 버터 섭취권을 매매하는 행태까지 생겼다.

루터는 “금식은 누구에게든 자유롭게 적용되어야 하며 모든 종류의 음식물 역시 자유롭게 먹을 수 있어야 한다는 점”을 주창했다. 버터 규제를 성직 매매, 면죄부 판매 등과 같은 개혁의 대상으로 본 것이다.

독일의 종교개혁이 버터와 관련돼 있다면, 스위스에서는 소시지가 원인이 됐다. 사순절 기간에 성경 출판업자가 소시지를 먹은 것이 화근이었다. 육류 섭취가 금지돼 있는데 소시지를 먹은 것은 간과할 수 없는 일이었다. 츠빙글리 사제는 루터와 마찬가지로 “사순절 육식 금지는 성경에서 찾을 수 없다”고 주장했다.

우리나라의 두부 전래는 통일신라 즈음으로 추정된다. 중국과의 불교 교류가 활발했던 시기다. 고려와 조선에서도 두부는 왕가와 양반가 등에서 인기 있는 음식이었다.

특히 조선시대 두부는 사찰에서 만들어졌다. 억불정책 탓에 불교가 위축됐지만 왕실을 수호하고 제사를 담당하는 능침사찰을 두었다.

능침사찰의 주요 임무가 제사 음식인 두부 만들기였다. 조포사(造泡寺)라고 부르기도 한 것은 ‘조포’가 ‘두부를 만든다’는 뜻이기 때문이다.

“사찰에서 두부를 만들다 보니 자연히 스님은 두부를 제조하는 장인이었다. 콩을 구해 두부를 만드는 과정은 보통 번거로운 일이 아니었다. 오죽하면 ‘전생에 지은 죄가 커서 금생에 두부를 만든다’는 이야기가 나왔을까.”

저자는 중동 지역의 디저트가 단 이유를 날씨와 식습관에 결부한다. 술을 금기시하는 문화로 차와 음료가 발달했다. 더운 날씨로 지친 몸을 회복하기 위한 방편으로 설탕을 많이 넣는다는 것이다.

책을 읽다보면 식욕만큼이나 지적 욕구가 솟구친다. 책의 이면에 깔린 저자의 인식은 이렇게 요약할 수 있다. ‘상대의 식문화에 대한 낯섦이 상대의 세계를 거부하는 주된 요인이라는 것’이다.

<서해문집·1만6000원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr