[공간의 역사 ‘전일빌딩245’ ] 광주의 시간과 5·18 역사 담은 호남언론 1번지

2004년까지 5개 언론사 거쳐가

70~90년대 도서관·미술관 복합공간

80년 5월 내외신 기자 취재현장

현재까지 총 4차례 신·증축

2011년 광주도시공사가 매입

5·18사적 지정으로 원형 보존

70~90년대 도서관·미술관 복합공간

80년 5월 내외신 기자 취재현장

현재까지 총 4차례 신·증축

2011년 광주도시공사가 매입

5·18사적 지정으로 원형 보존

광주일보 사옥으로 활용되던 1990년대 전일빌딩 전경. |

◇80년 5월, 온몸으로 기억하다

80년 5월, 광주민주화운동을 온몸으로 기억하는 생생한 역사 현장 중심에 있었던 곳이 바로 금남로 1가 1번지 ‘전일빌딩’이다.

전일빌딩은 옛 전남도청과 광장을 사이에 두고 대각선으로 마주하고 있다. 80년 5월 18일 계엄군은 옛 전남도청 앞 광장과 전일빌딩 앞 금남로에 저지선을 구축해 놓고 시민들을 무차별 공격했다. 전일빌딩은 광장에서 시위하고 집회를 하다 계엄군에 쫓긴 시민들이 몸을 숨긴 곳이기도 했으며, 5월 21일에는 전일빌딩에 배치된 공수부대가 밖으로 집중사격을 가해 많은 사상자를 낸 곳이기도 했다.

당시 전남일보(광주일보 전신) 편집국은 3층이었고 뒤쪽 맞은편에 YWCA 건물이 있었는데 이곳에는 투사회보팀 등 시민군 30여명이 배치돼 있었다. 공수부대 11여단은 전일빌딩 옥상을 제압한 뒤 광주YWCA안에서 항전하던 시민군과 교전 끝에 3명을 사살하고 29명을 체포했다. 3층 뒤편 유리창에는 당시의 상흔이 수백 개의 총구로 남아 있었다.

편집국을 비롯한 전일빌딩은 언론인들의 취재현장이기도 했다. 시민군의 저항과 계엄군의 진압을 한눈에, 안전하게 볼 수 있는 위치와 높이였기 때문에 내외신 기자들이 몰려와 계엄군의 진압현장을 촬영하기도 했다. 광주를 통하는 모든 통신과 교통을 차단한 후 시민군의 저항을 북한군의 소행이라고 거짓말 하던 전두환의 만행을 전 세계에 알린 독일 방송기자 힌츠페터 역시 이곳에서 5·18 역사현장을 취재했을 것이다.

◇금남로 1가 1번지 ‘언론의 시원지’

전일빌딩이 자리한 금남로 1가 1번지는 ‘언론의 시원지’로 불린다. 1928년부터 2004년까지 76년간 5개의 신문사가 전일빌딩과 또는 빌딩 자리에서 신문을 발행했다. 1968년 전일빌딩이 건립되기 전, 광주일보(일제강점기관보 성격의 일본어판 신문, 1928~1941), 전남신보(5년), 호남신문(16년)이 신문을 찍었으며 이후 옛 전남일보(18년), 전일방송(VOC), 광주일보(24년)가 자리했던 곳이다.

1962년 8월 전일빌딩 부지에 있던 호남신문이 폐간되자 부지와 건물을 관리하던 전남도청 관재국이 호남신문의 전신이라 할 수 있는 전남신보의 귀속주식에 대한 일반공개 입찰을 했고 옛 전남일보(현 광주일보) 창업주 남봉 김남중이 낙찰을 받았다. (『광주일보 40년사(1992)』 발췌)

낙찰받은 호남신문 사옥은 붉은 일본식 목조건물 2층 본관과 붉은 벽돌 건물로 된 1층 인쇄공장, 두루마리 신문용지 등을 쌓아놓았던 창고도 있었다. 보수공사 등을 거쳐 사옥으로 사용하던 전남일보는 1968년 도지(道紙)에서 전국지로 승격된 후 옛 사옥을 헐고 대지 575평 연건평 1598평의 7층 새 사옥 ‘전일회관’을 준공했다. ‘전일’은 전남일보의 줄임말로, ‘전일빌딩’은 전일회관의 별칭이었다.

전일빌딩 건립은 총 4차례 걸쳐 신·증축 됐다. 최종 완공시기는 1980년 12월 31일로 기록돼 있다. 완공된 전일빌딩은 대지 840평 총건평 6088평의 지하 1층 지상 10층으로, 당시 호남에서 가장 큰 사무실용 건물이었다.

하지만 전남일보는 전일회관의 최종적인 완공을 못본 채 폐간된다. 80년 9월 취임한 전두환 대통령이 ‘1도(道) 1사(社)’ 원칙아래 언론사를 통폐합 시키면서 ‘전남일보’와 ‘전남매일신문’은 그해 12월 1일자로 ‘광주일보’로 통합됐다. 같은 날 0시를 기해 전일방송도 문을 닫고 만다.

◇도서관·미술관 갖춘 복합문화건물

1970~90년대 전일빌딩은 광주 최초의 미디어 복합문화건물로 평가된다. 신문사와 방송국, 잡지사, 도서관, 미술관, 기념관, 연구소, 체육관, 다방, 사무소, 학원 등 다양한 용도의 시설이 들어서 있었다.

‘전일도서관’은 1970년 4월 25일 호남 최초 사립공공도서관으로 문을 열었다. 개관 당시 1만3000여권의 장서를 구비하고 5개 열람실에 272개의 좌석, 17개의 서가를 마련했다. 이용률이 꾸준히 증가하면서 81년에는 1400석까지 늘어났다.

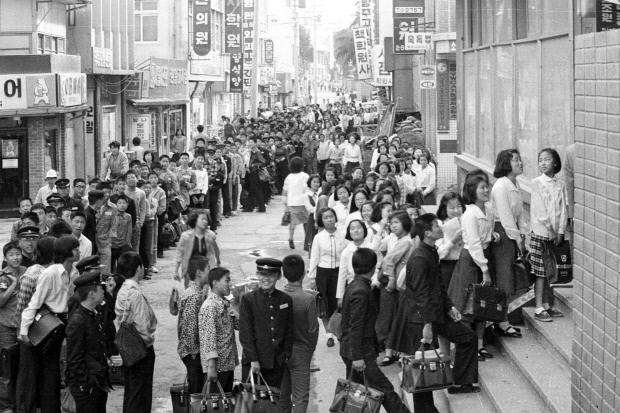

전남대와 조선대 도서관을 제외하고는 도서관이나 독서실이 없던 때였기에 전일도서관의 인기는 굉장했다. 중·고등학생은 물론 취직시험과 승진시험을 준비하는 청년들이 좌석을 잡기 위해 매일 새벽부터 줄을 서는 일이 다반사였고 오전 8시가 되면 이미 좌석이 꽉차 문을 닫아야 하기도 했다. 1988년 ‘남봉도서관’으로 이름을 바꿨으나 이후 광주일보사가 매각되면서 문을 닫았다.

‘남봉미술관’은 단순한 전시공간 의미 외에 지역민들에게 정서의 함양과 삶의 질을 높이는 휴식공간의 역할을 제공했다. 74년 2월 전일빌딩 2층에 개관했던 미술관은 88년 남봉문화재단의 설립과 함께 ‘남봉미술관’으로 명칭을 바꾸고 현대식 시설물로 재개관했다.

74년 개관 이래 미술관은 지역 동·서양 화단의 거장들의 작품전시는 물론, 전시장 부족으로 어려움을 겪는 화단의 작가들에게 대관을 해왔다. 연중 대관이 줄을 이었고 작가들마다 장소를 구하기 위한 치열한 로비전이 전개되기도 했다.

74년 10월 15일 허가를 받아 시작된 ‘전일다방’은 주로 선을 보거나 은밀한(?) 대화가 필요한 사람들이 즐겨찾던 곳이었다. 국회의원이나 정치지망생들이 광주일보 기자들을 만나기도 했으며 갤러리가 없을 때 많은 화가들과 미술 그룹이 작품전을 열었던 문화공간이기도 했다.

◇철거 위기 넘기며 지금에 이르기까지

한때 광주를 상징하던 건물인 전일빌딩은 2011년 경매시장에 나오는 수모를 겪었다. 전일실업(주)은 전일빌딩을 담보로 빌린 15억원을 갚지 못하고 2010년 5월초 광주지법에 경매 개시를 신청했다. 이후 2011년 8월 광주도시공사는 광주시의 요청에 의해 경매에 나온 전일빌딩을 매입했다.

광주시는 당시 2015년 개관 예정이던 국립아시아문화전당과 연계한 주차장 및 문화 관련 콘텐츠 시설 건립을 위해 도시공사에 매입을 요청했다. 하지만 “부지가 협소해 문화전당 주차장 부지로 활용이 어렵다”는 문체부의 판단에 따라 당초 계획이 무산됐고 광주시는 빌딩 활용방안을 마련하기 위해 전문가와 시민들로부터 의견을 수렴했다.

광주시는 리모델링 공사를 앞두고 혹시 남아있을지 모르는 5·18 흔적을 찾기 위해 국과수에 조사를 의뢰했고 2016~2017년 4차례의 현장조사를 통해 빌딩 10층 내부와 외벽에서 총탄 245개 흔적이 발견됐다.

이에 따라 광주시는 ‘5·18민주화운동 기념사업 조례’에 근거해 역사적인 공간인 전일빌딩을 ‘5·18민주화운동 사적’ 제28호로 지정했다.

5·18사적 지정으로 전일빌딩의 리모델링 사업도 방향을 틀었다. 원형보존 방향으로 시행방침이 변경됐고, 헬기 사격의 흔적은 남기고 광주의 상징과 5·18 역사를 담은 복합문화공간으로 가닥을 잡았다. 2017년 11월부터 철거공사가 시작됐으며 2018년 12월까지 설계를 마무리 한 후 2019년 3월 공사에 들어갔다. 공사 마무리 단계에 접어든 지난 2월에는 헬기 사격으로 인한 총탄 흔적 25개가 추가 발견되기도 했다.

/글=이보람 기자 boram@·사진=광주일보DB

80년 5월, 광주민주화운동을 온몸으로 기억하는 생생한 역사 현장 중심에 있었던 곳이 바로 금남로 1가 1번지 ‘전일빌딩’이다.

전일빌딩은 옛 전남도청과 광장을 사이에 두고 대각선으로 마주하고 있다. 80년 5월 18일 계엄군은 옛 전남도청 앞 광장과 전일빌딩 앞 금남로에 저지선을 구축해 놓고 시민들을 무차별 공격했다. 전일빌딩은 광장에서 시위하고 집회를 하다 계엄군에 쫓긴 시민들이 몸을 숨긴 곳이기도 했으며, 5월 21일에는 전일빌딩에 배치된 공수부대가 밖으로 집중사격을 가해 많은 사상자를 낸 곳이기도 했다.

◇금남로 1가 1번지 ‘언론의 시원지’

전일빌딩이 자리한 금남로 1가 1번지는 ‘언론의 시원지’로 불린다. 1928년부터 2004년까지 76년간 5개의 신문사가 전일빌딩과 또는 빌딩 자리에서 신문을 발행했다. 1968년 전일빌딩이 건립되기 전, 광주일보(일제강점기관보 성격의 일본어판 신문, 1928~1941), 전남신보(5년), 호남신문(16년)이 신문을 찍었으며 이후 옛 전남일보(18년), 전일방송(VOC), 광주일보(24년)가 자리했던 곳이다.

1962년 8월 전일빌딩 부지에 있던 호남신문이 폐간되자 부지와 건물을 관리하던 전남도청 관재국이 호남신문의 전신이라 할 수 있는 전남신보의 귀속주식에 대한 일반공개 입찰을 했고 옛 전남일보(현 광주일보) 창업주 남봉 김남중이 낙찰을 받았다. (『광주일보 40년사(1992)』 발췌)

낙찰받은 호남신문 사옥은 붉은 일본식 목조건물 2층 본관과 붉은 벽돌 건물로 된 1층 인쇄공장, 두루마리 신문용지 등을 쌓아놓았던 창고도 있었다. 보수공사 등을 거쳐 사옥으로 사용하던 전남일보는 1968년 도지(道紙)에서 전국지로 승격된 후 옛 사옥을 헐고 대지 575평 연건평 1598평의 7층 새 사옥 ‘전일회관’을 준공했다. ‘전일’은 전남일보의 줄임말로, ‘전일빌딩’은 전일회관의 별칭이었다.

전일빌딩 건립은 총 4차례 걸쳐 신·증축 됐다. 최종 완공시기는 1980년 12월 31일로 기록돼 있다. 완공된 전일빌딩은 대지 840평 총건평 6088평의 지하 1층 지상 10층으로, 당시 호남에서 가장 큰 사무실용 건물이었다.

하지만 전남일보는 전일회관의 최종적인 완공을 못본 채 폐간된다. 80년 9월 취임한 전두환 대통령이 ‘1도(道) 1사(社)’ 원칙아래 언론사를 통폐합 시키면서 ‘전남일보’와 ‘전남매일신문’은 그해 12월 1일자로 ‘광주일보’로 통합됐다. 같은 날 0시를 기해 전일방송도 문을 닫고 만다.

1970년 호남 최초 사립공공도서관으로 문을 연 ‘전일도서관’ 입장 행렬. 매일 새벽 좌석을 잡기 위해 줄을 서는 학생들로 장사진을 이뤘다. |

1970~90년대 전일빌딩은 광주 최초의 미디어 복합문화건물로 평가된다. 신문사와 방송국, 잡지사, 도서관, 미술관, 기념관, 연구소, 체육관, 다방, 사무소, 학원 등 다양한 용도의 시설이 들어서 있었다.

‘전일도서관’은 1970년 4월 25일 호남 최초 사립공공도서관으로 문을 열었다. 개관 당시 1만3000여권의 장서를 구비하고 5개 열람실에 272개의 좌석, 17개의 서가를 마련했다. 이용률이 꾸준히 증가하면서 81년에는 1400석까지 늘어났다.

전남대와 조선대 도서관을 제외하고는 도서관이나 독서실이 없던 때였기에 전일도서관의 인기는 굉장했다. 중·고등학생은 물론 취직시험과 승진시험을 준비하는 청년들이 좌석을 잡기 위해 매일 새벽부터 줄을 서는 일이 다반사였고 오전 8시가 되면 이미 좌석이 꽉차 문을 닫아야 하기도 했다. 1988년 ‘남봉도서관’으로 이름을 바꿨으나 이후 광주일보사가 매각되면서 문을 닫았다.

‘남봉미술관’은 단순한 전시공간 의미 외에 지역민들에게 정서의 함양과 삶의 질을 높이는 휴식공간의 역할을 제공했다. 74년 2월 전일빌딩 2층에 개관했던 미술관은 88년 남봉문화재단의 설립과 함께 ‘남봉미술관’으로 명칭을 바꾸고 현대식 시설물로 재개관했다.

74년 개관 이래 미술관은 지역 동·서양 화단의 거장들의 작품전시는 물론, 전시장 부족으로 어려움을 겪는 화단의 작가들에게 대관을 해왔다. 연중 대관이 줄을 이었고 작가들마다 장소를 구하기 위한 치열한 로비전이 전개되기도 했다.

74년 10월 15일 허가를 받아 시작된 ‘전일다방’은 주로 선을 보거나 은밀한(?) 대화가 필요한 사람들이 즐겨찾던 곳이었다. 국회의원이나 정치지망생들이 광주일보 기자들을 만나기도 했으며 갤러리가 없을 때 많은 화가들과 미술 그룹이 작품전을 열었던 문화공간이기도 했다.

1980년 5월 21일, UH-1H 기종 헬기가 전일빌딩 앞을 비행하고 있다. |

한때 광주를 상징하던 건물인 전일빌딩은 2011년 경매시장에 나오는 수모를 겪었다. 전일실업(주)은 전일빌딩을 담보로 빌린 15억원을 갚지 못하고 2010년 5월초 광주지법에 경매 개시를 신청했다. 이후 2011년 8월 광주도시공사는 광주시의 요청에 의해 경매에 나온 전일빌딩을 매입했다.

광주시는 당시 2015년 개관 예정이던 국립아시아문화전당과 연계한 주차장 및 문화 관련 콘텐츠 시설 건립을 위해 도시공사에 매입을 요청했다. 하지만 “부지가 협소해 문화전당 주차장 부지로 활용이 어렵다”는 문체부의 판단에 따라 당초 계획이 무산됐고 광주시는 빌딩 활용방안을 마련하기 위해 전문가와 시민들로부터 의견을 수렴했다.

광주시는 리모델링 공사를 앞두고 혹시 남아있을지 모르는 5·18 흔적을 찾기 위해 국과수에 조사를 의뢰했고 2016~2017년 4차례의 현장조사를 통해 빌딩 10층 내부와 외벽에서 총탄 245개 흔적이 발견됐다.

이에 따라 광주시는 ‘5·18민주화운동 기념사업 조례’에 근거해 역사적인 공간인 전일빌딩을 ‘5·18민주화운동 사적’ 제28호로 지정했다.

5·18사적 지정으로 전일빌딩의 리모델링 사업도 방향을 틀었다. 원형보존 방향으로 시행방침이 변경됐고, 헬기 사격의 흔적은 남기고 광주의 상징과 5·18 역사를 담은 복합문화공간으로 가닥을 잡았다. 2017년 11월부터 철거공사가 시작됐으며 2018년 12월까지 설계를 마무리 한 후 2019년 3월 공사에 들어갔다. 공사 마무리 단계에 접어든 지난 2월에는 헬기 사격으로 인한 총탄 흔적 25개가 추가 발견되기도 했다.

/글=이보람 기자 boram@·사진=광주일보DB