시와 그림의 만남, 별빛 앙금을 쫓는 ‘해산표류기’

한승원 소설가-정해영 화가 시화전 ‘고요, 신화의 속살같은’

무등갤러리서 24일~29일…24일 개막식, 출판기념회도 열려

무등갤러리서 24일~29일…24일 개막식, 출판기념회도 열려

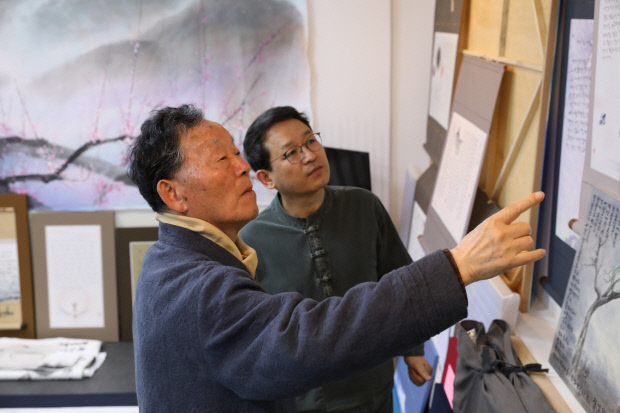

한승원 소설가(왼쪽)와 정해영 화가가 시화전을 앞두고 작품을 살펴보고 있다. <정해영 화가 제공> |

“정해영 화가의 그림은 굉장히 서정적이고 아름답습니다. 이번 시화전은 내 시와 정 화가의 그림을 일반 독자들이나 미술애호가들이 편하게 감상할 수 있을 거라 기대합니다. 일테면 시가 그림이고 그림이 시인 셈이죠.”(한승원 소설가)

“한 작가님과 제가 닮았다는 말을 듣곤 했어요. 느낌이 비슷해서 시화전을 하면 좋을 것 같다면서요. 그것이 계기가 돼 1년 정도 준비한 끝에 시화전을 열게 되었죠.”(정해영 화가)

한국문학의 거목 한승원 소설가와 한국화의 조용한 혁명가로 불리는 정해영 화가의 시와 그림이 어우러지는 시화전이 열린다. 광주 무등갤러리 24일~29일.

시화전 ‘고요, 신화의 속살같은’을 앞두고 기자는 두 예술가와 통화를 했다. 한승원, 정해영. 저마다 예술 분야에서 독보적인 위치를 구축한 두 작가가 시화전을 연다는 것은 그 자체로 센세이션 한 뉴스다.

특히 시화전은 한 작가의 8번째 시집 ‘고요, 신화의 속살같은’ 출판기념회(24일 오후 5시)도 겸하고 있어 더욱 의미가 깊다. 시화전 주제나 시집 제목이 동일하다는 것은 시와 그림의 조화가 ‘환상적’임을 전제할 것이다.

당초 이번 전시는 ‘디자인숲’ 곽경숙 대표와 정 화가가 지난해 어느 모임에서 아이디어 차원에서 이야기를 나눈 것이 점차 구체화됐다. 두 사람 모두 한 작가의 작품을 좋아한다는 공통점이 있었다. 곽 대표가 이번 시화전을 ‘별빛 앙금을 쫓는 해산표류기’라고 명명한 것은 저간의 이유가 있다.

“한승원 선생님의 시 ‘빈센트 반 고흐에게’ 중에 ‘별빛 앙금’이란 표현이 있어요. 시를 읽으면 가슴에 어떤 멍울이 맺히는 듯 합니다. 그 때문에 선생님 글을 읽는데, 저희들은 이것을 ‘해산표류기’라고 하죠. 즉 선생님의 문학에 머물며 즐긴다는 뜻이에요.”

‘해산’(海山)은 한 작가의 호다. 한 작가가 작업실을 해산토굴이라고 붙일 만큼 ‘해산’이라는 말은 깊은 사유가 투영돼 있다. 일반적으로 해산은 바다에 있는 산을 일컫는다.

한 작가는 “바다 속 깊은 곳에서 1000미터 이상 뻗어나는 산을 해산이라 히는데 해산이 더 크게 자라면 암초가 된다. ”며 “독도 같은 주변에는 해산이 많다. 확장적인 관점에서 보면 해산은 물속의 비가시적인 산이라는 의미를 내재하고 있다”고 말했다.

이번 전시에서는 모두 60점~70점 정도가 걸릴 예정이다. 일부분은 한 작가가 직접 시와 글씨를 썼고, 일부분은 정 화가가 시를 받아서 글씨를 쓰고 그림을 그렸다.

“저는 해찰(解察)하는 느낌으로 작업했습니다. 해찰은 두 가지 의미가 있는데 하나는 장난치듯 가볍게 그리는 것이고, 또 하나는 ‘세세하게 알아간다’는 의미의 불교적 용어죠. 저는 후자에 방점을 두고 작업을 진행했구요. 일종의 깨닫는 행위의 연장선이었죠. 무엇보다 선생님 시에는 저마다 그림이 드리워져 있어요. ‘시중유화 화중유시’(詩中有畵 畵中有詩)라는 말이 있는데, 그와 같은 느낌을 받았습니다. 그러다보니 선생님 시에 그림을 덧붙인다는 것이 제게는 적잖은 무게로 다가왔습니다.”

정 화가는 “그럼에도 한 선생님은 ‘모든 것을 화가의 시선대로 그림을 그려달라’고 배려를 했다”고 전했다. “깊게 읽어 보세요”라는 문자 외에는 시집에 대한 가타부타 말 한마디 없었다는 것이다.

한 작가는 이번에 쓴 시들은 “우주를 짝사랑하듯이 썼다”고 언급했다. 우주에 존재하는 모든 것들, 일테면 들꽃이나 해, 달 등을 사랑하는 마음으로 기록한 연서와 같다는 것이다. 시집 뒤편에 수록된 글은 일종의 시론으로, 평생 소설을 써온 작가가 생각하는 자신의 시에 대한 철학을 담고 있다.

“이번 시들은 짧지만 촌철살인의 의미를 환기하는 작품이 대부분입니다. 어쩌면 ‘귀엽고 아프게 찔리는’ 시라는 표현이 적절할 듯 합니다. 오늘날 시들이 점차 길어지는 경향이 있는데, 저는 거의 짧게 시를 썼지요.”

출판기념회를 겸한 시화전 개막식에는 문인들도 다수 초청했다. 이들에게 시 낭송을 부탁해 한 편씩을 낭송하게 할 예정이다.

한 작가는 올해 우리나이로 86세인데도 왕성한 글쓰기를 하고 있다. 창작 비결이 무엇일까. 마지막으로 평생 추구해 온 소설의 주제, 그리고 나이듦의 의미에 대해 물었다.

“흔히 제 소설에 ‘한’이 깃들어 있다 하는데, 생명력이라 할 수 있죠. 아리랑을 부르는 것도 일종의 한풀이입니다. 달리 말하면 생명력에 더 가깝지요. 아리랑 고개 너머의 안식과 평화를 찾아가는 것이 우리의 정신이죠. 시도, 소설도 모두 안식과 평화를 찾아가는 몸부림입니다… ‘80이 넘으면 이승과 저승을 함께 산다’는 말이 있어요. 일종의 초월적인 삶이죠. 귀찮은 것은 생각지 않으려 하고, 벗어나려 하는 그런 삶을 추구하지요. 그럼에도 저는 살아 있는 한 글을 쓸 것입니다.”

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

“한 작가님과 제가 닮았다는 말을 듣곤 했어요. 느낌이 비슷해서 시화전을 하면 좋을 것 같다면서요. 그것이 계기가 돼 1년 정도 준비한 끝에 시화전을 열게 되었죠.”(정해영 화가)

시화전 ‘고요, 신화의 속살같은’을 앞두고 기자는 두 예술가와 통화를 했다. 한승원, 정해영. 저마다 예술 분야에서 독보적인 위치를 구축한 두 작가가 시화전을 연다는 것은 그 자체로 센세이션 한 뉴스다.

특히 시화전은 한 작가의 8번째 시집 ‘고요, 신화의 속살같은’ 출판기념회(24일 오후 5시)도 겸하고 있어 더욱 의미가 깊다. 시화전 주제나 시집 제목이 동일하다는 것은 시와 그림의 조화가 ‘환상적’임을 전제할 것이다.

“한승원 선생님의 시 ‘빈센트 반 고흐에게’ 중에 ‘별빛 앙금’이란 표현이 있어요. 시를 읽으면 가슴에 어떤 멍울이 맺히는 듯 합니다. 그 때문에 선생님 글을 읽는데, 저희들은 이것을 ‘해산표류기’라고 하죠. 즉 선생님의 문학에 머물며 즐긴다는 뜻이에요.”

‘해산’(海山)은 한 작가의 호다. 한 작가가 작업실을 해산토굴이라고 붙일 만큼 ‘해산’이라는 말은 깊은 사유가 투영돼 있다. 일반적으로 해산은 바다에 있는 산을 일컫는다.

한 작가는 “바다 속 깊은 곳에서 1000미터 이상 뻗어나는 산을 해산이라 히는데 해산이 더 크게 자라면 암초가 된다. ”며 “독도 같은 주변에는 해산이 많다. 확장적인 관점에서 보면 해산은 물속의 비가시적인 산이라는 의미를 내재하고 있다”고 말했다.

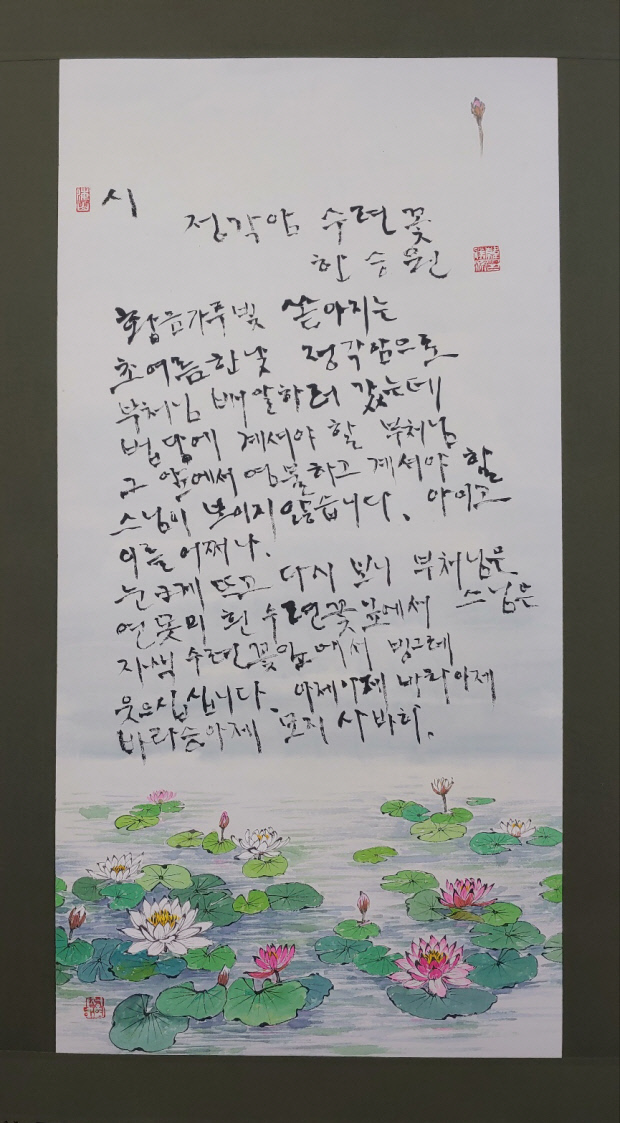

‘정각암 수련꽃’ |

“저는 해찰(解察)하는 느낌으로 작업했습니다. 해찰은 두 가지 의미가 있는데 하나는 장난치듯 가볍게 그리는 것이고, 또 하나는 ‘세세하게 알아간다’는 의미의 불교적 용어죠. 저는 후자에 방점을 두고 작업을 진행했구요. 일종의 깨닫는 행위의 연장선이었죠. 무엇보다 선생님 시에는 저마다 그림이 드리워져 있어요. ‘시중유화 화중유시’(詩中有畵 畵中有詩)라는 말이 있는데, 그와 같은 느낌을 받았습니다. 그러다보니 선생님 시에 그림을 덧붙인다는 것이 제게는 적잖은 무게로 다가왔습니다.”

정 화가는 “그럼에도 한 선생님은 ‘모든 것을 화가의 시선대로 그림을 그려달라’고 배려를 했다”고 전했다. “깊게 읽어 보세요”라는 문자 외에는 시집에 대한 가타부타 말 한마디 없었다는 것이다.

한 작가는 이번에 쓴 시들은 “우주를 짝사랑하듯이 썼다”고 언급했다. 우주에 존재하는 모든 것들, 일테면 들꽃이나 해, 달 등을 사랑하는 마음으로 기록한 연서와 같다는 것이다. 시집 뒤편에 수록된 글은 일종의 시론으로, 평생 소설을 써온 작가가 생각하는 자신의 시에 대한 철학을 담고 있다.

“이번 시들은 짧지만 촌철살인의 의미를 환기하는 작품이 대부분입니다. 어쩌면 ‘귀엽고 아프게 찔리는’ 시라는 표현이 적절할 듯 합니다. 오늘날 시들이 점차 길어지는 경향이 있는데, 저는 거의 짧게 시를 썼지요.”

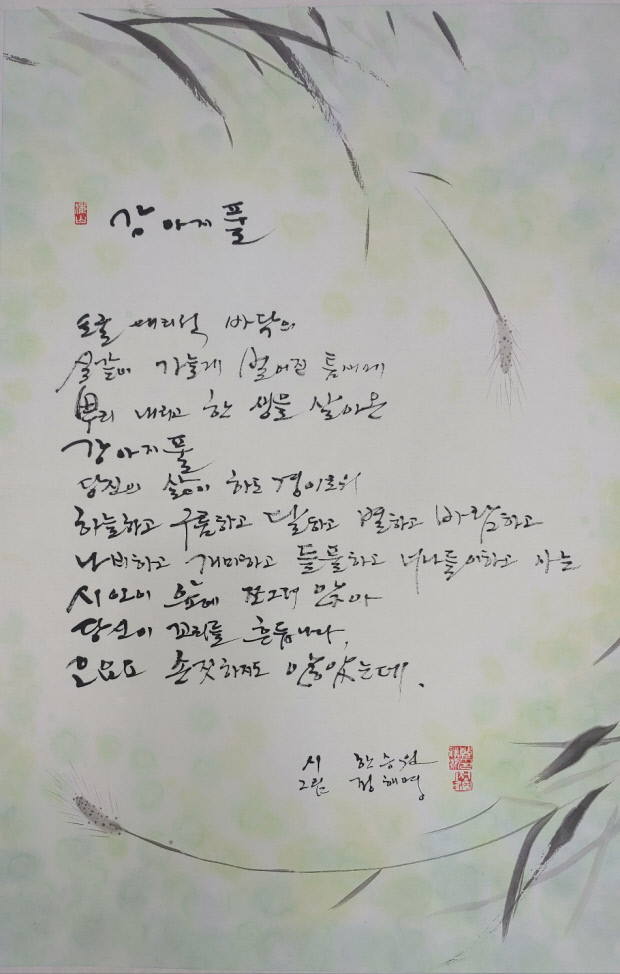

‘강아지풀’ |

한 작가는 올해 우리나이로 86세인데도 왕성한 글쓰기를 하고 있다. 창작 비결이 무엇일까. 마지막으로 평생 추구해 온 소설의 주제, 그리고 나이듦의 의미에 대해 물었다.

“흔히 제 소설에 ‘한’이 깃들어 있다 하는데, 생명력이라 할 수 있죠. 아리랑을 부르는 것도 일종의 한풀이입니다. 달리 말하면 생명력에 더 가깝지요. 아리랑 고개 너머의 안식과 평화를 찾아가는 것이 우리의 정신이죠. 시도, 소설도 모두 안식과 평화를 찾아가는 몸부림입니다… ‘80이 넘으면 이승과 저승을 함께 산다’는 말이 있어요. 일종의 초월적인 삶이죠. 귀찮은 것은 생각지 않으려 하고, 벗어나려 하는 그런 삶을 추구하지요. 그럼에도 저는 살아 있는 한 글을 쓸 것입니다.”

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr