[굿모닝 예향 초대석] ‘우리 역사속 전염병’ 펴낸 역사학자 신병주

“전염병 이겨낸 역사가 코로나 극복 자산으로”

조선왕조실록·승정원일기·개인일기·문집 등에 실린 전염병 기록들

동대문·서대문 밖 ‘활인서’ 격리시설 활용…세금 탕감·곡식 지원도

허준·정약용 등 의학 처방서 간행…전염병 시신 전담 ‘매골승’ 배치

조선왕조실록·승정원일기·개인일기·문집 등에 실린 전염병 기록들

동대문·서대문 밖 ‘활인서’ 격리시설 활용…세금 탕감·곡식 지원도

허준·정약용 등 의학 처방서 간행…전염병 시신 전담 ‘매골승’ 배치

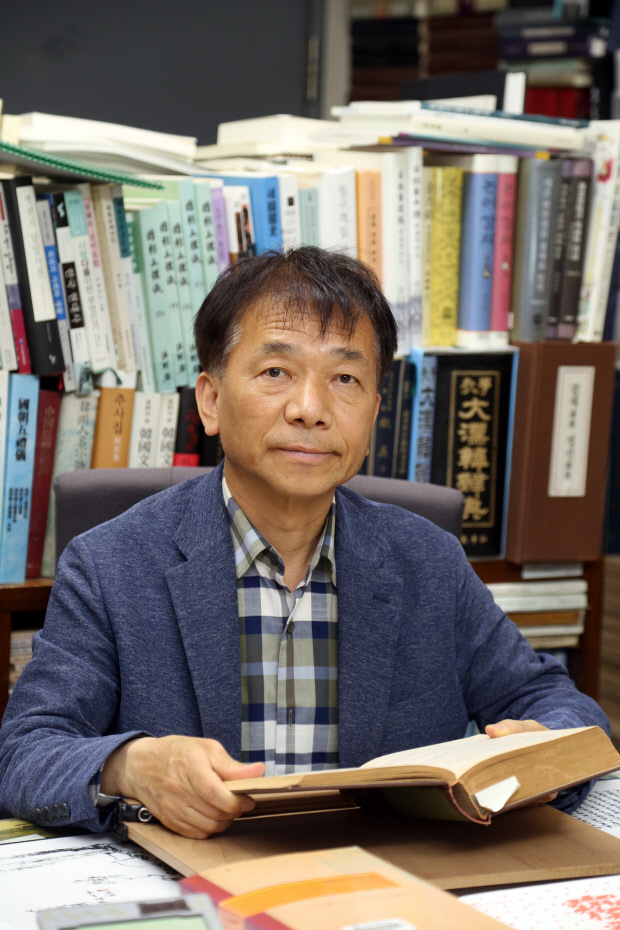

역사대중화에 앞장서고 있는 신병주 건국대 문과대학 사학과 교수는 ‘코로나19’ 펜데믹 속에서 조선시대 유행한 전염병에 대해 연구했다. 그는 최근 출간한 ‘우리 역사 속 전염병’을 통해 “선조들이 보여준 전염병 극복의 역사를 반면교사로 삼을 필요가 있다”라고 말한다. |

“오늘날보다 모든 조건이 열악한 조선시대에 우리 선조들이 전염병을 극복해 나간 역사는 코로나 19 시대를 살아가는 우리에게도 중요한 자산이 될 것 같다.”

조선시대사 전공자인 신병주(59) 건국대 사학과 교수는 ‘조선왕조실록’부터 개인 문집까지 여러 자료를 파헤쳐 최근 ‘우리 역사속 전염병’을 펴냈다. 조선 500년의 역사 속에서 민초들은 어떻게 전염병을 극복해 나갔는가? 또한 반면교사(反面敎師)로 삼아야 할 조선 왕들의 소통·탕평 리더십에 대해 들었다.

◇실록에 전염병 관련 2000여 건 이상 기록=“ (조선시대보다) 지금이 훨씬 더 과학적인 상황으로 바뀌었지만 전염병에 대응하는 패턴은 놀랍게도 닮아있습니다. 제가 역사속 전염병을 살펴보고 책을 쓴 까닭도 그런 걸 통해서 우리의 시대를 되돌아보면 우리가 어떤 방식으로 전염병에 대처를 하면 좋을까 아이디어를 생각해볼 수 있고, 또 한편으로는 선조들도 힘든 상황을 잘 극복했는데 우리도 이것(코로나)을 정말 극복해 나갈 수 있다는 자신감과 믿음을 담고자 했습니다.”

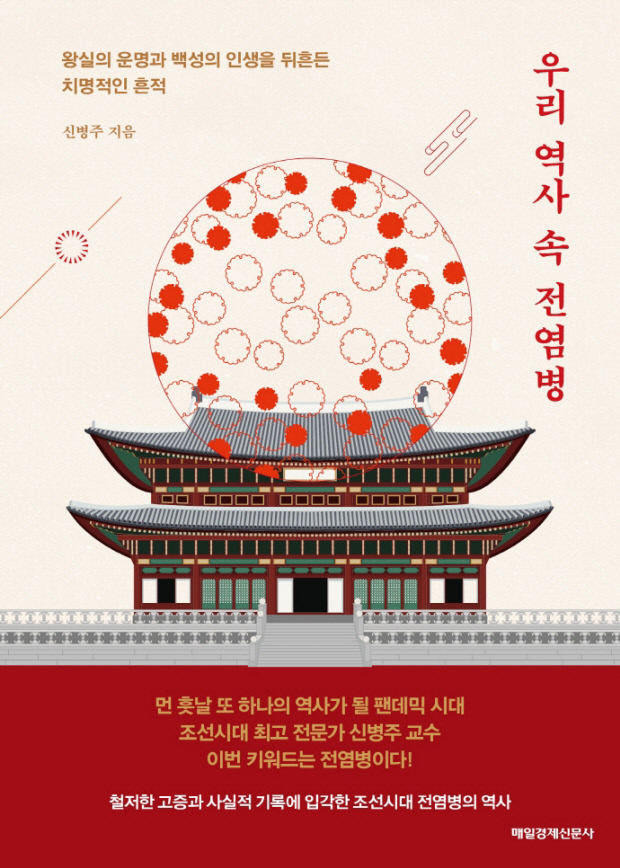

신병주 교수는 지난 2020년부터 시작된 ‘코로나 19’ 유행 속에서 조선시대 전염병의 역사를 살펴볼 수 있는 ‘겨를’을 얻었다. 조선시대 만연했던 천연두, 홍역 등 전염병과 관련된 칼럼을 쓰면서 ‘조선왕조실록’이나 ‘승정원일기’, 개인 일기·문집 등에도 전염병에 대한 기록이 생각보다 많다는 것을 알게 됐다. 그리고 2021년 겨울방학 동안 집필에 매달려 조선시대 역사 기록을 바탕으로 전염병의 유행과 대응 방안을 정리한 ‘우리 역사 속 전염병’(매경출판)을 지난 4월 펴냈다.

“늙은이들의 말로는 이런 상황은 태어난 뒤로 보거나 들어본 적이 없는 것으로서 참혹한 죽음이 임진년(임진왜란)의 병화(兵禍)보다도 더하다고 하였다.”(‘조선왕조실록’ 1671년 2월 29일자) 임진왜란이 끝난 지 70여년이 지난 현종 12년에 팔도를 휩쓸고 간 전염병으로 백성들이 전쟁보다 더한 큰 피해를 입었음을 알 수 있다. 실록에 기록된 전염병 관련 기록은 2000여건 이상. 전염병 종류도 홍역과 학질, 염병, 호열자(虎列刺·콜레라) 등 60여종에 달한다.

전염병이 창궐하면 조선 정부는 어떻게 대응했을까? 의학지식이 지금보다 훨씬 못하고 치료제나 백신이 없었던 당시 상황에서도 현재와 유사하게 대응했다. 격리와 의료인 양성, 전염병 발생지역에 대한 국가적 지원, 전염병 비상 대책회의 등이 그때도 실행됐다고 한다.

“사실 조선시대는 지금보다 전염병이 더 유행을 했죠. 전염병 환자들에 대한 대책은 오늘날과도 너무 비슷한 상황이 발생해요. 대표적으로 조선시대에 빈민들을 구제하는 기관으로 동대문과 서대문 밖에 ‘활인서’(活人署)를 두었는데 격리시설로 활용이 되는 거예요. 의학적인 처방을 위해서 관련 서적들을 간행해요. ‘동의보감’ 저자로 잘 알려져 있는 허준이 ‘신찬 벽온방’을, 다산 정약용이 자식을 전염병으로 잃고 ‘마과회통’을 썼습니다. 세종 같은 왕은 전염병이 유행할 때 시신만을 전담해서 잘 묻어주는 ‘매골승’(埋骨僧)을 두기도 했습니다. 전염병 걸린 지역 백성들의 세금을 탕감해주고, 요즘의 재난지원금에 해당하는 곡식 지원 프로그램도 있었습니다. ”

◇언어에도 전염병 흔적 남아있어=전염병에 관한 기록은 실록외에도 오희문의 ‘쇄미록’, 이문건의 ‘양아록’같은 개인 일기와 초상화에서도 찾아볼 수 있다. 조선시대 관리들의 모습을 그린 초상화를 보면 22명 가운데 5명이 천연두를 앓은 흔적이 남아있다. 다산 정약용이 홍역 치료법을 정리한 ‘마과회통’을 저술한 것도 6남 3녀 가운데 4남2녀를 전염병과 악성 종기로 잃은 아픔이 바탕에 깔려 있다.

조선시대 전염병 유행은 수많은 백성들의 희생 속에서 ‘의학의 발전을 가져오는 중요한 계기’가 되기도 했지만 병자호란 종식 등 역사적 사건의 중요한 동인으로 작용하기도 했다. 왕 역시 전염병 유행을 피할 수 없었다. 숙종은 두창(천연두)과 악연을 가졌다. 1680년 왕비인 인경왕후가 두창 발병후 8일만에 승하했고, 숙종도 3년후 두창에 걸렸다. 1699년에 왕세자인 아들(경종)이, 1711년에 연잉군(훗날 영조)이 두창을 앓았다.

‘홍역을 치르다’, ‘학을 떼다’, ‘염병할 놈’…. 우리말에 남아있는 전염병의 흔적이다. 조선시대에 왕이건 평민이건 누구도 피해갈 수 없었던 홍역(紅疫)과 학질(말라리아), 염병(染病·장티푸스)과 연관된 말들이 수백 년이 지난 현재까지도 일상에서 쓰이고 있는 것이다.

우리가 수 백 년전 조선시대 전염병의 역사와 대응책에서 배울 수 있는 것은 무엇일까? 신 교수는 신간 ‘우리 역사 속 전염병’을 통해 “코로나 극복을 위한 다양한 방안들이 제시되고 있는 현재에도 선조들이 보여준 전염병 극복의 역사를 반면교사(反面敎師·다른 사람이나 사물의 부정적인 측면에서 가르침을 얻는다는 의미)로 삼을 필요가 있다”고 강조한다.

◇대중들에게 역사를 쉽게 전달하기 위해 노력=신 교수는 KBS 교양프로그램 ‘역사저널 그날’, JTBC ‘차이나는 클라스-질문 있습니다’ 등 방송 매체 출연과 함께 활발한 저술, 강연 활동을 통해 딱딱하고 어렵게 여겨지는 역사를 쉽고, 재미있게 대중들에게 전달해오고 있다.

“역사학자들이 연구 성과를 좀 더 쉽고, 정확하게 대중에게 전달하는 그런 작업을 해야 합니다. 크게 보면 좀 더 많은 사람들이 역사의 의미라든가, 또 역사를 통해서 즐거움을 누릴 수 있는 그런 데에 조금이라도 기여를 할 수 있다는 생각에서 방송 등 여러 가지 활동을 하고 있습니다.”

조선시대사를 전공한 신 교수는 다양한 조선시대의 사건과 인물들을 엮어 책으로 펴냈다. ‘왕으로 산다는 것’과 ‘왕비로 산다는 것’, ‘참모로 산다는 것’ 등 ‘산다는 것’ 시리즈는 왕과 왕비, 참모를 통해 조선 500년의 역사를 새로운 관점에서 보여준다. 현재 서울시 대표 소통포털 ‘내 손안에 서울’(https://mediahub.seoul.go.kr)에 ‘사심(史心) 가득한 역사이야기’라는 제목으로 흥미로운 서울의 역사에 관한 칼럼을 연재하고 있다.

수백년 전 역사가 중요한 이유는 무엇일까? 신 교수는 ‘조선평전’ 책머리에서 ‘역사가 우리의 삶에 안겨주는 가장 큰 의미’에 대해 “나는 역사를 통해 오늘의 삶을 진단하고 미래를 그려보는 ‘온고지신’(溫故知新), ‘법고창신’(法古創新)의 정신을 새겨보는 것이라 생각한다”고 말한다. 그리고 조선의 역사를 강의하고 책으로 펴내면서 갖는 원칙으로 ‘현재성’과 ‘현장성’을 강조한다. 조선의 역사를 ‘현재성’과 ‘현장성’의 관점에서 체계적으로 전해주려 시도해오고 있다.

특히 신 교수의 저서를 읽다보면 글 속에 개인적 경험담이나 주관적 논평이 전혀 없는 점이 눈에 띈다. 객관적 문체 속에 글 내용 또한 군더더기가 없다. ‘술이부작’(述而不作·있는 그대로 기술할 뿐 새로 지어내지 않는다)이라는 원칙을 세우고 원재료(사료)만 가지고 엄격하게 글을 쓴다.

신 교수는 강의나 강연에서도 마찬가지 원칙을 견지한다. 건국대에서 수강신청이 힘들 정도로 학생들 사이에서 꼭 듣고 싶은 명강의로 손꼽히며, 2018년 국가공무원 인재개발원에서 최고 베스트 강사상을 받았다.

신 교수는 인터뷰를 마무리하며 ‘역사를 알면 삶이 풍요로워 진다’며 다양한 역사 이야기들을 현장에서 만나볼 것을 권했다. 같은 장소를 가도 언제, 어떤 상황에서, 누구와 가느냐에 따라 다르게 보이는데, 결과적으로 현장답사를 통해서 계속 축적이 된다고 말한다.

“ 우리가 스토리를 알고 현장을 찾으면 역사는 삶을 풍요롭게 해줍니다. 또 학문으로 역사를 가까이 하면 삶의 미래가 보일 수 있습니다. (역사는) 과거에서 어떤 행적을 통해서 우리가 좀 더 나은 미래를 만들어 가는데도 일조를 할 수 있지 않을까 생각을 합니다.”

/글=송기동 기자 song@kwangju.co.kr

/사진=최현배 기자 choi@kwangju.co.kr

조선시대사 전공자인 신병주(59) 건국대 사학과 교수는 ‘조선왕조실록’부터 개인 문집까지 여러 자료를 파헤쳐 최근 ‘우리 역사속 전염병’을 펴냈다. 조선 500년의 역사 속에서 민초들은 어떻게 전염병을 극복해 나갔는가? 또한 반면교사(反面敎師)로 삼아야 할 조선 왕들의 소통·탕평 리더십에 대해 들었다.

|

“늙은이들의 말로는 이런 상황은 태어난 뒤로 보거나 들어본 적이 없는 것으로서 참혹한 죽음이 임진년(임진왜란)의 병화(兵禍)보다도 더하다고 하였다.”(‘조선왕조실록’ 1671년 2월 29일자) 임진왜란이 끝난 지 70여년이 지난 현종 12년에 팔도를 휩쓸고 간 전염병으로 백성들이 전쟁보다 더한 큰 피해를 입었음을 알 수 있다. 실록에 기록된 전염병 관련 기록은 2000여건 이상. 전염병 종류도 홍역과 학질, 염병, 호열자(虎列刺·콜레라) 등 60여종에 달한다.

전염병이 창궐하면 조선 정부는 어떻게 대응했을까? 의학지식이 지금보다 훨씬 못하고 치료제나 백신이 없었던 당시 상황에서도 현재와 유사하게 대응했다. 격리와 의료인 양성, 전염병 발생지역에 대한 국가적 지원, 전염병 비상 대책회의 등이 그때도 실행됐다고 한다.

“사실 조선시대는 지금보다 전염병이 더 유행을 했죠. 전염병 환자들에 대한 대책은 오늘날과도 너무 비슷한 상황이 발생해요. 대표적으로 조선시대에 빈민들을 구제하는 기관으로 동대문과 서대문 밖에 ‘활인서’(活人署)를 두었는데 격리시설로 활용이 되는 거예요. 의학적인 처방을 위해서 관련 서적들을 간행해요. ‘동의보감’ 저자로 잘 알려져 있는 허준이 ‘신찬 벽온방’을, 다산 정약용이 자식을 전염병으로 잃고 ‘마과회통’을 썼습니다. 세종 같은 왕은 전염병이 유행할 때 시신만을 전담해서 잘 묻어주는 ‘매골승’(埋骨僧)을 두기도 했습니다. 전염병 걸린 지역 백성들의 세금을 탕감해주고, 요즘의 재난지원금에 해당하는 곡식 지원 프로그램도 있었습니다. ”

신병주 교수는 책을 내고 강의를 하면서 조선의 역사를 ‘현재성’과 ‘현장성’의 관점에서 체계적으로 전해주려 시도해왔다. 학생들과 떠난 답사여행에서 설명하고 있는 신 교수. |

조선시대 전염병 유행은 수많은 백성들의 희생 속에서 ‘의학의 발전을 가져오는 중요한 계기’가 되기도 했지만 병자호란 종식 등 역사적 사건의 중요한 동인으로 작용하기도 했다. 왕 역시 전염병 유행을 피할 수 없었다. 숙종은 두창(천연두)과 악연을 가졌다. 1680년 왕비인 인경왕후가 두창 발병후 8일만에 승하했고, 숙종도 3년후 두창에 걸렸다. 1699년에 왕세자인 아들(경종)이, 1711년에 연잉군(훗날 영조)이 두창을 앓았다.

‘홍역을 치르다’, ‘학을 떼다’, ‘염병할 놈’…. 우리말에 남아있는 전염병의 흔적이다. 조선시대에 왕이건 평민이건 누구도 피해갈 수 없었던 홍역(紅疫)과 학질(말라리아), 염병(染病·장티푸스)과 연관된 말들이 수백 년이 지난 현재까지도 일상에서 쓰이고 있는 것이다.

우리가 수 백 년전 조선시대 전염병의 역사와 대응책에서 배울 수 있는 것은 무엇일까? 신 교수는 신간 ‘우리 역사 속 전염병’을 통해 “코로나 극복을 위한 다양한 방안들이 제시되고 있는 현재에도 선조들이 보여준 전염병 극복의 역사를 반면교사(反面敎師·다른 사람이나 사물의 부정적인 측면에서 가르침을 얻는다는 의미)로 삼을 필요가 있다”고 강조한다.

광주일보 ‘’리더스 아카데미’에서 ’조선 왕의 리더십’을 주제로 강연하고 있는 신병주 교수(2020년 10월). |

“역사학자들이 연구 성과를 좀 더 쉽고, 정확하게 대중에게 전달하는 그런 작업을 해야 합니다. 크게 보면 좀 더 많은 사람들이 역사의 의미라든가, 또 역사를 통해서 즐거움을 누릴 수 있는 그런 데에 조금이라도 기여를 할 수 있다는 생각에서 방송 등 여러 가지 활동을 하고 있습니다.”

조선시대사를 전공한 신 교수는 다양한 조선시대의 사건과 인물들을 엮어 책으로 펴냈다. ‘왕으로 산다는 것’과 ‘왕비로 산다는 것’, ‘참모로 산다는 것’ 등 ‘산다는 것’ 시리즈는 왕과 왕비, 참모를 통해 조선 500년의 역사를 새로운 관점에서 보여준다. 현재 서울시 대표 소통포털 ‘내 손안에 서울’(https://mediahub.seoul.go.kr)에 ‘사심(史心) 가득한 역사이야기’라는 제목으로 흥미로운 서울의 역사에 관한 칼럼을 연재하고 있다.

수백년 전 역사가 중요한 이유는 무엇일까? 신 교수는 ‘조선평전’ 책머리에서 ‘역사가 우리의 삶에 안겨주는 가장 큰 의미’에 대해 “나는 역사를 통해 오늘의 삶을 진단하고 미래를 그려보는 ‘온고지신’(溫故知新), ‘법고창신’(法古創新)의 정신을 새겨보는 것이라 생각한다”고 말한다. 그리고 조선의 역사를 강의하고 책으로 펴내면서 갖는 원칙으로 ‘현재성’과 ‘현장성’을 강조한다. 조선의 역사를 ‘현재성’과 ‘현장성’의 관점에서 체계적으로 전해주려 시도해오고 있다.

특히 신 교수의 저서를 읽다보면 글 속에 개인적 경험담이나 주관적 논평이 전혀 없는 점이 눈에 띈다. 객관적 문체 속에 글 내용 또한 군더더기가 없다. ‘술이부작’(述而不作·있는 그대로 기술할 뿐 새로 지어내지 않는다)이라는 원칙을 세우고 원재료(사료)만 가지고 엄격하게 글을 쓴다.

신 교수는 강의나 강연에서도 마찬가지 원칙을 견지한다. 건국대에서 수강신청이 힘들 정도로 학생들 사이에서 꼭 듣고 싶은 명강의로 손꼽히며, 2018년 국가공무원 인재개발원에서 최고 베스트 강사상을 받았다.

신 교수는 인터뷰를 마무리하며 ‘역사를 알면 삶이 풍요로워 진다’며 다양한 역사 이야기들을 현장에서 만나볼 것을 권했다. 같은 장소를 가도 언제, 어떤 상황에서, 누구와 가느냐에 따라 다르게 보이는데, 결과적으로 현장답사를 통해서 계속 축적이 된다고 말한다.

“ 우리가 스토리를 알고 현장을 찾으면 역사는 삶을 풍요롭게 해줍니다. 또 학문으로 역사를 가까이 하면 삶의 미래가 보일 수 있습니다. (역사는) 과거에서 어떤 행적을 통해서 우리가 좀 더 나은 미래를 만들어 가는데도 일조를 할 수 있지 않을까 생각을 합니다.”

/글=송기동 기자 song@kwangju.co.kr

/사진=최현배 기자 choi@kwangju.co.kr