[동양미술 이삭줍기] 동양미술이라는 밭에서 주워 담은 알곡들

[박성천 기자가 추천하는 책] 김찬호 지음

|

저명한 미술사가 곰브리치는 ‘서양미술사’에서 “미술이란 사실상 존재하지 않는다. 다만 미술가들이 있을 뿐이다”라고 말했다. 미술은 미의 문제가 아니라 개성의 문제라는 사실을 전제한다. 특정 시대의 역사와 문화가 투영돼 있다는 의미이기도 하다.

한국미술은 선사시대부터 오늘에 이르기까지 수천 년의 역사를 이어왔다. 기나긴 시간 속에서 예술은 토속문화와 외래문화의 융합, 변화를 거쳐 오늘에 이르렀다. 한국선사시대부터 삼국시대, 통일신라, 고려, 조선, 근대, 현대라는 시기를 지나온 것이다.

비단 우리나라만 변화를 겪은 것은 아니다. 중국과 일본, 인도 등 동양의 나라도 저마다 역사 속에서 주변국과 교류 등을 통해 변모를 거듭했다. ‘미술이 세상을 보는 창’이라는 말은 이러한 사실과 무관치 않다.

우리나라를 비롯해, 중국, 일본, 인도의 미술 이야기를 담은 책이 출간됐다. 경희대 교육대학원 김찬호 교수가 펴낸 ‘동양미술 이삭줍기’에는 동양 미술사조와 화가 이야기가 녹아 있다. 저자는 동양미학을 전공한 후 성균관대에서 ‘다산 정약용 서화미학사상 연구’로 박사학위를 받았다. 동·서양 미술에 인문학을 담아내는 작가이자 평론가로도 활동하고 있다.

이번 책은 동양미술의 시기별 특징을 담고 있다. 각 나라의 시대적 의미는 물론 작가의 예술관, 작품에 드러난 창조성 등을 알기 쉽게 제시했다. 한마디로 “동양미술이라는 밭에서 일찍이 수습하지 못했거나 그냥 지나쳤던 알곡들을 한 소쿠리에 담아” 낸 것이다.

저자는 한국미술의 시원인 선사시대를 ‘생명의 노래’라고 본다. 우리나라에 사람이 살기 시작한 것은 구석기시대부터다. 신석기대, 청동기시대를 거치며 집단의 토대를 이루었는데, 당시 사람들은 자연숭배신앙을 견지했다. 하늘 신과 땅 주술자를 연결하는 매개의 의미가 깃든 ‘농경문 청동기’, 한국미의 원형과 시원인 ‘반구대 암각화’, 생활방식과 미적 감각이 투영된 ‘빗살무늬토기’가 대표적이다.

고구려인들의 용맹과 기상이 반영된 ‘행렬도’, 내세와 삶의 흔적이 담긴 ‘수렵도’ 등은 당대 역사와 문화, 종교, 심미의식을 드러낸다. 지난 1946년 신라 무덤에서 발굴된 청동 그릇에는 ‘광개토대왕호우명’이라는 글자가 새겨져 있다. 이 호우명은 고구려 광개토대왕비문의 서체와 동일하다고 한다.

저자는 백제 미술은 검소하되 누추하지 않다고 설명한다. 정치적인 격변과 수도 천도 시기 등과 맞물린 영향 때문이다. “백제 미술의 특징은 부드럽고 모나지 않으며 자연미가 넘치고 세련되었다. 이러한 특색은 5세기부터 7세기 중엽까지의 고분벽화·불상·와당·공예품·탑 등의 미술 전반에 걸쳐 볼 수 있다.”

철학적 사유가 담긴 ‘금동대향로’, 백제 서예의 진면목을 보여주는 ‘무령왕릉지석’ 등은 백제 위상을 짐작할 수 있는 유물이다.

신라는 고구려, 백제, 중국의 남조 문화와 접촉하면서 화려하면서 다양한 문화를 이룩했다. 정교하고 섬세한 아름다움이 특징인 ‘금동미륵보살반가상’, 구름 위로 날아오르는 기상과 역동성을 표현한 ‘천마도’, 화려하고 아름답다고 평가받는 황남대총 출토 ‘금관’ 등은 이 시대를 대표한다.

저자는 중국미술은 고대의 웅장한 건물과 유적에서만 국한되지 않는다고 설명한다. 보이지 않는 정신적 유산이 투영돼 있다는 의미다. 유가, 불교, 도가 사상은 중국 문화와 예술 핵심이며 선진시기부터 오늘에 이르는 중국 미술의 자양분이 됐다는 것이다.

일본은 외래 문물을 적극적으로 수용하면서 개성적인 문화를 형성했다. 평화를 구하는 시기인 헤이안시대와 무로마치시대는 일본적 형식화가 두드러진다. 이와 달리 권력체계가 불안정한 시대인 아스카와 나라 그리고 패전 후에는 개방적 외향이 짙은 미술 양식이 출현했다고 본다.

마지막으로 인도미술은 인도, 파키스탄, 방글라데시를 포괄한다. 인도인들의 생활감정은 종교적인 현상과 유기적인 관계를 형성하는데 불교미술, 자이나교미술, 힌두교미술, 이슬람교미술에 깃든 조각과 회화 등이 그러한 예다.

<인문과교양·2만5000원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

한국미술은 선사시대부터 오늘에 이르기까지 수천 년의 역사를 이어왔다. 기나긴 시간 속에서 예술은 토속문화와 외래문화의 융합, 변화를 거쳐 오늘에 이르렀다. 한국선사시대부터 삼국시대, 통일신라, 고려, 조선, 근대, 현대라는 시기를 지나온 것이다.

석굴암 석가여래좌상 (국보 제24호) |

저자는 한국미술의 시원인 선사시대를 ‘생명의 노래’라고 본다. 우리나라에 사람이 살기 시작한 것은 구석기시대부터다. 신석기대, 청동기시대를 거치며 집단의 토대를 이루었는데, 당시 사람들은 자연숭배신앙을 견지했다. 하늘 신과 땅 주술자를 연결하는 매개의 의미가 깃든 ‘농경문 청동기’, 한국미의 원형과 시원인 ‘반구대 암각화’, 생활방식과 미적 감각이 투영된 ‘빗살무늬토기’가 대표적이다.

고구려인들의 용맹과 기상이 반영된 ‘행렬도’, 내세와 삶의 흔적이 담긴 ‘수렵도’ 등은 당대 역사와 문화, 종교, 심미의식을 드러낸다. 지난 1946년 신라 무덤에서 발굴된 청동 그릇에는 ‘광개토대왕호우명’이라는 글자가 새겨져 있다. 이 호우명은 고구려 광개토대왕비문의 서체와 동일하다고 한다.

정선 작 ‘금강전도’(국보 제 217호) |

철학적 사유가 담긴 ‘금동대향로’, 백제 서예의 진면목을 보여주는 ‘무령왕릉지석’ 등은 백제 위상을 짐작할 수 있는 유물이다.

신라는 고구려, 백제, 중국의 남조 문화와 접촉하면서 화려하면서 다양한 문화를 이룩했다. 정교하고 섬세한 아름다움이 특징인 ‘금동미륵보살반가상’, 구름 위로 날아오르는 기상과 역동성을 표현한 ‘천마도’, 화려하고 아름답다고 평가받는 황남대총 출토 ‘금관’ 등은 이 시대를 대표한다.

저자는 중국미술은 고대의 웅장한 건물과 유적에서만 국한되지 않는다고 설명한다. 보이지 않는 정신적 유산이 투영돼 있다는 의미다. 유가, 불교, 도가 사상은 중국 문화와 예술 핵심이며 선진시기부터 오늘에 이르는 중국 미술의 자양분이 됐다는 것이다.

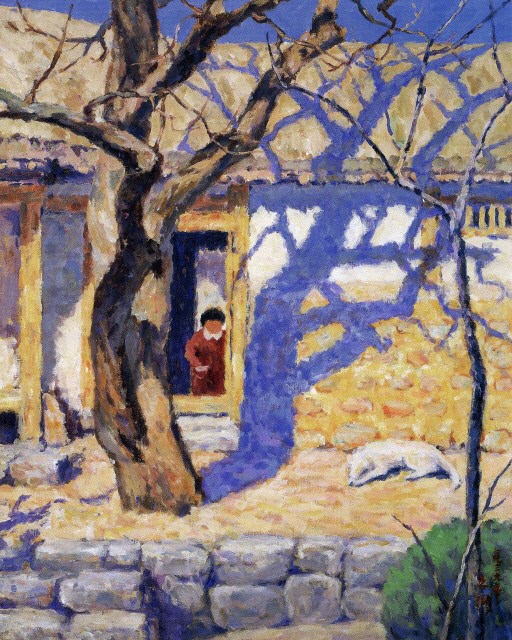

오지호 작 ‘남향집’ |

마지막으로 인도미술은 인도, 파키스탄, 방글라데시를 포괄한다. 인도인들의 생활감정은 종교적인 현상과 유기적인 관계를 형성하는데 불교미술, 자이나교미술, 힌두교미술, 이슬람교미술에 깃든 조각과 회화 등이 그러한 예다.

<인문과교양·2만5000원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr