호구의 사회학, 사람들은 왜 착한 사람을 이용하고 뒤통수를 칠까

석중휘 지음

|

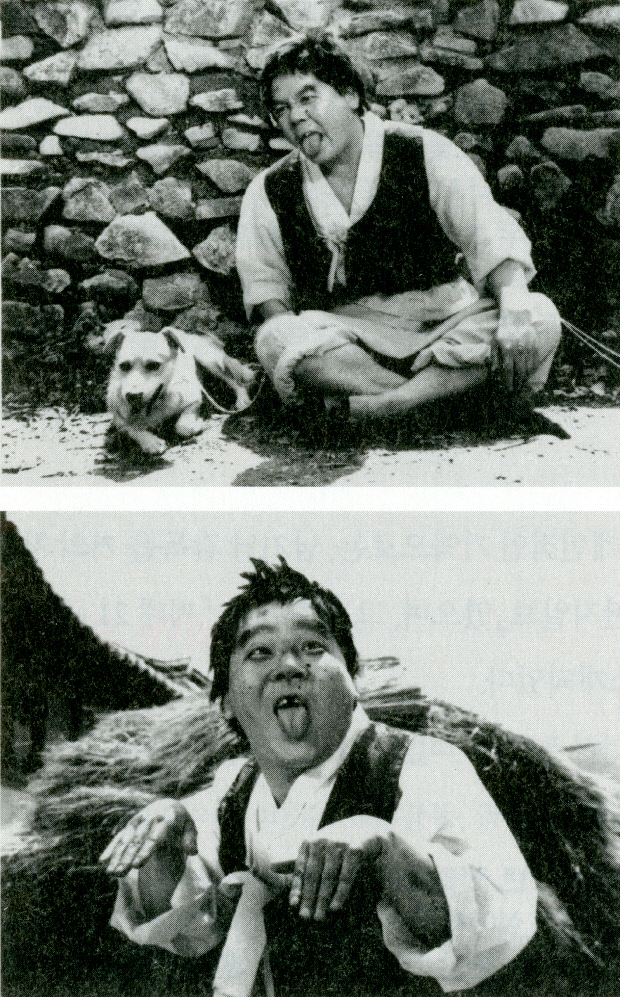

B급영화로 치부됐던 영화 ‘영구와 땡칠이’(와) 남성 중심 예능에 균열을 일으켰던 ‘개그콘서트’의 ‘분장실의 강선생님’. <퍼시픽 도도 제공> |

저자는 디자이너이면서 교수로, 회사 대표로 살아오면서 종종 호구라 불렸다 한다. 홍익대 시각디자인 박사과정을 수료하고 디자이너로서의 삶을 살았고, 그 업으로 대학에서 학생들을 가르친다. 오랜 시간 디자인 바닥을 누비며 느꼈던 무언가가 바로 호구에 대한 부분이다. ‘갑과 을은 분명히 존재하며, 착하고 일 잘하고, 거절하지 못하는 성향을 가졌다면 종종 ‘호구’로 취급을 받는다는 것이다.

|

그러나 데카르트의 추론을 통해 보자면 호구는 좋은 사람이다. 흔히 자기계발서에 나오는 ‘배려’를 일상에서 실천하는 이들이다. 그런데 왜 사람들은 착한 사람을 이용하고 뒤통수를 치는 것일까? 저자는 호구라는 타이틀을 벗어나기 위해 애쓰는 이들에게 부정적인 이미지를 덧씌워서는 안 된다고 강조한다. 그보다 이면에 숨은 심리를 파악해 세상의 한 축을 이어나가는 ‘줄’로 인식하자는 견해다.

또한 기호(記號)와 기호(嗜好) 사이의 간극을 알면 세상을 보는 선(線)이 달라진다고 본다. 사람들는 저마다의 교육과 경험을 토대로 ‘선’의 높낮이를 재며, 상대를 재단한다. 기호와 기호 사이의 숨은 뜻을 분별하려는 노력을 한다. 그러나 창작이라는 범주에선, 더욱이 저자가 몸담고 있는 디자인 범위에선 ‘눈 가리고 아웅하는 식’의 행태가 행해진다.

포스트모더니즘 바람이 불던 시절이 있었다. 그에 앞서 모더니즘이 불고 자유를 추구했지만 그것이 온전한 의미가 되지 못했다. 누군가의 반항이 시작됐고 포스트모더니즘이 급속히 생활 속으로 들어왔다. 진실은 흔들렸으며 B급 문화가 붐을 이루는 계기가 됐다.

홍콩 영화로부터 시작됐는데, 장국영은 초콜릿 광고로, 주윤발은 음료수 광고를 매개로 만났다. 사람들은 즐기면서도 인정하지는 않았다. 선진국의 바람이 아니었던 게 큰 이유인데 ‘B급’을 즐기면서도 ‘A급’을 원했다.

저자는 어린이들에게 인기있던 ‘영구와 땡칠이’를 연출한, ‘B급’이라고 치부됐던 남기남 감독에게도 이중 잣대가 씌어졌다고 본다. 사람들은 자신들은 ‘A급’이 될 수 있다고 스스로를 보면서 말이다.

그러면서 그는 이렇게 말한다. “‘호구의 사회학’은 어쩌면 내 스스로에 대한 고백서라고 말할 수 있을까? 어찌되었든 나 역시도, 다자인의 선을 살았던 그런 부류의 호구였으니까 말이다.” <퍼시픽 도도·1만8000원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr