우리가 몰랐던 ‘분변’…그 은밀한 주제를 파고 들다

[박성천 기자가 추천하는 책]

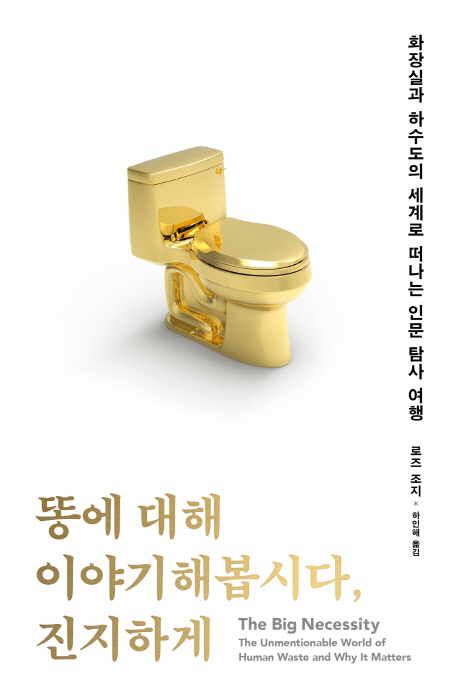

똥에 대해 이야기해 봅시다, 진지하게

로즈 조지 지음, 하인해 옮김

똥에 대해 이야기해 봅시다, 진지하게

로즈 조지 지음, 하인해 옮김

배변은 인간의 가장 기본적인 신체 기능과 직결된 행위로 다양한 삶의 영역과 연관돼 있다. |

|

다음은 무엇을 말하는 것일까? 닫힌 문에서 행해지며 말하기 거북스럽다. 완곡하게 표현해야 하며 대부분의 사람들은 하루에 한 번 이것을 한다. 바로 배변이다. 점잖은 표현이지만 좀더 직설적으로 말하면 똥과 오줌을 누는 일이다.

일반적으로 배변에 대한 언급은 터부시된다. 일상적이고 기본적인 활동임에도 드러내기 쉽지 않다. 그러나 인간의 삶 대부분의 영역에서 분변은 밀접한 관계를 맺고 있다.

저자는 배변을 인간의 어떤 본성보다 흥미롭고 중요한 연구 대상으로 본다. 책을 쓰기 위해 다양한 분야의 자료를 섭렵하고 세계의 도시를 방문해 위생 현장에 있는 사람들을 만나고 실무를 확인했다.

프로이트는 분변학이 필요한 학문이라고 역설했으며 작가인 안톤 체호프는 러시아 사할린 섬의 비참한 위상 상태를 기록했다. 노벨상 수상 작가인 영국의 러디어드 키플링은 하수도에 관심을 가진 나머지 틈틈이 배수관에 대해 공부를 했다.

사실 현대의 도시를 정의하는 핵심 항목 중 하나는 ‘하수 체계가 갖추어진 도시’다. 인간과 배설물 간의 접촉을 효과적으로 차단한 ‘위생도시’가 현대적 도시로 인정받는다. 분변에 대한 태도는 문명의 척도이자 한 사회가 인간을 어떻게 바라보고 있는지 보여주는 지표다.

영국의 지리학자 이사벨라 버드 비숍은 1894년 서울을 방문한 뒤 이런 기록을 남겼다. “한양은 세계에서 베이징 다음으로 가장 더러운 도시다. 거리에는 사람의 분변과 지독한 악취로 가득하다.” 20세기 초까지만 해도 서울 시내는 궁궐을 제외한 사대문 주변이 똥밭이었다. 1970년대 중반까지도 우리의 하수도 보급률은 30~50%에 그쳤고 80년대 들어 하수 설비가 갖춰졌다.

현재 세계 약 20억 명은 최소한의 위생시설조차 이용하지 못하고 있으며, 15초마다 어린이 한 명이 설사병으로 죽는다. 선진국에서는 대수롭지 않은 질병이 위생이 열악한 지역에서는 매년 약 220만 명의 목숨을 잃게 하는 요인이다.

게리 루브쿤 하버드대 유전학 교수는 화장실이야말로 수명을 늘리는 절대적 요인이라고 강조한다. 빈민국 주민들이 깨끗한 화장실만 사용해도 평균 수명이 20년 늘어날 것으로 예상한다.

이처럼 사회심리적으로 중요한 주제인 똥, 이것과 연관된 공중화장실, 수세식 변기는 그 자체로 흥미롭고 이채롭다. 그러나 21세기 현재에도 공중화장실 구조는 대체로 플라스틱 재질 칸막이 하나로만 이루어진 실정이다. ‘청각 사생활’까지 완전히 보호하는 칸막이가 없는데, 그만큼 ‘보이지 않으면 들리지 않는다’는 가정(사회적 약속)을 바탕으로 한다.

그럼에도 화장실은 인류 최고의 발명품 가운데 하나로 꼽힌다. ‘포커스’지가 조사한 결과에 따르면 수세식 변기는 역대 최고의 발명품 1위에 뽑혔다. 상수도만큼 하수도가 중요하다는 의미다.

저자는 선진국을 포함한 전 세계 하수의 90%가 제대로 정화되지 않은 채 바다와 강으로 흘러간다고 본다. 미국, 캐나다, 영국 등에서도 우천 시에 미처리 하수를 호수나 바다로 흘려보낸다는 것이다.

책을 읽다보면 저자의 관점과 주장에 자연스레 고개를 끄덕이게 된다. “인간의 가장 기본적인 신체 기능과 그 기능을 다루는 방식은 모든 곳에 흔적을 남긴다. 그 흔적들은 하수도와 도시의 관계처럼 인간의 삶과 밀접한 관계를 맺는다. 우리의 발밑과 같이 눈에 잘 띄지 않는 곳에 있더라도, 그것은 분명히 존재한다.”

<카라칼·1만6800원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr