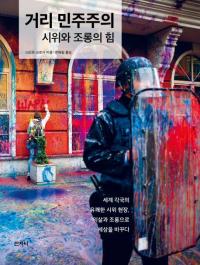

익살과 조롱의 시위, 세상을 바꾸다

거리 민주주의

스티브 크로셔 지음

문혜림 옮김

스티브 크로셔 지음

문혜림 옮김

|

‘사람을 타락시키는 것은 권력이 아니라 두려움이다. 권력을 상실할지 모른다는 두려움은 권력을 행사하는 사람을 타락시키고, 권력의 응징에 대한 두려움은 권력에 복종하는 사람을 타락시킨다.’ (아웅산 수지)

지난해 11월 광주 5·18민주광장에서는 촛불집회 참가자들이 횃불을 들고 80년 5·18 당시 민주화성회를 재현했다. 현장에는 ‘박근혜 체포하라’ ‘우리가 주인이다’라는 문구가 적힌 대형 걸개그림도 걸렸다.

촛불집회는 시민들의 자발적 참여와 열정의 산물이었다. 다른 무엇보다 ‘창의성’이 발현되었다는 것이 이를 바라본 이들의 공통된 견해였다. 각양각색의 퍼포먼스와 자유발언, 이색적인 문구가 등장해 이목을 집중시켰다. 특히 적폐청산 세력으로 지목된 이들이 수갑을 찬 채 하옥된 장면은 눈에 띄는 퍼포먼스였다.

국제앰네스티 사무국장인 스티브 크로셔가 펴낸 ‘거리 민주주의’는 세계 각국의 시위현장을 조명한다. “시위와 조롱의 힘”이라는 부제가 말해주듯 책은 창의성이 빚어낸 이색적인 순간들이 담겨 있다. 스티브 크로셔는 1986년 독립언론 ‘인디펜던트’ 창간에 참여해 동유럽혁명과 소비에트 붕괴, 발칸 전쟁 등에 관해 보도한 언론인이기도 하다.

책은 중국에서부터 미국, 유럽, 중동에 이르기까지 세계 전역에서 일어난 다양한 시위 현장을 소개한다. 특히 시위 현장의 모습을 담은 79개 사진은 ‘변화를 위한 창의적인 행동’을 생생하게 보여준다. 언론인으로 활동한 저자의 경험은 시위 정황을 차분히 정리하면서도 경직되지 않도록 녹여낸다.

“우리는 종종 시위가 타당하지만, 창의력이 부족한 채 실행되는 것을 보게 된다. 오직 예술과 창의적 행동만이 독재정권의 억압적 권력을 해소할 수 있다. 예술과 창의적 행위는 효율적이고, 인간적이며, 지적이다.”

추천자를 쓴 예술가 아이 웨이웨이는 저항과 시민불복종은 대중의 문제를 인식할 힘이 있는 개인들에게서 일어난다고 설명한다. 더불어 효과적인 시위의 표현은 오로지 창의적 표현밖에 없다고 강조한다.

2011년 6월 벨라루스에서는 수많은 시민들이 루카셴코 대통령에게 ‘박수갈채’를 보내기 위해 모였다. 그러나 이날 수십 명의 시민들이 연행되었다. 명목은 ‘거짓 충성’이었고, 당국은 조롱의 의미로 인식했다.

독재자들은 박수갈채를 열망한다. ‘우레와 같은 박수가 쏟아질 때’ 독재자는 카타르시스를 느낀다. 사담 후세인 때의 이라크나 현재의 북한에선 열광적인 박수를 치지 않으면 중범죄로 처벌받을 수 있다.

2014년 홍콩에서는 ‘우산혁명’ 시위가 있었다. 수만 명의 사람들이 행정장관을 직접 뽑게 해달라고 주장했다. 시위대들이 일제히 우산을 편 것은 최루 가스와 페퍼 스프레이를 막기 위해서였다.

지난해 5월 마케도니아(옛 유고슬라비아 공화국)에서는 ‘색깔혁명’이 벌어졌다. 정부가 새 박물관과 동상 건립에 무려 5억 유로를 들인데 대한 공분이었다. 당시 마케도니아 월 평균 임금은 350유로에 불과했다. 시민들은 색깔이 든 풍선을 던지며 만연된 부패와 수사 대상자 사면에 대한 반감을 드러냈다.

언론인이자 여성운동가인 이란의 매시 알리네자드는 2014년 이색적인 퍼포먼스를 펼쳤다. ‘나의 은밀한 자유’라는 페이스북 페이지를 개설해 히잡을 벗은 사진을 게재했다. 그녀는 “나의 어머니는 히잡을 쓰고 싶어 하신다. 하지만 나는 히잡을 쓰고 싶지 않다. 이란 정부는 이 두 가지 모두를 허용해야 한다”고 말했다. 〈산지니·1만9800원〉

/ 박성천기자 skypark@kwangju.co.kr

지난해 11월 광주 5·18민주광장에서는 촛불집회 참가자들이 횃불을 들고 80년 5·18 당시 민주화성회를 재현했다. 현장에는 ‘박근혜 체포하라’ ‘우리가 주인이다’라는 문구가 적힌 대형 걸개그림도 걸렸다.

국제앰네스티 사무국장인 스티브 크로셔가 펴낸 ‘거리 민주주의’는 세계 각국의 시위현장을 조명한다. “시위와 조롱의 힘”이라는 부제가 말해주듯 책은 창의성이 빚어낸 이색적인 순간들이 담겨 있다. 스티브 크로셔는 1986년 독립언론 ‘인디펜던트’ 창간에 참여해 동유럽혁명과 소비에트 붕괴, 발칸 전쟁 등에 관해 보도한 언론인이기도 하다.

“우리는 종종 시위가 타당하지만, 창의력이 부족한 채 실행되는 것을 보게 된다. 오직 예술과 창의적 행동만이 독재정권의 억압적 권력을 해소할 수 있다. 예술과 창의적 행위는 효율적이고, 인간적이며, 지적이다.”

추천자를 쓴 예술가 아이 웨이웨이는 저항과 시민불복종은 대중의 문제를 인식할 힘이 있는 개인들에게서 일어난다고 설명한다. 더불어 효과적인 시위의 표현은 오로지 창의적 표현밖에 없다고 강조한다.

2011년 6월 벨라루스에서는 수많은 시민들이 루카셴코 대통령에게 ‘박수갈채’를 보내기 위해 모였다. 그러나 이날 수십 명의 시민들이 연행되었다. 명목은 ‘거짓 충성’이었고, 당국은 조롱의 의미로 인식했다.

독재자들은 박수갈채를 열망한다. ‘우레와 같은 박수가 쏟아질 때’ 독재자는 카타르시스를 느낀다. 사담 후세인 때의 이라크나 현재의 북한에선 열광적인 박수를 치지 않으면 중범죄로 처벌받을 수 있다.

2014년 홍콩에서는 ‘우산혁명’ 시위가 있었다. 수만 명의 사람들이 행정장관을 직접 뽑게 해달라고 주장했다. 시위대들이 일제히 우산을 편 것은 최루 가스와 페퍼 스프레이를 막기 위해서였다.

지난해 5월 마케도니아(옛 유고슬라비아 공화국)에서는 ‘색깔혁명’이 벌어졌다. 정부가 새 박물관과 동상 건립에 무려 5억 유로를 들인데 대한 공분이었다. 당시 마케도니아 월 평균 임금은 350유로에 불과했다. 시민들은 색깔이 든 풍선을 던지며 만연된 부패와 수사 대상자 사면에 대한 반감을 드러냈다.

언론인이자 여성운동가인 이란의 매시 알리네자드는 2014년 이색적인 퍼포먼스를 펼쳤다. ‘나의 은밀한 자유’라는 페이스북 페이지를 개설해 히잡을 벗은 사진을 게재했다. 그녀는 “나의 어머니는 히잡을 쓰고 싶어 하신다. 하지만 나는 히잡을 쓰고 싶지 않다. 이란 정부는 이 두 가지 모두를 허용해야 한다”고 말했다. 〈산지니·1만9800원〉

/ 박성천기자 skypark@kwangju.co.kr