고치고 만들고 … 소비 대신 향유하는 ‘핸드메이드 라이프’

[‘모쪼록, 간결하게’ 펴낸 김혜형 작가의 시골살이]

20년차 출판편집자, 곡성 겸면으로 귀농

농사 짓고, 바느질하고, 글 쓰며 보내는 하루

스스로 만들고 덜 버리며 사는 삶 지향

목공 배워 오래된 가구 책장·협탁으로

“소비하는 것들에 대해 한번 생각해 봤으면”

20년차 출판편집자, 곡성 겸면으로 귀농

농사 짓고, 바느질하고, 글 쓰며 보내는 하루

스스로 만들고 덜 버리며 사는 삶 지향

목공 배워 오래된 가구 책장·협탁으로

“소비하는 것들에 대해 한번 생각해 봤으면”

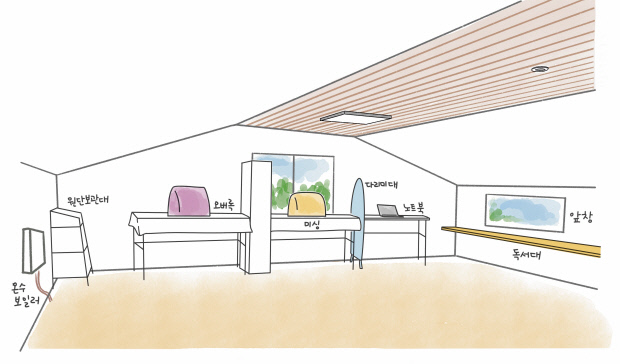

김혜형 작가는 곡성 시골집을 직접 설계했다. 김 작가가 드로잉으로 그린 2층 다락방 모습. <김혜형 제공> |

“이렇게 훌륭한 인재가 하마터면 도시에서 썩을 뻔했네.”

시골 살며 필요한 온갓 물건을 만들고 별별 일을 해대는 그에게 지인이 우스갯 소리로 한 말이라고 하는데, 그의 집을 방문했을 때 고개가 끄덕여졌다. 서울 굴지의 출판사에서 20년간 책을 만들고 편집장까지 지냈던 그는 시골에서 살기 시작하며 몰랐던 자신의 모습을 발견했다. 농사를 짓고, 가구를 제작하고, 옷을 만들고, 도자기를 굽고, 드로잉을 하는 그의 일상은 도시 생활에선 상상하지 못했던 모습이다. 집 안에 무슨 일이 생기면 동갑내기 남편은 이렇게 말하곤 한다. “여보 이거 왜 이래?” ‘여자 맥가이버’로 통하는 아내가 등장할 순간이다.

출판편집자로 일하다 곡성 겸면으로 내려와 농사 짓고 글을 쓰는 김혜형 작가의 책 ‘모쪼록, 간결하게-소비 대신 향유하는 핸드메이드 라이프’(마북 펴냄)를 읽다 그의 삶을 직접 들여다보고 싶어졌다. 직전 펴낸 ‘꽃이 밥이 되다’를 통해선 초보 농사꾼의 삶을 접했는데, 무엇보다 세상을 보는 따뜻한 시선이 인상적이었다.

‘저마다의 쓸모를 생각하며 스스로 만들고, 덜 버리며 사는 실용 창작 라이프’를 표방한 이번 책은 “잊고 있던 손의 감각을 일깨우고 내가 무엇을 할 수 있는지 알아가는 과정을 담은 책”이자 “‘머리에서 손으로’ 무게 중심을 옮긴 이야기”이다. 더불어 ‘사람의 온기’를 느낄 수 있는 책이기도 하다.

“새것을 덜 소비하고, 이미 가진 것을 잘 누리고, 기왕 세상에 나온 것들이 제 몫을 다하게 하고 싶은” 그처럼 우리 모두가 살 수는 없겠지만, 책을 읽다 보면 “이렇게 사는 사람도 있구나”하는 생각을 하며 나의 삶도 한번쯤 돌아보게 된다.

◇손으로 이루는 삶, ‘모쪼록, 간결하게’ 출간

저수지가 보이는 집에 도착했을 때 보물찾기 하듯 집안 구석구석을 둘러봤다. 주방 창가에 놓인 아기 반가사유상, 액막이 북어 등 책 속에 등장하는 물건들이 눈에 띄어 반가웠다. 당연히 그가 입고 있는 옷은 직접 제작한 것이었고, 앞에 놓인 커피잔, 테이블 매트도 모두 그의 솜씨였다.

김 작가의 첫 시골생활은 강화도에서 시작됐다. 역시 출판 관련 일을 했던 남편이 농사를 짓기 위해 곡성으로 먼저 내려왔고 강화도 집이 팔리지 않아 몇년 더 머물던 그는 남편과 합류해 직접 집을 짓고 2020년 곡성살이를 시작했다. 전남대 국문학과를 졸업한 후 서울로 떠났던 그의 귀향이었다.

“광주가 고향이지만 곡성으로 내려온 게 ‘귀소본능’은 아니었어요. 첫 정착지였던 강화도에서 좋은 사람들을 많이 만났는데 들썩거림이 함께였죠. 고향 가까이 오니 안정감 같은 게 느껴지긴 합니다. 이제 이 곳이 저의 삶의 ‘끝자리’라는 생각이 들어요. 시골에 살며 단 하루도 지루하다는 생각을 해 본적이 없네요. 온갖 것을 만들고, 움직이고, 스스로 생산해내는 것이 참 좋습니다. 풀 베고, 바느질하고, 글쓰다 보면 하루가 금방 가지요. 농부가 된 후 한여름의 힘든 시절을 거치고 맞이하는 겨울은 숨구멍같습니다. 연두색의 초봄 풍경을 가장 좋아하는데 곧 그날이 오겠지요.”

그는 책에 “시골살이를 하며 잊고 있던 내가 깨어나고, 몰랐던 내가 드러나고, 내 몸과 손이 가진 가능성이 확장됐으며 시골살이는 무력한 작은 인간을 학습시키고 진화시켰다”고 적었다.

이번에 출간한 책은 ‘집’에 대한 이야기, ‘물건’에 대한 태도, 선물과 사람 세 가지 테마로 구성돼 있다.

먼저 집 이야기. ‘생존형 미션’이었던 강화도의 셋집 경험을 바탕으로 곡성집은 직영(집짓기 건축 전 과정을 직접 진행하고 통제한다는 의미로, 한몫의 일꾼으로 참여했다)으로 지었다. 방 하나, 욕실 하나, 다락방, 거실과 주방이 한 공간인 16평 본채와 13평짜리 별채는 용도 등을 고려하며 직접 설계했다. 특히 헛간과 야외 화장실은 직접 세우고, 야외 수도를 설치했다.

◇ 옷 만들기, 드로잉, 도예 등 손으로 하는 일

직접 만드는 물건 이야기에서 눈에 띄는 건 목공이다. 만약 책을 그만 만들게 된다면, 어쩐지 목수가 되고 싶다는 생각을 했었고 파주 출판단지 공방에서 목공을 직접 배웠다. 서랍이 달린 책장, 침대 옆 협탁, 물고기 손잡이 수납장, 도서관처럼 꾸민 별채에 놓인 맞춤형 책장까지 모두 그가 직접 만들었다. 쓸모가 없다고 여겨졌던 물건들은 그의 손을 거쳐 새롭게 탄생한다. 낡고 오래된 책장 네 개를 옷장으로 만들었고, 지자체 행사에서 기념품으로 받은 작은 시계가 달린 연필꽃이는 동백꽃 엽서를 활용해 멋진 벽시계로 탈바꿈시켰다. 고쳐 입을 수 없을 정도로 낡은 헌옷은 모아두었다 발매트를 만들고 이탈리아 여행에서 사온 피노키오의 코가 부러졌을 때는 나무젓가락으로 새로운 코를 만들기도 했다.

“재료가 폐품이더라도 결과물은 아름다워야한다. 눈의 즐거움도 쓸모의 효용 못지 않게 중요하다”는 생각을 갖고 있는 그의 손을 거쳐간 물건들의 모습은 예사롭지 않다.

그가 손을 써서 하는 일은 또 있다. 강화도읍내 문화센터에서 도예를 배운 후 접시와 그릇을 만들고 액막이 북어, 동물 조각 등을 제작하고 키우는 고양이 ‘달’의 모습과 가족의 얼굴, 시골 풍경 등을 드로잉한다. 책에 등장하는 삽화도 모두 직접 그렸다.

아지트인 2층 다락방에 놓인 재봉틀로 그는 다양한 옷을 만든다. 가족이나 지인에게 받은 옷은 귀농 청년들과 나눠 입고 지역 장터에 기증한다. 그래도 남겨진 옷으로 ‘세상에 하나 뿐인 옷’과 각종 소품들을 만들며 자투리 천까지 활용한다. 아들의 헌남방으로 만든 블라우스 등 몇몇 옷가지와 마스크 만드는 법 등은 책에 구체적으로 설명했다.

사람과 선물에 대한 이야기는 훈훈하다. 그는 몸과 마음과 시간이 담긴 쌀과 밭작물, 채취한 봄나물 죽순, 톱질해 만든 가구, 손수 바느질 한 옷을 사람들에게 선물한다. 책 속에 등장하는 ‘향유’와 나눈 물건들을 볼 때면 누군가의 마음을 온전히 받아들인 이들의 모습에 감동하게 된다. 김 작가는 이젠 세상에 없는 향유가 남겨준 자투리천으로 새로운 것을 만들며 생명을 이어간다.

“살면서 필요한 것들을 남한테 의존하기는 싫었어요. 구매한다고 한들 딱 내 마음에 드는 게 아니니 직접 만들어보자 싶었죠. 제가 만드는 것들은 장식의 의미가 아니라 필요에 의한 것들입니다. 책을 읽고 사람들이 손의 가능성을 한번쯤 찾아보면 좋겠습니다. 모든 사람들이 가구를 만들 수는 없지요.(웃음) 이런 삶을 사는 사람도 있구나 여기시고 한번쯤 내가 소비하는 것들에 대해 생각해볼 수 있다면 좋겠습니다.”

그는 갑작스런 사건들으로 느닷없이 삶이 내동댕이쳐지는 간접 경험을 한 후 어떤 계획을 세우기보다 ‘지금’ 오늘을 사는 것에 더 마음을 두고 있다고 말했다. 그 시간들을 ‘모쪼록, 간결하게’ 보내는 게 그의 바람이다.

/곡성=김미은 기자 mekim@kwangju.co.kr

시골 살며 필요한 온갓 물건을 만들고 별별 일을 해대는 그에게 지인이 우스갯 소리로 한 말이라고 하는데, 그의 집을 방문했을 때 고개가 끄덕여졌다. 서울 굴지의 출판사에서 20년간 책을 만들고 편집장까지 지냈던 그는 시골에서 살기 시작하며 몰랐던 자신의 모습을 발견했다. 농사를 짓고, 가구를 제작하고, 옷을 만들고, 도자기를 굽고, 드로잉을 하는 그의 일상은 도시 생활에선 상상하지 못했던 모습이다. 집 안에 무슨 일이 생기면 동갑내기 남편은 이렇게 말하곤 한다. “여보 이거 왜 이래?” ‘여자 맥가이버’로 통하는 아내가 등장할 순간이다.

직접 만든 우체통과 나무 벤치. (윗쪽부터) |

출판편집자로 일하다 곡성 겸면으로 내려와 농사 짓고 글을 쓰는 김혜형 작가의 책 ‘모쪼록, 간결하게-소비 대신 향유하는 핸드메이드 라이프’(마북 펴냄)를 읽다 그의 삶을 직접 들여다보고 싶어졌다. 직전 펴낸 ‘꽃이 밥이 되다’를 통해선 초보 농사꾼의 삶을 접했는데, 무엇보다 세상을 보는 따뜻한 시선이 인상적이었다.

“새것을 덜 소비하고, 이미 가진 것을 잘 누리고, 기왕 세상에 나온 것들이 제 몫을 다하게 하고 싶은” 그처럼 우리 모두가 살 수는 없겠지만, 책을 읽다 보면 “이렇게 사는 사람도 있구나”하는 생각을 하며 나의 삶도 한번쯤 돌아보게 된다.

직접 제작한 옷. 헌옷을 활용하기도 한다. |

◇손으로 이루는 삶, ‘모쪼록, 간결하게’ 출간

저수지가 보이는 집에 도착했을 때 보물찾기 하듯 집안 구석구석을 둘러봤다. 주방 창가에 놓인 아기 반가사유상, 액막이 북어 등 책 속에 등장하는 물건들이 눈에 띄어 반가웠다. 당연히 그가 입고 있는 옷은 직접 제작한 것이었고, 앞에 놓인 커피잔, 테이블 매트도 모두 그의 솜씨였다.

김 작가의 첫 시골생활은 강화도에서 시작됐다. 역시 출판 관련 일을 했던 남편이 농사를 짓기 위해 곡성으로 먼저 내려왔고 강화도 집이 팔리지 않아 몇년 더 머물던 그는 남편과 합류해 직접 집을 짓고 2020년 곡성살이를 시작했다. 전남대 국문학과를 졸업한 후 서울로 떠났던 그의 귀향이었다.

“광주가 고향이지만 곡성으로 내려온 게 ‘귀소본능’은 아니었어요. 첫 정착지였던 강화도에서 좋은 사람들을 많이 만났는데 들썩거림이 함께였죠. 고향 가까이 오니 안정감 같은 게 느껴지긴 합니다. 이제 이 곳이 저의 삶의 ‘끝자리’라는 생각이 들어요. 시골에 살며 단 하루도 지루하다는 생각을 해 본적이 없네요. 온갖 것을 만들고, 움직이고, 스스로 생산해내는 것이 참 좋습니다. 풀 베고, 바느질하고, 글쓰다 보면 하루가 금방 가지요. 농부가 된 후 한여름의 힘든 시절을 거치고 맞이하는 겨울은 숨구멍같습니다. 연두색의 초봄 풍경을 가장 좋아하는데 곧 그날이 오겠지요.”

그는 책에 “시골살이를 하며 잊고 있던 내가 깨어나고, 몰랐던 내가 드러나고, 내 몸과 손이 가진 가능성이 확장됐으며 시골살이는 무력한 작은 인간을 학습시키고 진화시켰다”고 적었다.

이번에 출간한 책은 ‘집’에 대한 이야기, ‘물건’에 대한 태도, 선물과 사람 세 가지 테마로 구성돼 있다.

먼저 집 이야기. ‘생존형 미션’이었던 강화도의 셋집 경험을 바탕으로 곡성집은 직영(집짓기 건축 전 과정을 직접 진행하고 통제한다는 의미로, 한몫의 일꾼으로 참여했다)으로 지었다. 방 하나, 욕실 하나, 다락방, 거실과 주방이 한 공간인 16평 본채와 13평짜리 별채는 용도 등을 고려하며 직접 설계했다. 특히 헛간과 야외 화장실은 직접 세우고, 야외 수도를 설치했다.

|

◇ 옷 만들기, 드로잉, 도예 등 손으로 하는 일

직접 만드는 물건 이야기에서 눈에 띄는 건 목공이다. 만약 책을 그만 만들게 된다면, 어쩐지 목수가 되고 싶다는 생각을 했었고 파주 출판단지 공방에서 목공을 직접 배웠다. 서랍이 달린 책장, 침대 옆 협탁, 물고기 손잡이 수납장, 도서관처럼 꾸민 별채에 놓인 맞춤형 책장까지 모두 그가 직접 만들었다. 쓸모가 없다고 여겨졌던 물건들은 그의 손을 거쳐 새롭게 탄생한다. 낡고 오래된 책장 네 개를 옷장으로 만들었고, 지자체 행사에서 기념품으로 받은 작은 시계가 달린 연필꽃이는 동백꽃 엽서를 활용해 멋진 벽시계로 탈바꿈시켰다. 고쳐 입을 수 없을 정도로 낡은 헌옷은 모아두었다 발매트를 만들고 이탈리아 여행에서 사온 피노키오의 코가 부러졌을 때는 나무젓가락으로 새로운 코를 만들기도 했다.

“재료가 폐품이더라도 결과물은 아름다워야한다. 눈의 즐거움도 쓸모의 효용 못지 않게 중요하다”는 생각을 갖고 있는 그의 손을 거쳐간 물건들의 모습은 예사롭지 않다.

그가 손을 써서 하는 일은 또 있다. 강화도읍내 문화센터에서 도예를 배운 후 접시와 그릇을 만들고 액막이 북어, 동물 조각 등을 제작하고 키우는 고양이 ‘달’의 모습과 가족의 얼굴, 시골 풍경 등을 드로잉한다. 책에 등장하는 삽화도 모두 직접 그렸다.

김 작가의 아지트인 2층 다락방. |

아지트인 2층 다락방에 놓인 재봉틀로 그는 다양한 옷을 만든다. 가족이나 지인에게 받은 옷은 귀농 청년들과 나눠 입고 지역 장터에 기증한다. 그래도 남겨진 옷으로 ‘세상에 하나 뿐인 옷’과 각종 소품들을 만들며 자투리 천까지 활용한다. 아들의 헌남방으로 만든 블라우스 등 몇몇 옷가지와 마스크 만드는 법 등은 책에 구체적으로 설명했다.

사람과 선물에 대한 이야기는 훈훈하다. 그는 몸과 마음과 시간이 담긴 쌀과 밭작물, 채취한 봄나물 죽순, 톱질해 만든 가구, 손수 바느질 한 옷을 사람들에게 선물한다. 책 속에 등장하는 ‘향유’와 나눈 물건들을 볼 때면 누군가의 마음을 온전히 받아들인 이들의 모습에 감동하게 된다. 김 작가는 이젠 세상에 없는 향유가 남겨준 자투리천으로 새로운 것을 만들며 생명을 이어간다.

도예를 배우고 처음 제작했던 아기반가사유상. |

“살면서 필요한 것들을 남한테 의존하기는 싫었어요. 구매한다고 한들 딱 내 마음에 드는 게 아니니 직접 만들어보자 싶었죠. 제가 만드는 것들은 장식의 의미가 아니라 필요에 의한 것들입니다. 책을 읽고 사람들이 손의 가능성을 한번쯤 찾아보면 좋겠습니다. 모든 사람들이 가구를 만들 수는 없지요.(웃음) 이런 삶을 사는 사람도 있구나 여기시고 한번쯤 내가 소비하는 것들에 대해 생각해볼 수 있다면 좋겠습니다.”

그는 갑작스런 사건들으로 느닷없이 삶이 내동댕이쳐지는 간접 경험을 한 후 어떤 계획을 세우기보다 ‘지금’ 오늘을 사는 것에 더 마음을 두고 있다고 말했다. 그 시간들을 ‘모쪼록, 간결하게’ 보내는 게 그의 바람이다.

/곡성=김미은 기자 mekim@kwangju.co.kr