1인당 2천억 예산권 쥔 시·도의원 감시·견제 장치가 없다

광주·전남 광역의원 공약이행 점검

<4>막강한 예산 심의권

다수당, 집행부와 같은 당일 때

투명성·전문성·책임성 부족

의원들 공약 이행도 지켜봐야

<4>막강한 예산 심의권

다수당, 집행부와 같은 당일 때

투명성·전문성·책임성 부족

의원들 공약 이행도 지켜봐야

|

광주·전남 광역의원 83명이 내년에만 20조원의 시·도 예산을 심의한다.

1인당 2450억원 넘는 지자체 예산을 심의·확정·승인하는 셈으로, 지방의회에 대한 감시의 고삐를 조이고 공약 이행도를 눈여겨봐야 한다는 의견이 나온다.

◇광주·전남 광역의회 20조 심의…전국 세 번째=20일 광주시의회·전남도의회 등에 따르면 광주·전남 2026년 본예산은 20조3846억원으로, 시·도의원 83명(전남도 결원 1명 제외)이 1인당 2456억원의 예산 심의권을 쥐게 된다.

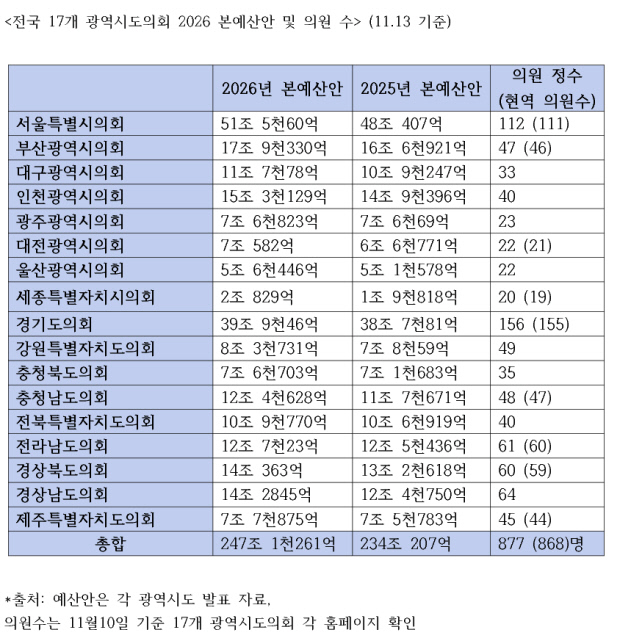

전국 17개 시·도의 내년 본예산은 247조1261억원으로, 전국 877명의 광역의원 1인당 약 2817억원의 예산을 심의·확정한다.

내년 기준으로 서울시 광역예산이 51조560억원으로 가장 많았고, 다음으로 경기도 39조9046억원, 부산시 17조9330억원, 인천시 15조3129억원 순이다.

권역별로 경기·인천 광역의원 196명이 내년 55조2175억원을, 대구·경북 광역의원 93명이 25조7441억원, 광주·전남 광역의원 83명이 20조3846억원, 대전·충남 광역의원 70명이 19조5210억원을 심의한다.

내년 6월 지방선거 이후 새롭게 광역의회에 입성할 의원들 역시 비슷한 규모의 예산을 다루게 된다.

우리나라 지방의회의 역사는 70여 년 전으로 거슬러 올라간다. 1952년 최초로 지방의회 의원 선거가 이뤄졌으나, 1961년 5·16군사정변 이후로 지방의회가 해산됐다. 그 뒤 1991년 부활하면서 1기 지방의회가 문을 열었다.

공식 자료가 있는 2기부터 9기까지 전국 광역의원은 평균 705명으로 나타났다. 단 자료가 부재한 2기 울산시의회 광역의원 수는 제외됐으며, 세종특별자치시의회 광역의원은 출범 시기에 맞춰 6기부터 포함됐다.

행정안전부와 전국 광역지자체 및 광역의회에 따르면 이달 현재 전국 광역의원 정수는 총 877명이다. 이 중 서울·부산·대전·세종·경기·충남·전남·경북·제주에서 1명씩 결원이 생겨 실제 현역의원으로는 868명이 활동하고 있다.

◇견제·경쟁 실종…공약이행 감시체계 필요=1인당 2450억원이 넘는 예산 심의권을 쥔 광주·전남 광역의원들의 의정활동에서 공약 이행을 위한 궤적을 찾기는 힘들다.

내년 지방선거를 앞두고 지방의회에 대한 감시와 공약 점검의 중요성이 강조되는 이유다.

지방의회 의원은 광역의원과 기초의원으로 나뉜다. 주민과 밀접하게 시·군 살림을 챙기는 게 기초의원이라면, 광역의원은 지역구 목소리를 담아 시·도 전반의 예산을 심의하는 역할을 한다.

전문가들은 다수당이 집행부와 같은 정당일 때 시·도지사에 대한 견제 기능이 무력화되면서 지방의회의 투명성과 전문성, 책임성이 부족해진다고 지적한다.

지난 19일 광주시민단체협의회가 연 ‘2026 지방선거 대응 시민사회 1차 토론회’에서 조진상 동신대학교 명예교수가 발표한 자료에 따르면 지난 2022년 9번째 전국동시지방선거를 치르면서 공식 자료가 있는 2대부터 현재까지 광주 172명, 전남 532명의 광역의원이 활동해왔다. 광주는 기수별 광역의원이 평균 21.5명, 전남은 59.1명으로 집계됐다.

광주·전남은 수십 년간 특정 정당이 지방의회를 독점해왔다. 광주는 1995년 2대부터 2022년 9대까지 광주시의원의 95.3%가 민주당 계열이었다.

전남 민주당 계열 도의원 비율은 1982년 2대부터 2022년 12대까지 평균 86.4%로 나타났다.

조 교수는 토론회에서 “자치분권 강화가 지방정부의 권한 강화에 그쳐서는 의미가 없다”며 “자치분권 강화의 핵심인 지역주민 주권과 풀뿌리 민주주의가 강화되려면 전자서명을 활용한 주민발안제와 주민소환제 등 지역과 마을 현장에서 다양한 실험과 시도가 이뤄져야 한다”고 제안했다.

박재만 참여자치21 대표는 “광역행정 집행부보다 현저하게 적은 광역의원의 규모가 예산 의결권의 정확한 행사에 걸림돌이 되는 것 같다”며 “의원 정수를 늘리거나 예산 심의제를 보완할 수 있는 주민참여예산제를 활성화하는 방안을 검토해야 한다”고 말했다.

이어 “광역시·도의 살림을 다루는 막대한 권력을 지닌 시·도의원들이 자신의 공약을 잘 지켜가면서 의정 활동을 하는지 감시하는 체계가 제도적으로 뒷받침해야 한다”고 덧붙였다.

/공약 추적단=백희준·정병호·김민석·김해나 기자 bhj@kwangju.co.kr

1인당 2450억원 넘는 지자체 예산을 심의·확정·승인하는 셈으로, 지방의회에 대한 감시의 고삐를 조이고 공약 이행도를 눈여겨봐야 한다는 의견이 나온다.

◇광주·전남 광역의회 20조 심의…전국 세 번째=20일 광주시의회·전남도의회 등에 따르면 광주·전남 2026년 본예산은 20조3846억원으로, 시·도의원 83명(전남도 결원 1명 제외)이 1인당 2456억원의 예산 심의권을 쥐게 된다.

내년 기준으로 서울시 광역예산이 51조560억원으로 가장 많았고, 다음으로 경기도 39조9046억원, 부산시 17조9330억원, 인천시 15조3129억원 순이다.

권역별로 경기·인천 광역의원 196명이 내년 55조2175억원을, 대구·경북 광역의원 93명이 25조7441억원, 광주·전남 광역의원 83명이 20조3846억원, 대전·충남 광역의원 70명이 19조5210억원을 심의한다.

우리나라 지방의회의 역사는 70여 년 전으로 거슬러 올라간다. 1952년 최초로 지방의회 의원 선거가 이뤄졌으나, 1961년 5·16군사정변 이후로 지방의회가 해산됐다. 그 뒤 1991년 부활하면서 1기 지방의회가 문을 열었다.

공식 자료가 있는 2기부터 9기까지 전국 광역의원은 평균 705명으로 나타났다. 단 자료가 부재한 2기 울산시의회 광역의원 수는 제외됐으며, 세종특별자치시의회 광역의원은 출범 시기에 맞춰 6기부터 포함됐다.

행정안전부와 전국 광역지자체 및 광역의회에 따르면 이달 현재 전국 광역의원 정수는 총 877명이다. 이 중 서울·부산·대전·세종·경기·충남·전남·경북·제주에서 1명씩 결원이 생겨 실제 현역의원으로는 868명이 활동하고 있다.

◇견제·경쟁 실종…공약이행 감시체계 필요=1인당 2450억원이 넘는 예산 심의권을 쥔 광주·전남 광역의원들의 의정활동에서 공약 이행을 위한 궤적을 찾기는 힘들다.

내년 지방선거를 앞두고 지방의회에 대한 감시와 공약 점검의 중요성이 강조되는 이유다.

지방의회 의원은 광역의원과 기초의원으로 나뉜다. 주민과 밀접하게 시·군 살림을 챙기는 게 기초의원이라면, 광역의원은 지역구 목소리를 담아 시·도 전반의 예산을 심의하는 역할을 한다.

전문가들은 다수당이 집행부와 같은 정당일 때 시·도지사에 대한 견제 기능이 무력화되면서 지방의회의 투명성과 전문성, 책임성이 부족해진다고 지적한다.

지난 19일 광주시민단체협의회가 연 ‘2026 지방선거 대응 시민사회 1차 토론회’에서 조진상 동신대학교 명예교수가 발표한 자료에 따르면 지난 2022년 9번째 전국동시지방선거를 치르면서 공식 자료가 있는 2대부터 현재까지 광주 172명, 전남 532명의 광역의원이 활동해왔다. 광주는 기수별 광역의원이 평균 21.5명, 전남은 59.1명으로 집계됐다.

광주·전남은 수십 년간 특정 정당이 지방의회를 독점해왔다. 광주는 1995년 2대부터 2022년 9대까지 광주시의원의 95.3%가 민주당 계열이었다.

전남 민주당 계열 도의원 비율은 1982년 2대부터 2022년 12대까지 평균 86.4%로 나타났다.

조 교수는 토론회에서 “자치분권 강화가 지방정부의 권한 강화에 그쳐서는 의미가 없다”며 “자치분권 강화의 핵심인 지역주민 주권과 풀뿌리 민주주의가 강화되려면 전자서명을 활용한 주민발안제와 주민소환제 등 지역과 마을 현장에서 다양한 실험과 시도가 이뤄져야 한다”고 제안했다.

박재만 참여자치21 대표는 “광역행정 집행부보다 현저하게 적은 광역의원의 규모가 예산 의결권의 정확한 행사에 걸림돌이 되는 것 같다”며 “의원 정수를 늘리거나 예산 심의제를 보완할 수 있는 주민참여예산제를 활성화하는 방안을 검토해야 한다”고 말했다.

이어 “광역시·도의 살림을 다루는 막대한 권력을 지닌 시·도의원들이 자신의 공약을 잘 지켜가면서 의정 활동을 하는지 감시하는 체계가 제도적으로 뒷받침해야 한다”고 덧붙였다.

/공약 추적단=백희준·정병호·김민석·김해나 기자 bhj@kwangju.co.kr