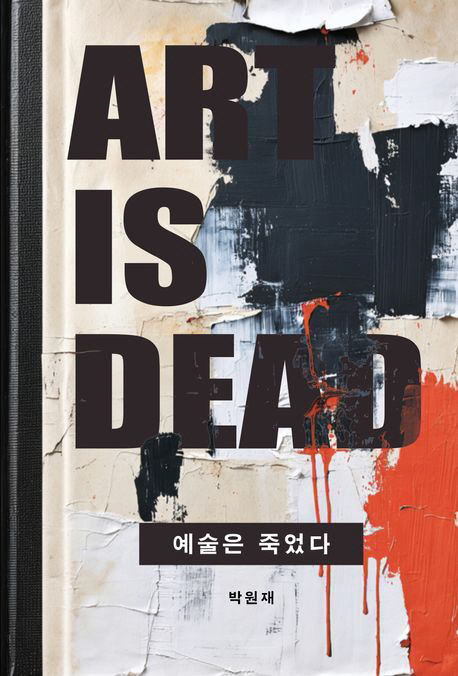

[박성천 기자가 추천하는 책] 예술은 죽었다, 박원재 지음

삶과 예술 연결할 수 있을 때 새로운 문이 열린다

|

도발적인 제목의 책은 이목을 끈다. 책의 운명을 결정하는 것은 제목이라는 말이 있듯이, 제목은 중요한 요인이다.

제목만큼 내용도 도발적이고 충실한 경우도 있지만 그렇지 않은 책들도 있다. 이른바 ‘낚였다’는 것은 책에 있어서도 해당된다. 제목만 그럴싸했지 볼 만한 내용이 없는 책들도 부지기수다.

그러나 제목과 내용이 같이 가는 경우가 일반적이다. ‘문패’가 좋으면 내용도 좋다는 의미다.

‘예술은 죽었다’라는 책을 보면서 철학자 니체의 ‘신은 죽었다’라는 말이 환기되었다. ‘죽었다’는 표현은 다분히 부정적인 뜻을 함의한다. 예술의 죽음은 예술과 본질적으로 연계되는 창의성, 표현력, 다양성 등이 쇠퇴했다는 의미로 다가온다.

예술 기획자이자 칼럼니스트인 박원재 작가는 오늘날 예술의 상실 문제를 날카롭게 파고든다. ‘예술은 죽었다’라는 책을 통해 예술의 본질, 예술이 나아가야 할 방향을 탐색한다. 반어적으로 해석한다면 예술은 죽어서는 안 된다는 당위를 담고 있다.

그는 미술 전문지 ‘아트 아시아 퍼시픽’에 칼럼을 기고하며 예술을 매개로 사회와 세계에 대한 통찰을 많은 이들과 공유하고 있다. 아울러 미슬 아카이브 플랫폼 ‘아티파이Artify’를 운영하며 투명성 등을 제고하는 데도 힘을 보태고 있다.

저자는 기본적으로 ‘예술의 죽음’을 인식하는 데서 새로운 시작이 열린다고 본다. 예술의 본질을 다시 찾고 삶과 예술을 연결할 수 있을 때 비로소 거기서부터 새로운 문이 열린다는 것이다.

불과 수년 전만 해도 저자가 설립한 원앤제이 갤러리는 그 자체로 브랜드였다. 2018년 아시아에서는 유일하게 세계 최고 아트페어인 아트 바젤에서 발루아즈 상을 받을 받을 만큼 인정을 받았다.

그런데 왜 ‘예술의 죽음’을 선언했을까. 예술은 누가 죽였을까. 그에 따르면 고도화된 자본주의, 성과와 목표 지상주의가 주 요인이다. 소수의 엘리트 집단이 예술의 가치를 규정하고 나아가 시장과 평론의 흐름을 좌지우지하는 동안 예술은 죽음에 이르렀다는 것이다.

저자는 예술과 삶이 연결되고 밀착돼 있어야 존재 의미를 획득한다고 전제한다. 마리나 아브라모비치의 ‘예술가가 여기 있다’는 관객과의 침묵 속 교감을 예술의 정의로 상정했으며 트레이시 에민의 ‘나의 침대’는 개인의 내밀한 일상을 공공의 장으로 끌어올렸다.

예술이 내재하는 풍요로움과 연결의 힘에 방점을 둔 견해다. 단순히 전시실 벽면에 걸린 그림을 넘어 이해와 포용, 더불어 살아갈 방안을 모색하게 하는 매개가 예술이라는 의미다.

저자는 예술은 개인적 특질을 지니고 있지만 본질적으로 공동체성을 강화는 수단이라고 강조한다. 라스코 동굴 벽화가 이를 방증한다. 1만7000년 전 인류의 생존방식, 공동체 협력이 투영된 작품인데 동굴의 깊은 위치, 제작 과정은 집단적 동참을 보여준다.

현대에 이르러서는 공동체성을 추구하는 대표적 예술가로 아이웨이웨이 작가를 꼽을 수 있다. 지난 2008년 쓰촨 대지진 당시 중국 정부는 피해 규모나 책임 등을 감추려 했지만, 아이웨이웨이는 ‘기억하기’라는 설치작품을 통해 희생자에 대한 기억과 사회적 연대의 중요성을 환기했다.

빠르게 변화하는 세태와 맞물려 예술의 의미가 점차 공허해지는 불가항력적인 면이 있다. 이를 복원하기 위한 첫걸음은 실존적 경험과의 연결이다. 다시 말해 생존을 넘어선 감정, 관계 등이 연결돼 사회적 맥락 속에서 공감과 대화로 전이되어야 비로소 예술의 존재 의미가 획득된다.

예술이 이미지에서 경험, 앎에서 삶으로 회귀하면 그 속에서 이야기를 발견하는 이들이 늘어난다는 얘기다. 참여를 매개로 구현된 예술은 관객을 창조적 동반자로 초청하게 된다.

‘예술은 죽었다’라는 말은 부정적 측면보다 오히려 가능성에 무게를 둔 표현이다. ‘죽음’의 토대 위에서 새로운 관점으로 예술의 변화와 가능성을 모색해보자는 취지로 다가온다. <샘터·2만원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

제목만큼 내용도 도발적이고 충실한 경우도 있지만 그렇지 않은 책들도 있다. 이른바 ‘낚였다’는 것은 책에 있어서도 해당된다. 제목만 그럴싸했지 볼 만한 내용이 없는 책들도 부지기수다.

‘예술은 죽었다’라는 책을 보면서 철학자 니체의 ‘신은 죽었다’라는 말이 환기되었다. ‘죽었다’는 표현은 다분히 부정적인 뜻을 함의한다. 예술의 죽음은 예술과 본질적으로 연계되는 창의성, 표현력, 다양성 등이 쇠퇴했다는 의미로 다가온다.

예술 기획자이자 칼럼니스트인 박원재 작가는 오늘날 예술의 상실 문제를 날카롭게 파고든다. ‘예술은 죽었다’라는 책을 통해 예술의 본질, 예술이 나아가야 할 방향을 탐색한다. 반어적으로 해석한다면 예술은 죽어서는 안 된다는 당위를 담고 있다.

저자는 기본적으로 ‘예술의 죽음’을 인식하는 데서 새로운 시작이 열린다고 본다. 예술의 본질을 다시 찾고 삶과 예술을 연결할 수 있을 때 비로소 거기서부터 새로운 문이 열린다는 것이다.

르네상스 시대 예술은 일상의 필요에 따라 제작될 만큼 대중과 소통했으며 20세기 예술은 자기 성찰의 도구로 변모했다. 앤드 워홀의 ‘브릴로 박스’(캐나다 국립미술관 소장). |

그런데 왜 ‘예술의 죽음’을 선언했을까. 예술은 누가 죽였을까. 그에 따르면 고도화된 자본주의, 성과와 목표 지상주의가 주 요인이다. 소수의 엘리트 집단이 예술의 가치를 규정하고 나아가 시장과 평론의 흐름을 좌지우지하는 동안 예술은 죽음에 이르렀다는 것이다.

저자는 예술과 삶이 연결되고 밀착돼 있어야 존재 의미를 획득한다고 전제한다. 마리나 아브라모비치의 ‘예술가가 여기 있다’는 관객과의 침묵 속 교감을 예술의 정의로 상정했으며 트레이시 에민의 ‘나의 침대’는 개인의 내밀한 일상을 공공의 장으로 끌어올렸다.

예술이 내재하는 풍요로움과 연결의 힘에 방점을 둔 견해다. 단순히 전시실 벽면에 걸린 그림을 넘어 이해와 포용, 더불어 살아갈 방안을 모색하게 하는 매개가 예술이라는 의미다.

저자는 예술은 개인적 특질을 지니고 있지만 본질적으로 공동체성을 강화는 수단이라고 강조한다. 라스코 동굴 벽화가 이를 방증한다. 1만7000년 전 인류의 생존방식, 공동체 협력이 투영된 작품인데 동굴의 깊은 위치, 제작 과정은 집단적 동참을 보여준다.

르네상스 시대 예술은 일상의 필요에 따라 제작될 만큼 대중과 소통했으며 20세기 예술은 자기 성찰의 도구로 변모했다. 레오나르도 다빈치 작 ‘암굴의 성모’(루브르 박물관 소장). |

빠르게 변화하는 세태와 맞물려 예술의 의미가 점차 공허해지는 불가항력적인 면이 있다. 이를 복원하기 위한 첫걸음은 실존적 경험과의 연결이다. 다시 말해 생존을 넘어선 감정, 관계 등이 연결돼 사회적 맥락 속에서 공감과 대화로 전이되어야 비로소 예술의 존재 의미가 획득된다.

예술이 이미지에서 경험, 앎에서 삶으로 회귀하면 그 속에서 이야기를 발견하는 이들이 늘어난다는 얘기다. 참여를 매개로 구현된 예술은 관객을 창조적 동반자로 초청하게 된다.

‘예술은 죽었다’라는 말은 부정적 측면보다 오히려 가능성에 무게를 둔 표현이다. ‘죽음’의 토대 위에서 새로운 관점으로 예술의 변화와 가능성을 모색해보자는 취지로 다가온다. <샘터·2만원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr