[광주, 세계문학중심도시로] ‘아아 통곡뿐인 남도의 불사조여!’ 죽음 각오한 광주의 피맺힌 절규

[(6) 광주 오월 시 ‘아아 光州여…’]

신군부 언론·출판 검열 엄혹했던 시기

광주일보(옛 전남매일) 시 원고 청탁 받아

김준태 시인, 1시간만에 230행 완성

신문 1면에 게재해 시민 아픔 위로

시인은 도망자로 살다 붙잡혀 모진 고문

2014년 영문 등 다양한 외국어로 출판

신군부 언론·출판 검열 엄혹했던 시기

광주일보(옛 전남매일) 시 원고 청탁 받아

김준태 시인, 1시간만에 230행 완성

신문 1면에 게재해 시민 아픔 위로

시인은 도망자로 살다 붙잡혀 모진 고문

2014년 영문 등 다양한 외국어로 출판

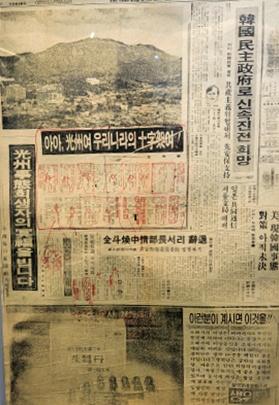

광주일보 전신 옛 전남매일은 80년 5월 열흘간의 항쟁 이후 광주시민의 아픔을 담은 시 ‘아아 光州여 우리나라의 十字架여’를 6월 2일자 신문 1면에 게재했다. 당시 게재된 ‘아아 光州여 우리나라의 十字架여’(계엄사 검열로 삭제 표시가 된 시행들) |

5월의 추모 열기가 뜨겁다. 올해는 예년보다 5·18의 의미가 더욱 각별하다.

윤석열의 12·3 비상계엄 선포는 광주정신, 5·18 정신을 다시금 떠올리게 했다. 80년 5·18 당시 학살의 만행을 몸소 겪은 광주 시민들은 이번에도 ‘내란 세력’이 헌정질서를 유린하는 것을 결코 좌시할 수 없었다. 결국 윤석열은 파면됐고, 그것은 80년 5월 산화한 수많은 민주시민들의 넋이 가져다 준 의로운 승리였다.

한강 작가는 노벨문학상 수상자 강연에서 소설 ‘소년이 온다’를 쓰게 된 계기 등을 이렇게 말했다.

“과거가 현재를 도울 수 있는가? 죽은 자가 산 자를 구할 수 있는가? 이후 이 소설을 쓰는 동안, 실제로 과거가 현재를 돕고 있다고, 죽은 자들이 산 자를 구하고 있다고 느낀 순간들이 있었다”.

그렇게 ‘죽은 자들이 산자를 구하는’ 기적이 12·3 비상계엄 당시 일어났던 것이다. 광주의 5월이, 그날의 ‘진실’을 아프게 환기했던 것이다.

광주는 그렇게 ‘우리나라의 십자가’였다. 한국 현대사에서 광주는 가장 아프고 처절한 ‘손가락’이었다. 45주년 광주5·18의 의미가 각별했던 것은 그런 연유다.

해마다 5월이 되면, 세계 곳곳에서 벌어지는 민주화 투쟁의 현장에서는, 어김없이 ‘광주’가 소환된다. 그리고 ‘아아 光州여, 우리나라의 십자가여’(김준태 시인 작)라는 불멸의 시가 회자되고 낭송된다. 80년 5월 광주를 대표하는 그 시는 ‘광주 세계문학중심도시’를 세계에 알릴 대표작 가운데 하나다.

“80년 5월 당시 광주는 완전히 고립의 상태였습니다. 모든 교통이 통제된 데다 외곽마저 철저하게 포위돼 외부로 광주 참상을 알릴 수 없었지요. 물론 가장 중요한 언론 매체인 신문도 발행되지 않았습니다.”

‘아아 光州여…’를 쓰게 된 당시를 김준태 시인은 그렇게 말했다. 최근에 이뤄진 인터뷰에서도 시인은 45년 전의 상황을 정확히 기억하고 있었다. ‘아아 光州여…’를 창작하게 된 배경, 당시 정황, 이후 일련의 과정 등을 그는 어제 일처럼 또렷하게 기억했다.

죽음과도 같던 10일간의 ‘5·18’이 끝나고, 시인은 당시 소설가였던 광주일보(옛 전남매일신문) 문순태 부국장으로부터 시 한 편을 써달라는 부탁을 받는다. 계엄군의 살인적 광기에 맞서 싸웠던 광주시민들의 희생을 시인의 감성과 사유로 풀어달라는 의미였을 것이다.

시인은 “그 시를 쓸 때나 지금이나 심정은 똑 같다”며 “뇌리에 각인돼 바로 어제의 일처럼 생생하다”고 회고했다.

그는 당시 북구 신안동의 주택에 세 들어 살고 있었다. 문순태 부국장으로부터 전화를 받은 즉시, 그는 아내와

아이들 셋을 잠시 밖으로 나가 있게 했다. 시를 쓰기 위해서였다.

“작품을 쓰는 동안 너무나 뼈저리고 참혹한 장면들이 눈앞에 떠올랐어요. 그것은 총에 맞아 픽픽 쓰러지는 시민들의 환영이었죠. 한마디로 전쟁터에서나 볼 수 있는 참혹하면서도 무참한 광경이었습니다.(그는 베트남전 참전 용사였다) 전쟁에 참전했던 경험이 있었기에 나는 그것이 공포탄이 아니라 실탄이라는 것을 직감했습니다.”

그는 “목불인경의 참극을 떠올리는 것만으로도 전류가 흐르듯 온몸으로 시가 자연스레 흘러들었다”고 했다. 일종의 ‘엑스터시’였다. 수십 번 고민하고 고치는 과정 없이 말 그대로 무아지경에서 작품을 썼다는 의미였다.

과연 그것이 가능할까. 시가 자연발생적으로 흘러나오는 경우는, 화자(시인)가 온전히 그 상황에 몰입될 때라야 발현된다.

당시 시인은 1시간여 만에 230행(실제 신문에 실린 행수는 이보다 적음)에 이르는 시를 절규하듯 토해냈다.

아아, 광주여 무등산이여

죽음과 죽음 사이에

피눈물을 흘리는

우리들의 영원한 청춘의 도시여

우리들의 아버지는 어디로 갔나

우리들의 어머니는 어디서 쓰러졌나

우리들의 아들은

어디에서 죽어 어디에 파묻혔나

우리들의 귀여운 딸은

또 어디에서 입을 벌린 채 누워 있나

우리들의 혼백은 또 어디에서

찢어져 산산이 조각나 버렸나

하느님도 새떼들도

떠나가버린 광주여

그러나 사람다운 사람들만이

아침 저녁으로 살아남아

쓰러지고, 엎어지고, 다시 일어서는

우리들의 피투성이 도시여

죽음으로써 죽음을 물리치고

죽음으로써 삶을 찾으려 했던

아아 통곡뿐인 남도의

불사조여 불사조여 不死鳥여

(‘아아 光州여, 우리나라의 십자가여’ 중에서)

지금 읽어도 당시의 상황이 눈앞에 명징하게 펼쳐지는 것 같다. 그는 자신의 말마따나 ‘접신의 현상’을 겪었던 것이다. 남도에서 망자를 위무하는 씻김굿은 ‘접신’의 경지에서 삶과 죽음의 경계를 넘나든다.

5·18 당시 시인은 전남고 교사로 재직 중이었다. 신문사로부터 시를 써달라는 부탁은, 신문 발행이 다시 재개되는 것과 맞물려 이뤄졌다. 오월 항쟁 기간 광주에서는 신문 발행이 중단된 상태였다.

‘아아 光州여…’ 탄생 비화를 공유하고 있는 문순태 소설가는 “당시 기자들은 광주시민을 폭도로 취급하는 기사는 쓸 수 없었다”며 “계엄사에 항거하는 차원에서 제작거부를 결의했다”고 전했다.

그러면서 “항쟁 기간이 끝나자 계엄사는 일주일 내로 신문을 발행하지 않으면 허가를 취소한다는 겁박을 해왔다”며 “6월 1일 편집국 회의를 통해 2일자로 광주시민들의 아픔과 슬픔을 대변할 수 있는 시를 신문에 수록하기로 의견을 모았다”고 덧붙였다.

마침내 신문이 발행되자 파급력은 상상 이상이었다. 특히 광주의 상징인 무등산을 배경으로 실린 작품은 시민들의 응어리진 가슴에 불을 지폈다.

계엄군의 감시가 여전한 상황에서 광주의 피맺힌 진실과 슬픔을 노래한 시를 신문 1면에 게재한다는 것은 ‘죽음’을 각오하지 않고는 불가능한 일일 터였다. 그것은 객기나 무모함이 아닌 오로지 진실에 대한 추구, 죽어간 넋들에 대한 위무 그 이상도 이하도 아니었다.

시를 발표한 이후 그는 한동안 도망자의 삶을 살아야 했다. 어렵사리 몸을 숨겼지만 그러나 아이들이 보고 싶어 잠시 집에 들렀다가 붙잡히고 만다. 보안대에 끌려간 그가 어떤 일을 당했을지는 미루어 짐작할 수 있다. 시를 청탁한 문 작가도 해직의 아픔을 겪는 등 시가 가져온 파동은 만만치 않았다.

시인은 “광주 정신의 본질은 슬픔과 아픔을 나누는 데 있었다”며 “분노할 수 있다는 것은 달리 말하면 진정 사랑할 줄 아는 것임을 말하는 것이었다”고 했다.

그러면서 “광주시민들이 보여준 연대와 나눔은 우리 역사 속 두레가 추구했던 공동체 정신과도 부합한다”며 “윤석열의 12·3 내란 실패는 바로 광주 정신이 살아 있었기에 가능했다”고 부연했다.

세월이 흘러 ‘아아, 光州여 우리나라의 십자가여’는 지난 2014년 영문으로 영역돼 출간됐다. 이후 일어와 중국어, 프랑스어, 스페인어, 독일어로도 번역돼 광주 정신의 세계화의 역할을 톡톡히 하고 있다. ‘시는 칼보다 강하다’는 것을 명징하게 보여주고 있다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

윤석열의 12·3 비상계엄 선포는 광주정신, 5·18 정신을 다시금 떠올리게 했다. 80년 5·18 당시 학살의 만행을 몸소 겪은 광주 시민들은 이번에도 ‘내란 세력’이 헌정질서를 유린하는 것을 결코 좌시할 수 없었다. 결국 윤석열은 파면됐고, 그것은 80년 5월 산화한 수많은 민주시민들의 넋이 가져다 준 의로운 승리였다.

“과거가 현재를 도울 수 있는가? 죽은 자가 산 자를 구할 수 있는가? 이후 이 소설을 쓰는 동안, 실제로 과거가 현재를 돕고 있다고, 죽은 자들이 산 자를 구하고 있다고 느낀 순간들이 있었다”.

그렇게 ‘죽은 자들이 산자를 구하는’ 기적이 12·3 비상계엄 당시 일어났던 것이다. 광주의 5월이, 그날의 ‘진실’을 아프게 환기했던 것이다.

광주는 그렇게 ‘우리나라의 십자가’였다. 한국 현대사에서 광주는 가장 아프고 처절한 ‘손가락’이었다. 45주년 광주5·18의 의미가 각별했던 것은 그런 연유다.

“80년 5월 당시 광주는 완전히 고립의 상태였습니다. 모든 교통이 통제된 데다 외곽마저 철저하게 포위돼 외부로 광주 참상을 알릴 수 없었지요. 물론 가장 중요한 언론 매체인 신문도 발행되지 않았습니다.”

시의 저자 김준태 시인 |

죽음과도 같던 10일간의 ‘5·18’이 끝나고, 시인은 당시 소설가였던 광주일보(옛 전남매일신문) 문순태 부국장으로부터 시 한 편을 써달라는 부탁을 받는다. 계엄군의 살인적 광기에 맞서 싸웠던 광주시민들의 희생을 시인의 감성과 사유로 풀어달라는 의미였을 것이다.

시인은 “그 시를 쓸 때나 지금이나 심정은 똑 같다”며 “뇌리에 각인돼 바로 어제의 일처럼 생생하다”고 회고했다.

그는 당시 북구 신안동의 주택에 세 들어 살고 있었다. 문순태 부국장으로부터 전화를 받은 즉시, 그는 아내와

아이들 셋을 잠시 밖으로 나가 있게 했다. 시를 쓰기 위해서였다.

“작품을 쓰는 동안 너무나 뼈저리고 참혹한 장면들이 눈앞에 떠올랐어요. 그것은 총에 맞아 픽픽 쓰러지는 시민들의 환영이었죠. 한마디로 전쟁터에서나 볼 수 있는 참혹하면서도 무참한 광경이었습니다.(그는 베트남전 참전 용사였다) 전쟁에 참전했던 경험이 있었기에 나는 그것이 공포탄이 아니라 실탄이라는 것을 직감했습니다.”

그는 “목불인경의 참극을 떠올리는 것만으로도 전류가 흐르듯 온몸으로 시가 자연스레 흘러들었다”고 했다. 일종의 ‘엑스터시’였다. 수십 번 고민하고 고치는 과정 없이 말 그대로 무아지경에서 작품을 썼다는 의미였다.

과연 그것이 가능할까. 시가 자연발생적으로 흘러나오는 경우는, 화자(시인)가 온전히 그 상황에 몰입될 때라야 발현된다.

당시 시인은 1시간여 만에 230행(실제 신문에 실린 행수는 이보다 적음)에 이르는 시를 절규하듯 토해냈다.

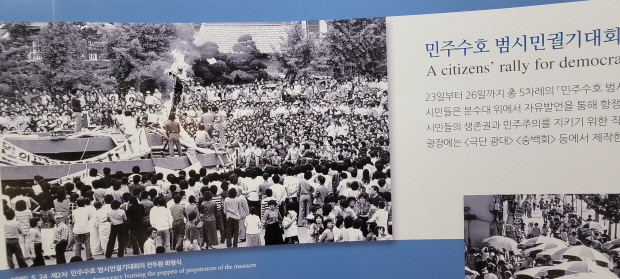

80년 5월 24일 제2차 민주수호범시민궐기대회 및 전두환 화형식 장면.

<광주5·18기록관 제공> |

죽음과 죽음 사이에

피눈물을 흘리는

우리들의 영원한 청춘의 도시여

우리들의 아버지는 어디로 갔나

우리들의 어머니는 어디서 쓰러졌나

우리들의 아들은

어디에서 죽어 어디에 파묻혔나

우리들의 귀여운 딸은

또 어디에서 입을 벌린 채 누워 있나

우리들의 혼백은 또 어디에서

찢어져 산산이 조각나 버렸나

하느님도 새떼들도

떠나가버린 광주여

그러나 사람다운 사람들만이

아침 저녁으로 살아남아

쓰러지고, 엎어지고, 다시 일어서는

우리들의 피투성이 도시여

죽음으로써 죽음을 물리치고

죽음으로써 삶을 찾으려 했던

아아 통곡뿐인 남도의

불사조여 불사조여 不死鳥여

(‘아아 光州여, 우리나라의 십자가여’ 중에서)

지금 읽어도 당시의 상황이 눈앞에 명징하게 펼쳐지는 것 같다. 그는 자신의 말마따나 ‘접신의 현상’을 겪었던 것이다. 남도에서 망자를 위무하는 씻김굿은 ‘접신’의 경지에서 삶과 죽음의 경계를 넘나든다.

80년 5월 광주민주항쟁 당시 모습. |

‘아아 光州여…’ 탄생 비화를 공유하고 있는 문순태 소설가는 “당시 기자들은 광주시민을 폭도로 취급하는 기사는 쓸 수 없었다”며 “계엄사에 항거하는 차원에서 제작거부를 결의했다”고 전했다.

그러면서 “항쟁 기간이 끝나자 계엄사는 일주일 내로 신문을 발행하지 않으면 허가를 취소한다는 겁박을 해왔다”며 “6월 1일 편집국 회의를 통해 2일자로 광주시민들의 아픔과 슬픔을 대변할 수 있는 시를 신문에 수록하기로 의견을 모았다”고 덧붙였다.

마침내 신문이 발행되자 파급력은 상상 이상이었다. 특히 광주의 상징인 무등산을 배경으로 실린 작품은 시민들의 응어리진 가슴에 불을 지폈다.

계엄군의 감시가 여전한 상황에서 광주의 피맺힌 진실과 슬픔을 노래한 시를 신문 1면에 게재한다는 것은 ‘죽음’을 각오하지 않고는 불가능한 일일 터였다. 그것은 객기나 무모함이 아닌 오로지 진실에 대한 추구, 죽어간 넋들에 대한 위무 그 이상도 이하도 아니었다.

시를 발표한 이후 그는 한동안 도망자의 삶을 살아야 했다. 어렵사리 몸을 숨겼지만 그러나 아이들이 보고 싶어 잠시 집에 들렀다가 붙잡히고 만다. 보안대에 끌려간 그가 어떤 일을 당했을지는 미루어 짐작할 수 있다. 시를 청탁한 문 작가도 해직의 아픔을 겪는 등 시가 가져온 파동은 만만치 않았다.

시인은 “광주 정신의 본질은 슬픔과 아픔을 나누는 데 있었다”며 “분노할 수 있다는 것은 달리 말하면 진정 사랑할 줄 아는 것임을 말하는 것이었다”고 했다.

그러면서 “광주시민들이 보여준 연대와 나눔은 우리 역사 속 두레가 추구했던 공동체 정신과도 부합한다”며 “윤석열의 12·3 내란 실패는 바로 광주 정신이 살아 있었기에 가능했다”고 부연했다.

세월이 흘러 ‘아아, 光州여 우리나라의 십자가여’는 지난 2014년 영문으로 영역돼 출간됐다. 이후 일어와 중국어, 프랑스어, 스페인어, 독일어로도 번역돼 광주 정신의 세계화의 역할을 톡톡히 하고 있다. ‘시는 칼보다 강하다’는 것을 명징하게 보여주고 있다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr