“친구·연인과 산다” 비친족가구 증가…주거 정책 개선을

2023년 비친족 54만 5000가구…국토연구원, 거주 단위 전환 제시

주택 청약·임대차·주택금융 등 정책 소외·위급 상황 취약성 심각

주택 청약·임대차·주택금융 등 정책 소외·위급 상황 취약성 심각

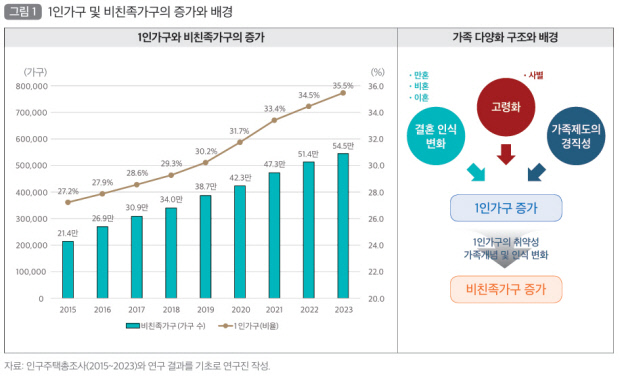

1인 가구와 비친족 가구의 증가와 배경. <국토연구원 주거복지연구센터 제공> |

가족 개념 변화로 비친족 가구가 증가하면서, 주거 정책 개선을 요구하는 목소리가 커지고 있다.

그동안 법적 혼인·결혼으로 맺어진 관계로서의 가족을 사회의 기본 단위로 놓고 주거 정책을 수립했다면, 앞으로는 동거 연인이나 친구 등 비친족을 포함해 ‘함께 사는 것’을 기준으로 가족 개념을 재정립하고, 관련 정책을 새롭게 마련해야 한다는 것이다.

15일 국토연구원 주거복지연구센터가 최근 발간한 ‘비친족 가구의 증가에 따른 주거 정책 개선 방향’에 따르면 2015년부터 2023년까지 5년간 친구 등 비친족과 함께 사는 가구는 21만 4000가구에서 54만 5000가구로 2.5배 늘었다.

비친족 가구는 전 연령대에서 고르게 나타났으며 미혼과 2인 가구 비중이 높았다. 가구주 연령은 20대 이하(16.3%), 30대(28.1%), 40대(15.3%), 50대(17.8%), 60대 이상(22.6%)이었다.

가구원 수는 2인 가구가 90.3%로 절대적이며, 3인 가구 7.2%, 4인 이상 2.5%였다. 2인 가구 기준 이성과 함께 거주하는 비중은 58.4%, 동성과 함께 거주하는 비중은 41.6%였다. 미혼 비율은 70.8%로 절대적이었다.

비친족 가구는 법적인 혼인이나 혈연으로 맺어지지 않은 관계와 함께 살며 가구원 수가 5인을 넘지 않는 경우를 의미한다. 결혼하지 않은 연인이나 친구, 회사 동료 등 지인과 함께 사는 경우가 해당한다.

연구원은 동거 등 가족에 대한 인식이 개선되고 가족 개념 적용에 있어 혼인·혈연 관계가 아니더라도 함께 거주하고 생계를 공유하는 관계면 가족이 될 수 있다는 데 대한 동의가 높아지고 있는 만큼 제도적 가족의 정의와 주거 정책 측면에서도 대안이 필요하다고 분석했다.

특히 주택 청약, 공공임대주택, 주택임대차, 주택금융, 주거급여 등 주거 정책의 대상을 혼인·혈연에 기초한 전통적 가족 개념으로 한정하면서, 이에 해당하지 않는 비친족 가구의 정책 소외 현상이 심각하다는 지적도 나온다.

주택 청약은 가점 산정 때 부양가족 수가 중요하게 작용하며 법적 혼인으로 이뤄진 부부를 기초로 함께 거주하고 있는 직계존비속을 의미하는 ‘세대’를 주택 공급의 기본 단위로 설정하고 있다.

공공임대주택도 법적 가족이 아닌 관계와 함께 입주하는 것이 제한적이다. 일부 셰어형 공공임대주택이 있긴 하지만, 물량이 적고 지인과 공동으로 지원하지 못하는 경우도 많다. 이 때문에 1인 가구로 지원해 편법으로 동거인과 함께 거주하는 사례도 빈번하다.

주택임대차 역시 비친족 가구의 임차인 중 한 명이 대표로 계약을 맺는 경우 임차권이나 보증금 보호에 있어 취약한 게 현실이다.

만약 주계약자가 사망하면 임차권 승계가 되지 않거나 임대인이 동거인의 거주를 사전에 인지·동의하지 않은 경우 계약 해지 위험까지 따른다.

주택 구입 자금이나 전세자금을 마련할 때도 법적 가족 관계가 중요하게 작용한다. 국민기초생활보장에서 선정 기준과 수급액 한도를 결정할 때도 주민등록표에 등재된 사람을 기준으로 해 ‘동거인’은 인정하지 않는다.

연구원은 이 같은 비친족 가구의 주거 정책 차별과 관련해 ‘가족 단위 주거정책’에서 ‘거주 단위 주거정책’으로 전환하는 방안을 제시했다.

또 주택 임대차 계약 시 임차인 간 연대 책임, 보증금 납부 비중과 반환 권리 등을 규정한 공동 거주 계약서를 체계화·법제화해 비친족 가구의 보증금과 주거권을 보호할 것을 제안했다.

프랑스는 이를 적용해 혼인 외에도 관계에 따라 임대료 연대 납부 의무, 임차권 승계 등을 구체적으로 제시하고 있다.

연구진은 가족관계증명서 등 법적 가족 중심 증빙에서 주민등록표 등본에 ‘동거인’ 기재 등 관계 증빙 방식 다양화도 정책 개선 방안으로 내놓았다. 미국이나 프랑스에서는 주거 지원을 위한 거주·동거 사실을 증명할 때 운전면허증, 신분증과 같이 행정기관을 통해 발급된 증명서 외에도 관리비나 임대료 고지서·우편 등 유연한 방식을 활용하고 있다.

연구진은 “1인 가구로 살아가는 시기가 장기화하면서, 신체적·정서적 돌봄이 어렵고 고독사나 사회적 고립에 취약하다”며 “비친족 가구가 함께 살면서 정서적·금전적 등 상호 도움을 주고받을 수 있는 만큼 비친족 가구 등 다양한 가족을 포용한 주거 정책의 패러다임 전환이 필요하다”고 강조했다.

/김해나 기자 khn@kwangju.co.kr

그동안 법적 혼인·결혼으로 맺어진 관계로서의 가족을 사회의 기본 단위로 놓고 주거 정책을 수립했다면, 앞으로는 동거 연인이나 친구 등 비친족을 포함해 ‘함께 사는 것’을 기준으로 가족 개념을 재정립하고, 관련 정책을 새롭게 마련해야 한다는 것이다.

비친족 가구는 전 연령대에서 고르게 나타났으며 미혼과 2인 가구 비중이 높았다. 가구주 연령은 20대 이하(16.3%), 30대(28.1%), 40대(15.3%), 50대(17.8%), 60대 이상(22.6%)이었다.

가구원 수는 2인 가구가 90.3%로 절대적이며, 3인 가구 7.2%, 4인 이상 2.5%였다. 2인 가구 기준 이성과 함께 거주하는 비중은 58.4%, 동성과 함께 거주하는 비중은 41.6%였다. 미혼 비율은 70.8%로 절대적이었다.

연구원은 동거 등 가족에 대한 인식이 개선되고 가족 개념 적용에 있어 혼인·혈연 관계가 아니더라도 함께 거주하고 생계를 공유하는 관계면 가족이 될 수 있다는 데 대한 동의가 높아지고 있는 만큼 제도적 가족의 정의와 주거 정책 측면에서도 대안이 필요하다고 분석했다.

특히 주택 청약, 공공임대주택, 주택임대차, 주택금융, 주거급여 등 주거 정책의 대상을 혼인·혈연에 기초한 전통적 가족 개념으로 한정하면서, 이에 해당하지 않는 비친족 가구의 정책 소외 현상이 심각하다는 지적도 나온다.

주택 청약은 가점 산정 때 부양가족 수가 중요하게 작용하며 법적 혼인으로 이뤄진 부부를 기초로 함께 거주하고 있는 직계존비속을 의미하는 ‘세대’를 주택 공급의 기본 단위로 설정하고 있다.

공공임대주택도 법적 가족이 아닌 관계와 함께 입주하는 것이 제한적이다. 일부 셰어형 공공임대주택이 있긴 하지만, 물량이 적고 지인과 공동으로 지원하지 못하는 경우도 많다. 이 때문에 1인 가구로 지원해 편법으로 동거인과 함께 거주하는 사례도 빈번하다.

주택임대차 역시 비친족 가구의 임차인 중 한 명이 대표로 계약을 맺는 경우 임차권이나 보증금 보호에 있어 취약한 게 현실이다.

만약 주계약자가 사망하면 임차권 승계가 되지 않거나 임대인이 동거인의 거주를 사전에 인지·동의하지 않은 경우 계약 해지 위험까지 따른다.

주택 구입 자금이나 전세자금을 마련할 때도 법적 가족 관계가 중요하게 작용한다. 국민기초생활보장에서 선정 기준과 수급액 한도를 결정할 때도 주민등록표에 등재된 사람을 기준으로 해 ‘동거인’은 인정하지 않는다.

연구원은 이 같은 비친족 가구의 주거 정책 차별과 관련해 ‘가족 단위 주거정책’에서 ‘거주 단위 주거정책’으로 전환하는 방안을 제시했다.

또 주택 임대차 계약 시 임차인 간 연대 책임, 보증금 납부 비중과 반환 권리 등을 규정한 공동 거주 계약서를 체계화·법제화해 비친족 가구의 보증금과 주거권을 보호할 것을 제안했다.

프랑스는 이를 적용해 혼인 외에도 관계에 따라 임대료 연대 납부 의무, 임차권 승계 등을 구체적으로 제시하고 있다.

연구진은 가족관계증명서 등 법적 가족 중심 증빙에서 주민등록표 등본에 ‘동거인’ 기재 등 관계 증빙 방식 다양화도 정책 개선 방안으로 내놓았다. 미국이나 프랑스에서는 주거 지원을 위한 거주·동거 사실을 증명할 때 운전면허증, 신분증과 같이 행정기관을 통해 발급된 증명서 외에도 관리비나 임대료 고지서·우편 등 유연한 방식을 활용하고 있다.

연구진은 “1인 가구로 살아가는 시기가 장기화하면서, 신체적·정서적 돌봄이 어렵고 고독사나 사회적 고립에 취약하다”며 “비친족 가구가 함께 살면서 정서적·금전적 등 상호 도움을 주고받을 수 있는 만큼 비친족 가구 등 다양한 가족을 포용한 주거 정책의 패러다임 전환이 필요하다”고 강조했다.

/김해나 기자 khn@kwangju.co.kr