고사 위기 몰린 지역대학, 힘겨운 학생모집 눈물겨운 버티기

사라지는 지방 막을 수 없나<10>

광주·전남 정원 못채운 대학 속출

20년후 5곳 중 1곳만 살아남아

정부정책 수도권 쏠림·불균형 촉진

지역 상생 특단의 생존대책 절실

광주·전남 정원 못채운 대학 속출

20년후 5곳 중 1곳만 살아남아

정부정책 수도권 쏠림·불균형 촉진

지역 상생 특단의 생존대책 절실

|

“이제 대학들은 학령인구 감소로 ‘데스밸리’(Death Valley)로 진입했다.”

전문가들이 수년 전부터 경고한 대학 위기가 실체를 드러내고 있다.

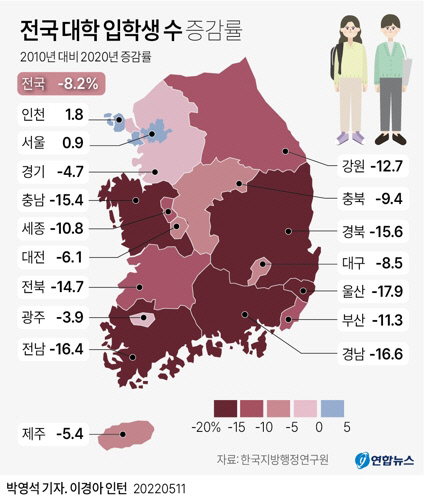

전국 비수도권 지역대학이 학령인구 감소의 직격탄을 맞고 있지만 광주·전남지역 대학에게는 더 가혹한 시련이다.

최근 종로학원 분석에 따르면 광주와 전남지역 대학이 2023학년도 수시·정시 모집을 마감한 결과 정원 3029명을 채우지 못했다. 광주는 9개 대학 1554명, 전남은 9개 대학에서 1475명의 결원이 발생, 추가 모집에 나서야 했다. 광주·전남 7개 대학은 정시모집 경쟁률 1대1에 미치 못했고, 정시모집에서 4개 학과는 지원자가 0명이었다.

전남 A대학 관계자는 “올해는 그럭저럭 버텨냈지만 해마다 신입생 모집이 전쟁”이라고 말했다.

광주와 전남지역 대학들은 학령인구 감소로 해마다 악전고투하고 있다. 국·사립을 대표하는 전남대와 조선대의 신입생 최종 등록률이 99.69%, 99.4%인 점을 감안하면 나머지 대학들은 사실상 정원을 채우지 못했다. 한국교육개발원 교육통계서비스를 보면 2022년 광주·전남지역 일반대학 신입생 충원율은 각각 98.7%, 92.7%였다. 2022년 광주·전남지역 전문대 신입생 충원율은 각각 94.4%, 83.0%로 적신호가 켜진 상태다.

미래 전망은 더 암울하다. 이동규 동아대 기업재난관리학과 교수의 ‘인구변동을 둘러싼 주제를 통한 미래 전망’ 보고서를 보면 2042~2046년 국내 대학 수는 190개로 예상된다. 현재 국내 대학 385곳 중 절반(49.4%)만 살아남고 나머지 195곳은 사라진다는 얘기다. 전체 17개 시·도 중 대학 생존율이 75% 이상인 곳은 서울(81.5%)과 세종(75.0%)뿐이었고 경남(21.7%), 울산(20.0%), 전남(19.0%) 등은 5곳 중 1곳만 살아남을 것으로 전망됐다. 서울 등 수도권의 인구 쏠림 현상으로 지방의 학령인구가 급감하면서 지방대의 경쟁력이 떨어지고 결국 문을 닫는 대학들이 속출할 것이란 관측이다.

광주·전남 대학들은 신입생 급감에다 14년째 등록금 동결로 재정사정이 급격히 악화하고 있다. 광주·전남 사립대학이 전체수입의 60%를 등록금에 의존하고 있는 상황에서 학생수 급감이 대학을 생존 위기로 내몰고 있는 것이다.

한국교육개발원(KEDI)은 최근 공개한 ‘고등교육 정부 재정 확보방안 연구’ 보고서에서 대학 재정결손이 처음 나타난 지역은 2012년 광주·세종·전남이었고, 2013년부터는 부산·경북·전북으로 확대됐다고 분석했다. 한국대학교육협의회가 집계한 국내 사립대의 2021년 한 해 적자가 1550억 원에 달했다.

대학들은 재정난을 돌파하기 위해 외국인 학생 유치에 나서 2022년 현재 광주에는 3688명, 전남에는 2179명 등 모두 5000여명에 달하는 외국인 유학생들이 캠퍼스에 머물고 있다. 이마저도 여의치 않아 지역 대학들은 사실상 ‘버티기’를 하고 있는 실정이다.

문제는 대학의 위기가 지역의 위기라는 데 있다. 경쟁력을 잃은 지역대학이 존폐 위기에 놓이고 이 때문에 주민, 청년들은 더 좋은 교육여건과 직장을 찾아 다시 지역을 떠나는 악순환을 낳게된다. 대학이 지역인재의 댐으로서 기능을 상실하면 지역 소멸과 침체를 가속화하는 구조다.

하지만, 정부는 수도권 반도체 학과 증원 등 수도권 쏠림을 가속화해 학과 통·폐합과 구조조정 등으로 생존을 모색하는 지방대의 위기를 심화하고, 지역 불균형을 촉진하고 있다.

정부가 쥐고 있던 2조원 규모의 대학 재정 지원 사업의 집행권도 지방자치단체로 넘기는 지역혁신중심 대학지원체계(RISE·라이즈), 글로컬대학30 정책도 우려를 낳고 있다. 글로컬 대학은 혁신 계획을 갖춘 대학을 2026년까지 총 30곳 선정해 학교당 5년간 1000억 원을 지원하겠다는 것이다. 학교당 지원 규모가 파격적이다 보니 일각에서는 글로컬 대학으로 지정되지 않은 지방대는 고사할 것이라며 글로컬대학30 추진방안이 지방대엔 사실상 ‘살생부’나 다름없다는 지적이 제기되고 있다.

광주의 B대학 관계자는 “대학들도 뼈를 깎는 생존 전략을 추진해야 하지만, 지자체에 대학 육성 권한을 부여하는 정부 정책 변화에 맞춰 지자체가 상생방안을 마련해야 하지만 그런 의지와 노력이 보이지 않는다. 이런 구조라면 정부 정책에서 소외된 지역 대학들은 소멸위기에 놓이고 지역에도 악영향을 미칠 것”이라고 말했다.

/윤영기 기자 penfoot@kwangju.co.kr

전문가들이 수년 전부터 경고한 대학 위기가 실체를 드러내고 있다.

전국 비수도권 지역대학이 학령인구 감소의 직격탄을 맞고 있지만 광주·전남지역 대학에게는 더 가혹한 시련이다.

최근 종로학원 분석에 따르면 광주와 전남지역 대학이 2023학년도 수시·정시 모집을 마감한 결과 정원 3029명을 채우지 못했다. 광주는 9개 대학 1554명, 전남은 9개 대학에서 1475명의 결원이 발생, 추가 모집에 나서야 했다. 광주·전남 7개 대학은 정시모집 경쟁률 1대1에 미치 못했고, 정시모집에서 4개 학과는 지원자가 0명이었다.

광주와 전남지역 대학들은 학령인구 감소로 해마다 악전고투하고 있다. 국·사립을 대표하는 전남대와 조선대의 신입생 최종 등록률이 99.69%, 99.4%인 점을 감안하면 나머지 대학들은 사실상 정원을 채우지 못했다. 한국교육개발원 교육통계서비스를 보면 2022년 광주·전남지역 일반대학 신입생 충원율은 각각 98.7%, 92.7%였다. 2022년 광주·전남지역 전문대 신입생 충원율은 각각 94.4%, 83.0%로 적신호가 켜진 상태다.

광주·전남 대학들은 신입생 급감에다 14년째 등록금 동결로 재정사정이 급격히 악화하고 있다. 광주·전남 사립대학이 전체수입의 60%를 등록금에 의존하고 있는 상황에서 학생수 급감이 대학을 생존 위기로 내몰고 있는 것이다.

한국교육개발원(KEDI)은 최근 공개한 ‘고등교육 정부 재정 확보방안 연구’ 보고서에서 대학 재정결손이 처음 나타난 지역은 2012년 광주·세종·전남이었고, 2013년부터는 부산·경북·전북으로 확대됐다고 분석했다. 한국대학교육협의회가 집계한 국내 사립대의 2021년 한 해 적자가 1550억 원에 달했다.

대학들은 재정난을 돌파하기 위해 외국인 학생 유치에 나서 2022년 현재 광주에는 3688명, 전남에는 2179명 등 모두 5000여명에 달하는 외국인 유학생들이 캠퍼스에 머물고 있다. 이마저도 여의치 않아 지역 대학들은 사실상 ‘버티기’를 하고 있는 실정이다.

문제는 대학의 위기가 지역의 위기라는 데 있다. 경쟁력을 잃은 지역대학이 존폐 위기에 놓이고 이 때문에 주민, 청년들은 더 좋은 교육여건과 직장을 찾아 다시 지역을 떠나는 악순환을 낳게된다. 대학이 지역인재의 댐으로서 기능을 상실하면 지역 소멸과 침체를 가속화하는 구조다.

하지만, 정부는 수도권 반도체 학과 증원 등 수도권 쏠림을 가속화해 학과 통·폐합과 구조조정 등으로 생존을 모색하는 지방대의 위기를 심화하고, 지역 불균형을 촉진하고 있다.

정부가 쥐고 있던 2조원 규모의 대학 재정 지원 사업의 집행권도 지방자치단체로 넘기는 지역혁신중심 대학지원체계(RISE·라이즈), 글로컬대학30 정책도 우려를 낳고 있다. 글로컬 대학은 혁신 계획을 갖춘 대학을 2026년까지 총 30곳 선정해 학교당 5년간 1000억 원을 지원하겠다는 것이다. 학교당 지원 규모가 파격적이다 보니 일각에서는 글로컬 대학으로 지정되지 않은 지방대는 고사할 것이라며 글로컬대학30 추진방안이 지방대엔 사실상 ‘살생부’나 다름없다는 지적이 제기되고 있다.

광주의 B대학 관계자는 “대학들도 뼈를 깎는 생존 전략을 추진해야 하지만, 지자체에 대학 육성 권한을 부여하는 정부 정책 변화에 맞춰 지자체가 상생방안을 마련해야 하지만 그런 의지와 노력이 보이지 않는다. 이런 구조라면 정부 정책에서 소외된 지역 대학들은 소멸위기에 놓이고 지역에도 악영향을 미칠 것”이라고 말했다.

/윤영기 기자 penfoot@kwangju.co.kr