새들의 방식, 기만·협업에 사투리…새들의 놀라운 지능

제니퍼 애커먼 지음, 조은영 옮김

|

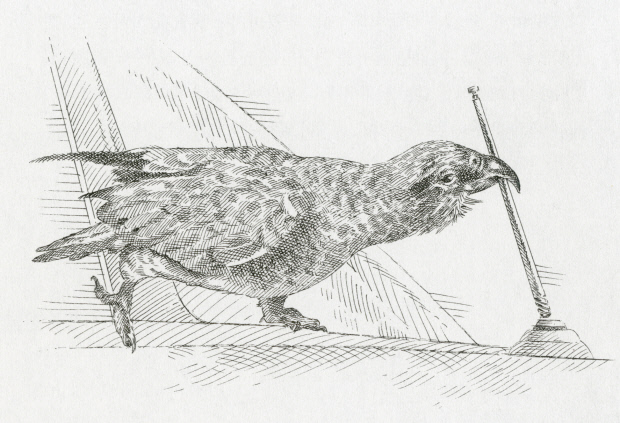

새들 중에도 유별나게 장난이 심해 혼자서 놀이를 즐기는 새도 있다. <까치 제공> |

다른 조류의 사랑 행위도 이채롭다. 코뿔바다오리는 섹스를 기대하며 서로 부리를 문지른다. 피셔모란앵무의 애정 표현은 달달하다. 이들 앵무커플은 암수가 서로의 몸에 파고들어 깃털을 다듬고 부리를 씹으며 입맞춤을 한다.

겉모습만큼이나 다채로운 새들의 세계를 집약한 ‘새들의 방식’은 새에 관한 완전히 새로운 관점을 제시하는 책이다. 20개국의 언어로 번역된 ‘새들의 천재성’을 비롯해 모두 8권의 책을 펴낸 제니퍼 애커먼이 저자로, 그는 30년 넘게 생물학 이야기를 써오고 있다.

책에는 다양한 활동에 초점을 맞췄다.

먼저 ‘말하기’는 의사소통이 주제로, 새들이 노래하는 이유를 들여다본다. 야생동물 음향 기록가인 앤드루 스키어치는 새벽 합창은 관계를 조율하고 확인하는 집단 현상이라고 설명한다. 자신의 짝이나 가족, 이웃과 장소와 소속을 재확인하는 행위라는 것이다.

명금류의 발성은 지역마다 다르고 심지어 인간처럼 ‘사투리’도 있다. 사투리를 처음 인지한 조류학자 루이스 밥티스타는 노래만 듣고도 새와 부모가 어느 지역 출신인지 정확히 집어냈다. 또한 과거에는 새의 가청 범위가 인간보다 좁다고 알려졌지만 붉은머리오목눈이나 검은자코뱅벌새는 인간의 청력을 초월하는 초음파 영역의 소리를 낸다고 알려졌다.

새들도 먹거리를 찾기 위해 고생을 마다하지 않는다. 보이지 않는 먹이를 찾아서 땅을 파거나 맛없는 부분을 버린다. 특별히 제작한 도구로 먹이를 은신처에서 꾀어내기도 한다. 바보때까치는 먹잇감을 잔가지나 철조망에 꽃아둔다. 쥐나 개구리, 몸집이 큰 동물을 마치 폭력배처럼 살해하는 잔인성도 있다.

새들의 색각(色覺)은 인간의 한계를 넘어선다. 인간의 망막에는 파랑, 초록, 빨강의 세 색깔을 수용하는 원뿔세포가 있지만 새들은 추가로 자외선 파장을 감지하는 원뿔세포가 있다. 그 덕에 새들은 풀과 나뭇잎이 무성한 숲속에 위장된 먹잇감을 포착하고 두더지가 남긴 소변 흔적도 구분한다.

아울러 새들도 나름의 방식으로 놀 줄 안다. 큰까마귀와 케아앵무새는 가장 장난기 많은 동물로 알려져 있다. 잔가지를 들고 하늘을 날다가 떨어뜨린 다음 잡거나, 한 발로 매달린 채 다른 발에 장난감이나 먹이를 들고 부리에서 발로 옮기기도 한다.

저자가 보는 새들은 ‘인습 타파자이자 규칙위반자’이다. 달리 말하면 새들은 인간이 하나의 틀 안에서 설명하려는 시도를 거부한다. 새의 세계는 우리가 생각하는 것보다 훨씬 복잡하고 다채롭다.

<까치·2만원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr