[예향 초대석] 호남의병 역사 재정립한 사학자 홍영기

“이름 없는 의로운 사람들, 역사가 기억해야죠”

일본 자료·신문 뒤져가며 30년 연구

호남의병 2500여명 엑셀 파일로 정리

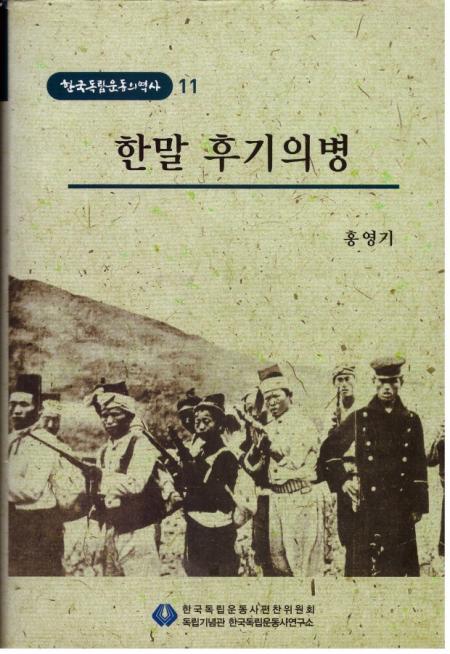

‘한말 후기의병’·‘호남의병열전’ 발간

무명의 의병들 발굴 역사에 드러내

지난해 고전 강독 모임 ‘이택계’ 시작

공부한 내용 나누고 공유하고 싶어

<순천대 사학과 명예교수·노사학연구원장>

일본 자료·신문 뒤져가며 30년 연구

호남의병 2500여명 엑셀 파일로 정리

‘한말 후기의병’·‘호남의병열전’ 발간

무명의 의병들 발굴 역사에 드러내

지난해 고전 강독 모임 ‘이택계’ 시작

공부한 내용 나누고 공유하고 싶어

<순천대 사학과 명예교수·노사학연구원장>

|

민족사학자 백암(白巖) 박은식(1859~1925)은 1920년 출간한 ‘한국독립운동지혈사’(韓國獨立運動之血史)에서 “의병은 독립운동의 도화선“이라며 “대체로 각 도(道)의 의병을 말한다면 전라도가 가장 많았는데 아직까지 그 상세한 사실을 얻을 수 없으니 후일을 기다려야 한다”고 평가했다. 일제에 맞서 총칼을 들고 일어났던 민초들은 역사에 이름들을 남기지 못하고 산화했다. 홍영기(63) 순천대 사학과 명예교수·노사학연구원장은 30여 년간 한말 의병투쟁사 연구에 전념해오면서 스러져간 수많은 무명(無名) 호남의병들의 ‘이름’을 밝혀 역사에 존재를 드러나게 했다. 최근 ‘노사학파가 기록한 호남의병열전’을 펴낸 홍 교수를 순천시 월등면 ‘만권당’(慢倦堂)에서 만나 호남의병 이야기를 들어보았다.

◇“의병은 독립운동의 도화선”=“하늘이 우리나라를 도와서 후일에 도모할 날이 있다면 어수선한 사태를 바로잡는 일은 마땅히 이들 의사(義士)들에게 맡겨야 할 것이므로, 사록(私錄)에 그 성명을 기록하여 뒷날의 참고로 삼고자 한다.”

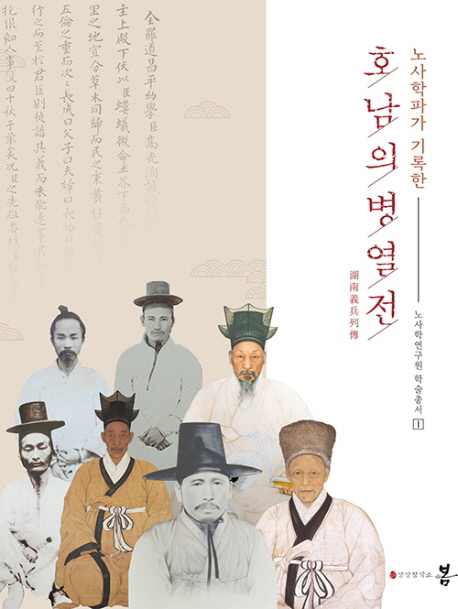

역사의 시계를 110여 년 전으로 되돌려보자. 1896년 장성의병을 이끌었던 유학자 송사(松沙) 기우만(1846~1916)은 나라가 망해가던 1909년 붓을 들어 ‘호남의사열전’(湖南義士列傳)을 썼다. 송사와 동학(同學)인 후석(後石) 오준선은 구순의 어머니를 봉양해야 해서 녹천과 의병대열에 함께 하지 못했지만 ‘후석유고(後石遺稿)’에 녹천(鹿川) 고광순과 성재(省齋) 기삼연 등 의병장 4명의 전기를 남겼다.

송사 문하에서 학문을 닦았던 제자 염재(念齋) 조희제 또한 ‘염재야록(念齋野錄)’을 저술해 항일운동을 펼치고 절개를 지킨 지사들의 행적을 담았다. 세 사람은 ‘노사(蘆沙) 기정진’(1798~1879) 선생의 학맥을 잇는 노사학파라는 공통분모를 갖고 있다.

노사는 ‘장안의 만개의 눈이 장성의 외눈만 못하다’(長安萬目不如長城一目)라는 말이 회자(膾炙)될 정도로 독창적인 성리학의 대가였고, ‘조선 성리학의 6대가’(서경덕·이이·이진상·이황 ·임성주) 또는 ‘근세 유학의 3대가’(이진상·이항로)로 꼽힌다. 노사 학풍은 현실을 개혁하려는 현실성이 강해 위정척사(衛正斥邪) 운동과 한말 의병운동을 선도했다.

이번 책은 지난 2017년 10월 창립한 (사)노사학 연구원이 세 사람의 책에서 호남의병 인물 관련 내용을 뽑아 펴낸 것이다. 노사의 학맥을 잇는 제자들은 왜 일제 경찰의 감시와 탄압 속에서도 ‘의병전’ 저술에 심혈을 기울였을까?

“한쪽은 포상하고, 다른 한쪽은 폄하하는 포폄(褒貶)의 역사는 춘추의 필법이거든요. 고전적인 방법으로 역사를 남기고자 할 때 징벌해야 될 사람들은 일본인이고, 의병들은 반드시 기려야 될 사람들이 아니냐. 후세사람들이 (의병 기록을) 볼 수 있어야 한다는 그런 인식을 가졌다는 것만으로도 대단합니다.

◇의병연구 30여년 한길=홍영기(63) 순천대 사학과 명예교수(노사학 연구원장)는 30여 년 동안 의병과 함께 해왔다. 구한말 의병 투쟁사 중에서도 가장 활발한 투쟁을 벌였지만 역사에서 소홀하게 취급됐던 호남지역 의병의 역사를 재정립하고, 이름 없이 스러져간 민초(民草) 의병들을 발굴하고 되살려내는데 심혈을 기울였다. 무명(無名) 의병의 투쟁사를 복원하는 것은 민중들의 시각에서 민족사를 보는 것과 같았다. 일본 측 1차자료에 의병들은 강도나 살인, 상해, 방화 등 그들에게 적대적인 반사회적 ‘폭도’로 기록돼 있었다.

그는 의병자료 발굴의 고통과 즐거움을 월간 ‘아시아문화’(2016년 3월호)에 실린 ‘한말의병 연구자로서의 반평생’에서 이렇게 묘사했다.

“…지금처럼 한국사 관련 데이터베이스가 구축되지 않았던 시절, 오래된 신문을 한 장 한 장 넘겨가며 발굴한 기사로써 퍼즐을 맞추듯 역사적 사실을 찾아가는 작업은 고통과 인내를 수반하지만 그만큼 즐거움도 컸다.”

홍 교수는 1992년 서강대 대학원에서 박사학위 논문으로 ‘대한제국시대 호남의병 연구’를 제출했다. 당시 거의 알려져 있지 않았던 ‘나주의병’을 비롯해 태인의병, 화순 쌍산의소(雙山義所), 안규홍 의병장, 심남일 의병장을 새롭게 조명했다. 이후 10여 년 동안 논문을 가다듬고 보완해 2004년에 ‘대한제국기 호남의병 연구’(일조각 刊)를 펴냈다. ‘이 책을 일본 제국주의의 총칼에 스러진 호남의병의 영전에 바친다’는 헌사를 붙인 이 책에는 의미심장한 자료를 부록으로 달았다. 한국과 일본의 자료를 토대로 대한제국기에 활동한 호남의병 2500명의 이름과 나이, 출신지, 직업, 의병진 소속, 의병이후의 행적, 형량(刑量) 등을 일일이 액셀 파일로 정리한 획기적인 자료였다.

의병들의 직업을 보면 유생과 농민 외에도 해산군인, 의관, 대장장이, 사냥꾼, 필묵상, 무당, 승려, 소금장사, 엿장수, 기름장사, 날품팔이, 주막업, 목수, 짚신제조업 등 다양했다. 한눈에 알아볼 수 있도록 깔끔하게 액셀 파일로 정리한 명단을 통해 수많은 무명(無名)의 의병들이 역사에 제자리를 찾을 수 있었다. 특히 서훈(敍勳=나라를 위해 세운 공로에 대하여 등급에 따라 훈장을 내림)을 받을 수 있는 길이 열렸다.

“새로운 자료를 발굴해 이름 모를 의병들의 활동을 조명함으로써 독립유공자로 서훈 받을 수 있는 토대를 제공한 점에서 보람을 느낍니다.”

◇의병정신, 5·18까지 이어져=홍 교수와 ‘의병’과의 인연은 우연하게 찾아왔다. 그가 전남대 사범대 국사교육과를 졸업하고 1983년 보성 문덕중에서 3학년 담임을 맡았을 때 일이다. 한 학생이 원호처(현 국가보훈처) 등록금 감면대상이기에 사유를 물었다. 그런데 학생은 부끄럽게 여기는지 대답을 제대로 하지 못했다. 알고 보니 그 학생은 ‘안담살이’로 알려진 머슴출신 의병장 안규홍(1879~1910) 의병부대에서 부장(副長)으로 활동한 염재보(1868~1911) 의병장의 증손자였다.

당시 홍 교수는 염재보는 물론 안규홍 의병장에 대해서도 전혀 몰랐다. 지역에 훌륭한 의병장이 있다면 당연히 역사교사는 알아야 하는데 몰랐다는 점에서 부끄러웠다. 교과서에는 평민의병장으로 경상도에서 활약한 신돌석만 실려 있었다.

홍 교수는 30여년에 걸친 의병 연구를 통해 한말 의병사에서 ‘호남의병이 독립운동의 도화선’ 이었다는 점과 호남의병의 역사적 위상을 학문적으로 입증했다. 광주와 장성, 담양과 같은 내륙 고을뿐만 아니라 해남과 완도, 진도 등 연안 섬 지역까지 의병의 활동이 매우 왕성했음을 밝혀냈다.

의병 활동만 강조하지 않고 일제가 의병항쟁에 대해 어떻게 대응했는가까지 검토해 정리했다. 또한 동학농민 혁명에서 한말 의병으로 전환되는 과정을 ‘단절’과 ‘계승’의 측면에서 구체적으로 입증했다. 민중들은 동학혁명과 의병항쟁 등을 거치며 역사의 전면에 나서게 된다. 의병들의 ‘사생취의’(捨生取義·자기 목숨을 던져서 의를 취한다) 정신은 3·1운동과 해외 무장투쟁, 5·18민주화운동으로 이어진다.

홍 교수는 보장된 정년(65세)을 채우지 않고 앞당겨 2018년 2월에 24년간 강단에 섰던 대학을 명예 퇴직했다. 오래전부터 품고 있었던 인생의 계획을 실천하기 위함이었다.

“서른까지는 ‘성장 및 공부하는 수학기’였고, 서른부터 예순 까지는 가족들을 부양하고 사회공동체에 기여하며 ‘일하는 시기’에요. 예순 이후에는 본인이 30년 동안 축적했던 것을 ‘나누는 과정’이라고 봐요. 불교식으로는 ‘회향’(回向)이라고 합니다. 우리식으로 얘기하면 나누는 건데 공유한다는 개념이 강해요. 실제로 제가 알고 있는, 지금까지 축적한 지식을 사회에 나누고 떠나는 거죠. 그것이 저로서는 가장 바람직한 인생의 설계가 아닌가 합니다.”

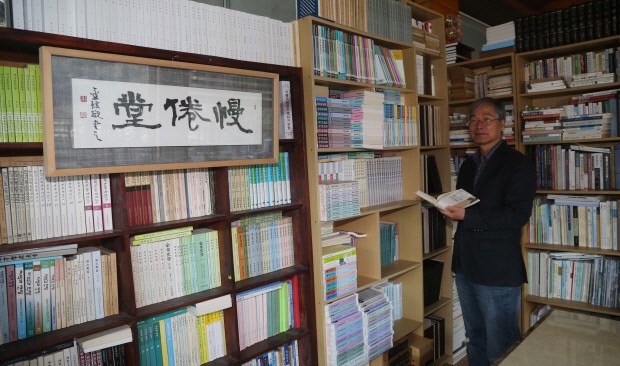

순천시 월등면에 자리한 ‘만권당’(慢倦堂)은 홍 교수의 개인 공부방 겸 시민과 더불어 고전을 공부하는 인문학당이다. 당호는 ‘게으르고 여유로운 집’과 ‘만권의 책이 있는 집’이라는 중의적 의미를 띠고 있다. 한쪽에는 ‘사랑’(史廊)이라는 액자가 걸려있다. 연구하며 봤던 많은 책과 자료들을 보관하고, 공부를 이어가기 위해 마련한 공간이다. 과거 카페로 쓰였던 건물인지라 실내공간이 널찍하고, 전망도 시원스럽게 트여 있다.

홍 교수는 그동안 역사학을 비롯한 인문학을 다양한 사람들과 함께 할 수 있는 방안과 ‘인성을 중시하는 인문학당’(Humademia)을 생각해 왔다. 앞으로 나름대로 공부를 계속해 나가면서 공부한 내용을 나누고, 대중화하는 작업을 벌일 생각이다. 지난해부터 인문학 공부에 관심이 높은 시민 10여명과 ‘논어’ 등 고전을 강독하는 모임인 ‘이택계’(麗澤契)를 시작했다. 이택은 ‘인접한 두 못이 서로 물을 윤택하게 한다’는 뜻으로, 벗이 서로 도와서 학문과 덕을 닦음을 비유적으로 이르는 말이다. 오래전부터 다향(茶香)을 즐겨온 녹차 마니아인 그는 5월이면 찻잎을 채취하고 덕느라 바쁜 시간을 보낸다.

나아가 홍 교수는 현재 농촌마을이 소멸 위기를 맞고 있는 가운데 전라도에 어떤 사람들이 살았는가를 기록으로 남기는 ‘사람과 마을 연구소’를 만들고, 지역의 역사와 문화를 지역민들과 공유할 수 있는 의미 있는 작업들을 구상하고 있다.

한편 광주·전남 지역에는 ▲화순 쌍산의소(사적 제485호) ▲구례 연곡사 고광순 의병장 순절비 ▲태인 무성서원·동의(同意) 기념비 호남순국열사지비 ▲안규홍·박재현 가옥(등록문화재 699호) 등 의병관련 유적이 남아있다.

/글·사진=송기동 기자 song@kwangju.co.kr

2012년 ‘의암대상’(학술부문)을 수상한 홍 교수 (오른쪽에서 세번째) |

송사 문하에서 학문을 닦았던 제자 염재(念齋) 조희제 또한 ‘염재야록(念齋野錄)’을 저술해 항일운동을 펼치고 절개를 지킨 지사들의 행적을 담았다. 세 사람은 ‘노사(蘆沙) 기정진’(1798~1879) 선생의 학맥을 잇는 노사학파라는 공통분모를 갖고 있다.

노사는 ‘장안의 만개의 눈이 장성의 외눈만 못하다’(長安萬目不如長城一目)라는 말이 회자(膾炙)될 정도로 독창적인 성리학의 대가였고, ‘조선 성리학의 6대가’(서경덕·이이·이진상·이황 ·임성주) 또는 ‘근세 유학의 3대가’(이진상·이항로)로 꼽힌다. 노사 학풍은 현실을 개혁하려는 현실성이 강해 위정척사(衛正斥邪) 운동과 한말 의병운동을 선도했다.

이번 책은 지난 2017년 10월 창립한 (사)노사학 연구원이 세 사람의 책에서 호남의병 인물 관련 내용을 뽑아 펴낸 것이다. 노사의 학맥을 잇는 제자들은 왜 일제 경찰의 감시와 탄압 속에서도 ‘의병전’ 저술에 심혈을 기울였을까?

“한쪽은 포상하고, 다른 한쪽은 폄하하는 포폄(褒貶)의 역사는 춘추의 필법이거든요. 고전적인 방법으로 역사를 남기고자 할 때 징벌해야 될 사람들은 일본인이고, 의병들은 반드시 기려야 될 사람들이 아니냐. 후세사람들이 (의병 기록을) 볼 수 있어야 한다는 그런 인식을 가졌다는 것만으로도 대단합니다.

|

홍 교수가 펴낸 의병 관련 저서들. |

그는 의병자료 발굴의 고통과 즐거움을 월간 ‘아시아문화’(2016년 3월호)에 실린 ‘한말의병 연구자로서의 반평생’에서 이렇게 묘사했다.

“…지금처럼 한국사 관련 데이터베이스가 구축되지 않았던 시절, 오래된 신문을 한 장 한 장 넘겨가며 발굴한 기사로써 퍼즐을 맞추듯 역사적 사실을 찾아가는 작업은 고통과 인내를 수반하지만 그만큼 즐거움도 컸다.”

홍 교수는 1992년 서강대 대학원에서 박사학위 논문으로 ‘대한제국시대 호남의병 연구’를 제출했다. 당시 거의 알려져 있지 않았던 ‘나주의병’을 비롯해 태인의병, 화순 쌍산의소(雙山義所), 안규홍 의병장, 심남일 의병장을 새롭게 조명했다. 이후 10여 년 동안 논문을 가다듬고 보완해 2004년에 ‘대한제국기 호남의병 연구’(일조각 刊)를 펴냈다. ‘이 책을 일본 제국주의의 총칼에 스러진 호남의병의 영전에 바친다’는 헌사를 붙인 이 책에는 의미심장한 자료를 부록으로 달았다. 한국과 일본의 자료를 토대로 대한제국기에 활동한 호남의병 2500명의 이름과 나이, 출신지, 직업, 의병진 소속, 의병이후의 행적, 형량(刑量) 등을 일일이 액셀 파일로 정리한 획기적인 자료였다.

의병들의 직업을 보면 유생과 농민 외에도 해산군인, 의관, 대장장이, 사냥꾼, 필묵상, 무당, 승려, 소금장사, 엿장수, 기름장사, 날품팔이, 주막업, 목수, 짚신제조업 등 다양했다. 한눈에 알아볼 수 있도록 깔끔하게 액셀 파일로 정리한 명단을 통해 수많은 무명(無名)의 의병들이 역사에 제자리를 찾을 수 있었다. 특히 서훈(敍勳=나라를 위해 세운 공로에 대하여 등급에 따라 훈장을 내림)을 받을 수 있는 길이 열렸다.

“새로운 자료를 발굴해 이름 모를 의병들의 활동을 조명함으로써 독립유공자로 서훈 받을 수 있는 토대를 제공한 점에서 보람을 느낍니다.”

장성 고산서원에서 열린 (사)노사학연구원 현판식. |

당시 홍 교수는 염재보는 물론 안규홍 의병장에 대해서도 전혀 몰랐다. 지역에 훌륭한 의병장이 있다면 당연히 역사교사는 알아야 하는데 몰랐다는 점에서 부끄러웠다. 교과서에는 평민의병장으로 경상도에서 활약한 신돌석만 실려 있었다.

홍 교수는 30여년에 걸친 의병 연구를 통해 한말 의병사에서 ‘호남의병이 독립운동의 도화선’ 이었다는 점과 호남의병의 역사적 위상을 학문적으로 입증했다. 광주와 장성, 담양과 같은 내륙 고을뿐만 아니라 해남과 완도, 진도 등 연안 섬 지역까지 의병의 활동이 매우 왕성했음을 밝혀냈다.

의병 활동만 강조하지 않고 일제가 의병항쟁에 대해 어떻게 대응했는가까지 검토해 정리했다. 또한 동학농민 혁명에서 한말 의병으로 전환되는 과정을 ‘단절’과 ‘계승’의 측면에서 구체적으로 입증했다. 민중들은 동학혁명과 의병항쟁 등을 거치며 역사의 전면에 나서게 된다. 의병들의 ‘사생취의’(捨生取義·자기 목숨을 던져서 의를 취한다) 정신은 3·1운동과 해외 무장투쟁, 5·18민주화운동으로 이어진다.

홍 교수는 보장된 정년(65세)을 채우지 않고 앞당겨 2018년 2월에 24년간 강단에 섰던 대학을 명예 퇴직했다. 오래전부터 품고 있었던 인생의 계획을 실천하기 위함이었다.

“서른까지는 ‘성장 및 공부하는 수학기’였고, 서른부터 예순 까지는 가족들을 부양하고 사회공동체에 기여하며 ‘일하는 시기’에요. 예순 이후에는 본인이 30년 동안 축적했던 것을 ‘나누는 과정’이라고 봐요. 불교식으로는 ‘회향’(回向)이라고 합니다. 우리식으로 얘기하면 나누는 건데 공유한다는 개념이 강해요. 실제로 제가 알고 있는, 지금까지 축적한 지식을 사회에 나누고 떠나는 거죠. 그것이 저로서는 가장 바람직한 인생의 설계가 아닌가 합니다.”

순천시 월등면에 자리한 ‘만권당’(慢倦堂)은 홍 교수의 개인 공부방 겸 시민과 더불어 고전을 공부하는 인문학당이다. 당호는 ‘게으르고 여유로운 집’과 ‘만권의 책이 있는 집’이라는 중의적 의미를 띠고 있다. 한쪽에는 ‘사랑’(史廊)이라는 액자가 걸려있다. 연구하며 봤던 많은 책과 자료들을 보관하고, 공부를 이어가기 위해 마련한 공간이다. 과거 카페로 쓰였던 건물인지라 실내공간이 널찍하고, 전망도 시원스럽게 트여 있다.

2019년 9월부터 시작한 논어모임 ‘이택계’. <홍영기 제공> |

나아가 홍 교수는 현재 농촌마을이 소멸 위기를 맞고 있는 가운데 전라도에 어떤 사람들이 살았는가를 기록으로 남기는 ‘사람과 마을 연구소’를 만들고, 지역의 역사와 문화를 지역민들과 공유할 수 있는 의미 있는 작업들을 구상하고 있다.

한편 광주·전남 지역에는 ▲화순 쌍산의소(사적 제485호) ▲구례 연곡사 고광순 의병장 순절비 ▲태인 무성서원·동의(同意) 기념비 호남순국열사지비 ▲안규홍·박재현 가옥(등록문화재 699호) 등 의병관련 유적이 남아있다.

/글·사진=송기동 기자 song@kwangju.co.kr