‘클림트’에 이어 ‘반 고흐’전 개최하는 제주 ‘빛의 벙커’

강렬한 ‘고흐’ 작품들 ‘빛의 벙커’에서 더 강렬하게 빛나다

반 고흐·폴 고갱 두 거장의 작품들 내년 10월까지 전시

예술·음악·공간 어우러진 몰입형 미디어 아트 속으로

반 고흐·폴 고갱 두 거장의 작품들 내년 10월까지 전시

예술·음악·공간 어우러진 몰입형 미디어 아트 속으로

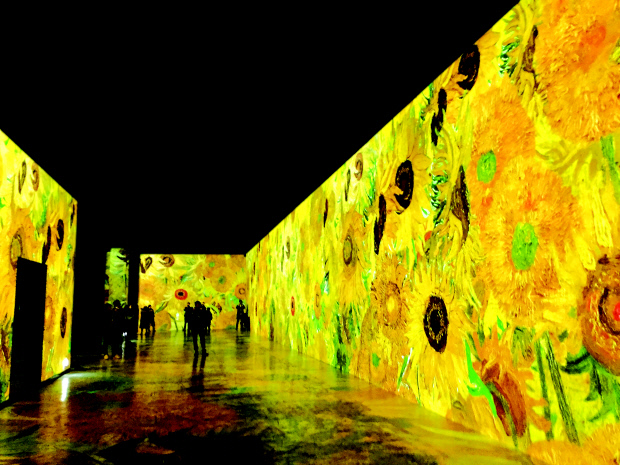

제주 ‘빛의 벙커’에서 개막한 ‘반고흐’전은 ‘감자먹는 사람들’ 등 초기작에서부터 ’해바라기’ ‘별이 빛나는 밤’ 등 전성기의 작품들을 아름다운 음악과 함께 감상할 수 있다. |

5m 높이의 출입문을 열고 안으로 들어서자 어두운 탄광 속으로 빨려 들어가는 듯 하다. 가로 100m, 세로 50m의 벙커는 방문객의 오감을 마비시킨다. 잠깐의 적막이 지나가자 화려한 색의 향연이 벽과 바닥에 펼쳐진다. 누가 먼저랄 것도 없이 여기 저기서 탄성이 터져 나온다. 곧이어 바로크 음악의 거장 장 바티스트 륄리의 ‘서민귀족’ 서곡이 흘러 나오자 추수가 한창인 노란 밀밭이 바람에 움직이고 농부의 거친 손은 강렬한 태양 빛 아래서 바삐 움직인다.

프로방스의 아름다운 자연과 해바라기는 노르웨이 작곡가 그리그의 ‘솔베이지 노래’를 배경으로 되살아 나고, 별이 빛나는 아를의 론강 물결은 재니스 조플린의 ‘Kozmic Blues’의 감미로운 재즈선율과 함께 관람객의 가슴 속으로 밀려 든다.

지난 주말 불멸의 화가 ‘빈센트 반 고흐’(1853~1890)의 삶과 예술세계를 만날 수 있는 제주 ‘빛의 벙커’(Bunker de Lumieres)를 찾았다. 지난해 56만 명의 관람객을 동원한 ‘빛의 벙커:클림트’전의 후속작으로 반 고흐와 그의 예술동지인 폴 고갱(1848~1093)의 대표작들을 미디어아트로 구현한 특별한 전시다. 화려한 시각적 효과와 웅장한 음악이 빚어낸 ‘콜라보’는 관람객을 고흐와 고갱의 작품 속으로 불러 들이는 특별한 체험을 선사한다.

이번 ‘빛의 벙커’전의 특징은 예술, 음악, 공간이 어우러진 몰입형 미디어아트라는 점이다. 반 고흐의 창의성이 집중적으로 발현됐던 10년간 그가 남긴 800점 이상의 회화와 1000여 점의 드로잉 작품으로 구성됐다. 지난해 첫번째로 선보인 클림트 전이 ‘색채’에 초점을 맞췄다면 이번 전시는 반 고흐의 강렬한 붓터치와 질감을 생동감있는 영상으로 담아냈다. 이 때문에 반 고흐 특유의 대담한 색채에 독창성을 가미한 표현력을 벙커 벽면과 바닥을 통해 입체적으로 느낄 수 있다. 말하자면, 거장의 예술을 ‘눈과 귀’로 즐길 수 있는 것이다.

전시장에 들어선 관람객들은 어두운 벙커 안을 자유롭게 거닐며 산책하듯 반 고흐의 명작들을 시대순으로 만나 볼 수 있다. 제작사인 프랑스의 ‘컬처스페이스’는 반 고흐의 삶을 음악과 영상으로 곁들인 한편의 예술영화로 각색했다. 생전 2000여 점의 작품을 남겼지만 동생 테오에게 단 1점 판매되는 등 지독한 가난과 싸우다 권총 자살로 37세의 생을 마감한 고흐의 삶은 그 자체로 ‘드라마’이기 때문이다. 이번 전시는 짧지만 강렬했던 고흐의 여정을 되돌아 볼 수 있다는 점에서도 의미가 있다.

전시는 반 고흐의 삶의 각 단계와 뉘넨 (Neunen), 아를(Arles), 파리(Paris), 생래미 드 프로방스(Saint Remy de Provence), 그리고 오베르 쉬르 우아즈 (Auvers-sur-oise)에서의 예술적 궤적을 따라간다. 관람객들은 초기 작품에서부터 전성기 작품까지, 그리고 풍경화에서부터 자화상에 이르기까지 다양한 반 고흐 작품의 정수를 만나볼 수 있다. 초기작인 ‘감자먹는 사람들’에서 부터 ‘해바라기’, ‘별이 빛나는 밤’, ‘아를의 반 고흐 방’, ‘꽃피는 아몬드 나무’ ‘까마귀가 나는 밀밭’ 등이 벙커 벽에서 재탄생된다.

특히 마지막 삶의 정착지였던 파리 근교의 오베르 쉬르 우아즈에서 그린 ‘까마귀가 나는 밀밭’은 관람객에게 진한 여운을 남긴다. 자살을 예고하듯 밀밭의 까마귀를 소재로 그린 작품인데 푸른 하늘과 노란 밀밭, 그 위로 수백 마리의 까마귀떼가 날아 다니는 장면은 압도적이다. 관람객을 향해 달려 오는 까마귀 떼는 짜릿한 전율로 다가온다.

폴 고갱은 반 고흐의 영상시간 32분 보다 ?은 10분 정도이지만 깊은 인상을 안겨준다. 특히 고갱의 작품을 소재로 한 몰입형 미디어아트 작품은 이번 빛의 벙커가 처음이라는 점에서 화제다. 고갱의 고향인 브르타뉴로의 회상을 시작으로 고갱이 남긴 수많은 걸작들이 관람객들에게 자아와 인생에 대한 철학적 질문을 던진다. 그의 대표작인 ‘우리는 어디에서 왔는가? 우리는 누구인가? 우리는 어디로 갈 것인가?’ 처럼.

이번 전시회의 하이라이트 가운데 하나는 두 거장의 삶에 맞춘 음악 선곡이다. 비발디, 그리그, 스메타나, 푸치니 등 클래식 거장의 작품 뿐만 아니라 니나 사이몬, 재니스 조플린의 ‘Don’t let me be understood‘ 등 재즈 선율은 작품 감상의 즐거움을 배가시킨다. 전시는 내년 10월25일까지.

/제주=글·사진 박진현 문화선임 기자 jhpark@kwangju.co.kr

이번 제주 빛의 벙커에서는 고흐 작품과 함께 폴 고갱의 대표작들도 만날 수 있다. |

지난 주말 불멸의 화가 ‘빈센트 반 고흐’(1853~1890)의 삶과 예술세계를 만날 수 있는 제주 ‘빛의 벙커’(Bunker de Lumieres)를 찾았다. 지난해 56만 명의 관람객을 동원한 ‘빛의 벙커:클림트’전의 후속작으로 반 고흐와 그의 예술동지인 폴 고갱(1848~1093)의 대표작들을 미디어아트로 구현한 특별한 전시다. 화려한 시각적 효과와 웅장한 음악이 빚어낸 ‘콜라보’는 관람객을 고흐와 고갱의 작품 속으로 불러 들이는 특별한 체험을 선사한다.

전시장에 들어선 관람객들은 어두운 벙커 안을 자유롭게 거닐며 산책하듯 반 고흐의 명작들을 시대순으로 만나 볼 수 있다. 제작사인 프랑스의 ‘컬처스페이스’는 반 고흐의 삶을 음악과 영상으로 곁들인 한편의 예술영화로 각색했다. 생전 2000여 점의 작품을 남겼지만 동생 테오에게 단 1점 판매되는 등 지독한 가난과 싸우다 권총 자살로 37세의 생을 마감한 고흐의 삶은 그 자체로 ‘드라마’이기 때문이다. 이번 전시는 짧지만 강렬했던 고흐의 여정을 되돌아 볼 수 있다는 점에서도 의미가 있다.

전시는 반 고흐의 삶의 각 단계와 뉘넨 (Neunen), 아를(Arles), 파리(Paris), 생래미 드 프로방스(Saint Remy de Provence), 그리고 오베르 쉬르 우아즈 (Auvers-sur-oise)에서의 예술적 궤적을 따라간다. 관람객들은 초기 작품에서부터 전성기 작품까지, 그리고 풍경화에서부터 자화상에 이르기까지 다양한 반 고흐 작품의 정수를 만나볼 수 있다. 초기작인 ‘감자먹는 사람들’에서 부터 ‘해바라기’, ‘별이 빛나는 밤’, ‘아를의 반 고흐 방’, ‘꽃피는 아몬드 나무’ ‘까마귀가 나는 밀밭’ 등이 벙커 벽에서 재탄생된다.

특히 마지막 삶의 정착지였던 파리 근교의 오베르 쉬르 우아즈에서 그린 ‘까마귀가 나는 밀밭’은 관람객에게 진한 여운을 남긴다. 자살을 예고하듯 밀밭의 까마귀를 소재로 그린 작품인데 푸른 하늘과 노란 밀밭, 그 위로 수백 마리의 까마귀떼가 날아 다니는 장면은 압도적이다. 관람객을 향해 달려 오는 까마귀 떼는 짜릿한 전율로 다가온다.

폴 고갱은 반 고흐의 영상시간 32분 보다 ?은 10분 정도이지만 깊은 인상을 안겨준다. 특히 고갱의 작품을 소재로 한 몰입형 미디어아트 작품은 이번 빛의 벙커가 처음이라는 점에서 화제다. 고갱의 고향인 브르타뉴로의 회상을 시작으로 고갱이 남긴 수많은 걸작들이 관람객들에게 자아와 인생에 대한 철학적 질문을 던진다. 그의 대표작인 ‘우리는 어디에서 왔는가? 우리는 누구인가? 우리는 어디로 갈 것인가?’ 처럼.

이번 전시회의 하이라이트 가운데 하나는 두 거장의 삶에 맞춘 음악 선곡이다. 비발디, 그리그, 스메타나, 푸치니 등 클래식 거장의 작품 뿐만 아니라 니나 사이몬, 재니스 조플린의 ‘Don’t let me be understood‘ 등 재즈 선율은 작품 감상의 즐거움을 배가시킨다. 전시는 내년 10월25일까지.

/제주=글·사진 박진현 문화선임 기자 jhpark@kwangju.co.kr