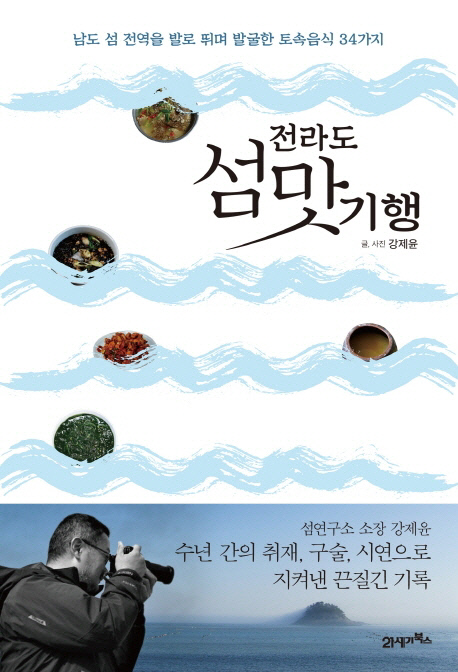

“섬 토속음식은 음식문화의 오래된 미래”

강제윤 시인 ‘전라도 섬맛 기행’ 펴내

하의도 낙지냉연포탕, 흑산도 홍어껍질묵

34가지 레시피로 본 섬의 문화사

‘예향’에 ‘남도의 섬과 토속음식’ 연재도

하의도 낙지냉연포탕, 흑산도 홍어껍질묵

34가지 레시피로 본 섬의 문화사

‘예향’에 ‘남도의 섬과 토속음식’ 연재도

고춧가루를 넣은 하의도 ‘낙지냉연포탕’과 흑산도 ‘홍어껍질묵’ |

고춧가루를 넣은 하의도 ‘낙지냉연포탕’과 흑산도 ‘홍어껍질묵’ |

|

|

지난 8월 8일은 정부가 지정한 ‘섬의 날’이었다. 목포와 신안에서 ‘만남이 있는 섬, 미래를 여는 섬’이라는 주제로 개최된 행사에는 약 15만 여명의 인파가 몰려 성황을 이뤘다.

전남에는 유무인도를 합쳐 약 2200여개의 섬이 있다. 전국에 4000여 개의 섬 가운데 55%가량이 전남에 분포한다. 그만큼 서남해안을 낀 전남은 향후 블루 이코노미를 실현할 수 있는 최적의 조건을 갖췄다.

“바람 부는 날에는 섬으로 갔다/ 바람 잔잔한 날에도 섬으로 갔다./ 슬픔이 목울대까지 차오른 날에도 섬으로 갔다…”고 노래한 시처럼 그는 수시로 섬으로 향했다. “열흘만 바다를 못 봐도 몸이 바짝바짝 타서 견딜 수 없다”는 그는 “다시 바다를 보면 해삼이 물을 먹고 부풀어 오르듯 되살아난다”고 한다.

“전라도 섬은 다른 지역보다 음식문화가 더 많이 남아 있습니다. 갯벌과 해안, 농토를 끼고 있어 식재료가 다양하지요. 또한 어종이 풍부해 여전히 식생활에서 전승되는 음식이 많습니다.”

책 발간을 계기로 가진 인터뷰에서 강 시인은 “외래문화의 유입으로 섬의 토속음식도 점차 소멸되고 있어 레시피라도 기록해야겠다는 생각을 했다”는 것이다. 수년 간 바다를 누빈 섬 사나이라 다소 강인해보일 것 같지만, 그는 여려 보이는 인상을 지녔다. 오랫동안 시를 써온 시인답게 내면에는 푸른 바다와 같은 원초적인 감상이 자리했다.

허영만 만화가는 추천사에서 “강제윤이니까 할 수 있는 작업이다. 나한테는 그의 뒤를 밟아 섬 음식을 확인해야 하는 숙제가 생겼다”고 책 발간 의미를 부여했다.

강 시인은 수년 간의 취재, 구술, 시연 등을 토대로 이번 책을 썼다. 그렇게 해서 내린 결론은 “전통은 변방을 통해 이어진다”는 것이었다. 그는 “우리 밥상에서 사라진 토속음식은 섬에 많이 남아 있기에 원형을 찾아내는 데 투자해야 한다”며 “그 토속음식이 우리 음식 문화의 ‘오래된 미래’”라고 강조했다.

그러면서 “섬 토속음식은 결코 섬만의 것이 아니다. 국가와 사회의 큰 자산이다”며 “토속음식의 맥이 끊기면 우리는 가장 소중한 보물 하나를 잃게 될 것”이라고 덧붙였다.

그가 소개하는 음식 가운데는 김대중 대통령의 고향 하의도 주민들이 먹는 ‘낙지냉연포탕’이 있다. 얼음 동동 띄워 시원하게 먹는 반전의 맛이 일품이라고 한다.

“냉연포탕집은 집집마다 약간씩 다르다. 전통방식대로 맑은 연포탕을 고집하는 집도 있고, 칼칼한 맛을 내기 위해 고춧가루를 약간 넣는 집도 있고 도시인들의 입맛에 맞춰 물회처럼 달달한 초장소스를 만들어 쓰는 집도 있다. 하지만 국물을 차게 해서 내는 점은 같다.”

중국의 닭 우는 소리가 들린다는 가거도에서는 ‘고구마수제비’가 별미다. 가거도 노인들은 지금도 모여서 고구마수제비를 만들어 먹는다고 한다. “논 한 평이 없어, 비탈밭에 고구마를 심어 허기를 채우던 시절의 음식이 이제는 별미가 됐다”는 것이다. 이 음식에는 쌀이 살짝 들어가는 것이 특징인데 “곡기가 들어가야 속이 든든하다”는 이유와 무관치 않을 터이다.

예로부터 홍어가 많이 나는 흑산도에서는 껍질로 다양한 요리를 했다. 그 가운데 ‘홍어껍질묵’은 이 지역의 토속 음식이다.

“흑산도 사람들도 처음에는 벗긴 껍질을 탕에다 넣고 끓여 먹었는데, 이후 누군가 묵을 만들어 먹었고 그것이 홍어껍질묵이란 새로운 음식문화를 탄생시켰다. 홍어껍질묵은 일반 해초묵과는 달리 쫄깃하고 고소하다.”

삭힌 홍어가 흑산도 음식의 대표선수로 돼 있지만, 현지인들은 싱싱한 홍어를 더 선호한단다. 원래 삭힌 홍어는 나주 등 내륙에서 성행했던 음식이다. 그에 따르면 흑산도 주민들은 “생 홍어가 암모니아 냄새도 없고 쫀득하니 찰지고 고소해” 더 먹는다는 것이다.

비렁길로 한 해 30만 명이 찾아오는 여수 금오도의 음식도 빼놓을 수 없다. 이곳에선 ‘천하 삼대 진미’로 불리는 ‘성게알찜’이 유명하다. 사실 성게알은 내륙에서도 맛볼 수 있지만 고가인 탓에 쉽게 접할 수 없다. 그것도 찜으로는 더더욱. 질리지 않는 음식이 어디 있을까 싶지만 “성게알과 성게알찜은 물리지 않는다”는 표현이 일말의 호기심으로 다가온다.

특히 “보라성게가 막 나오기 시작하는 초봄이 산란철인 말똥성게도 최고로 여물 맛있는 때”라며 “백반 밥상에 오른 성게찜과 생 성게알을 먹고 나면 대합탕이나 해삼물회는 그저 평범한 반찬”이라고 말한다.

이밖에 책에는 장산도 ‘기젓국’, 암태도 ‘마른숭어찜’, 관매도 ‘솔향기굴비찜’, 보길도 ‘전복포’, 연홍도 ‘쏨뱅이무침’ 등도 소개돼 있다.

“여행자로 사는 게 좋다”는 시인. 그는 인터뷰 말미에 의미 있는 말을 툭 던진다. 섬의 아름다운 풍경 이면에 드리워진 ‘그늘’도 보라는 얘기다.

“늘 섬을 다니다 보니 섬 사람들의 아픔이 보입니다. 소외와 차별의 그림자가 드리워진 탓이죠. 의료와 같은 기본권을 누리지 못하고 제때 치료를 받지 못해 불행한 상황에 처하게 되는 일들이 다반사로 일어나지요.”

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr