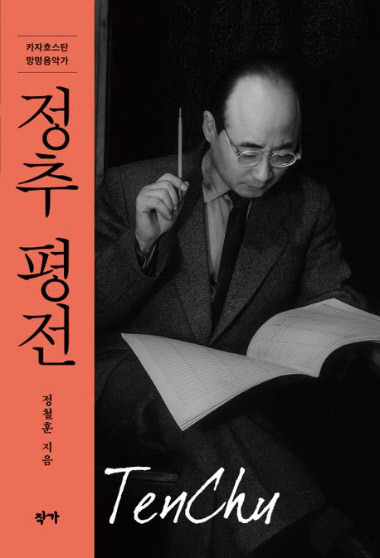

양림동이 낳은 민족 음악가 정추의 삶과 예술세계

조카 정철훈 ‘정추 평전’ 펴내

카자흐스탄 망명 음악가 활동

정근·정준채와 예술가 3형제

음악을 매개로 독립의 꿈 키워

카자흐스탄 망명 음악가 활동

정근·정준채와 예술가 3형제

음악을 매개로 독립의 꿈 키워

1940년 8월 정추 형제(왼쪽에서 시계방향으로 동생 권, 정추, 누나 경희, 형 준채). |

정준채, 정추, 정근은 광주 양림동이 낳은 예술가들이다. 이들 3형제는 격동의 시대 파란만장한 삶을 살았지만 자신만의 예술의 길을 꿋꿋이 걸어갔다.

‘북한영화의 아버지’로 일컫는 정준채(1917~1980 추정), ‘검은 머리 차이콥스키’로 불리는 정추(1923~2013), 연좌제 고통을 겪었음에도 동요 작곡가로 꽃을 피웠던 정근(1930~2015), 이들 3형제의 삶은 우리나라 근현대사의 곡절을 상징한다.

또한 이들 3형제의 예술 이면에는 양림동으로 대변되는 광주의 정서와 예술적 감성이 녹아 있다.

카자흐스탄 망명음악가 정추의 삶과 예술세계를 집약한 평전이 나와 화제다. 특히 이번 ‘정추 평전’은 분단과 이산의 가족사를 넘어 민족사 전체의 차원으로 복원했다는 점에서 가치가 있다.

저자는 시인이자 소설가인 정철훈 씨다. 그에게 정준채는 큰아버지, 정추는 작은아버지가 된다. 부친은 정근이다.

정철훈 작가는 “정추의 생애를 되짚어가면서 필자의 뇌리에 떠도는 문장이 있었다. “아무리 유능한 전기작가라고 할지라도 당사자가 쓴 회고록에는 미치지 못한다”라는 문장이 그것이다”며 “정추의 유품에서 발견된 A4 용지엔 말년에 회고록을 쓰려고 작정한 듯, 기억의 파편들이 어지럽게 흩어져 있었다”고 전했다.

이번 평전은 조카인 저자가 쓰는 ‘작은 아버지의 인생 기록’이다. 저자는 이에 앞서 ‘정근 전집’(전3권·작가출판사)과 백부인 ‘북한영화의 대부 정준채 평전’(선인출판사)를 지난 2022년 동시에 펴낸바 있다.

저자에 따르면 정준채는 일제강점기 일본 도쿄에 유학 일영영화사 조감독으로 일하다 해방 후 ‘조선영화동맹’ 중앙집행위원으로 활동했으며 다큐 영화 ‘민족전선’을 제작하기 위해 월북했다. 1956년 무용가 최승희 주연의 북한 최초 컬러 극영화 ‘사도성의 이야기’ 연출가로 활동했다.

정근은 국민동요 ‘텔레비전’, ‘둥글게 둥글게’, ‘구름’, ‘우체부’ 등을 작사·작곡했으며 KBS방송국 어린이합창단 지휘자, KBS ‘모이자 노래하자’ 프로그램 방송작가로 활동했다.

이번 정추 평전 발간은 큰아버지와 아버지의 일대기에 이은 작은아버지의 삶과 예술을 담고 있다는 점에서, 저자에게는 ‘필생의 역작’의 의미로 수렴된다. 총 8부 68개 항목, 원고지 3500장 분량에 이르는 대작이 완성 된 것.

정철훈 작가는 “큰아버지의 마지막 숙원을 풀어주려고 싶었으나 그가 쓰려고 했던 회고록에 미치지 못할까 봐 여러 번 망설였다”며 “음악가의 평전에서 음악이 흘러나오지 않는다면 무슨 소용이란 말인가, 라는 자괴감은 여러 차례 집필 의욕을 꺾었다”고 밝혔다.

평전 작업에 앞서 정철훈 작가는 정추 유가족 협조로 방대한 자료를 국내로 들여오는 작업을 진행했다. 2013년 3000권 가까운 서적을 컨테이너 항공편으로 들어와 국회도서관에 기증한 것이다. 자료는 우리나라, 북한, 러시아, 카자흐스탄 등 4개국에서 수집됐다.

정 작가는 “이 서적들은 국회도서관 ‘정추 컬렉션’으로 소장되어 있다”며 “2014년엔 국립아시아문화전당 아시아문화원에 음악 자료, 서신 자료, 사진 자료, 기타 자료 등으로 구분된 1500여 점을 그리고 2015년엔 국가기록원에 나머지 자료를 기증했다”고 밝혔다.

양림동에서 태어난 정추는 외삼촌 정석호의 영향으로 피아노를 연주하게 된다. 정석호는 베를린 음악원에서 공부한 성악가였다. 정추는 광주고보 재학시절 일본어 상용을 거부해 15번이나 정학 처분을 받았으며 교련교육 반대와 일본인 교련 교관을 무시한 언행으로 퇴학을 당한다. 이후 양정고에서 한국어 수업을 받으며 음악을 매개로 독립의 꿈을 키워나간다.

1946년 정추는 평양 국립영화촬영소 음악감독으로 활동하면서 러시아를 공부한다. 이후 모스크바 음악원에서 작곡이론 공부를 하며 음악에 대한 지식을 넓혀 간다. ‘김일성 우상화 반대’ 발언을 주도하고 소련으로 망명한 정추는 1958년 모스크바음악원의 졸업작품 발표회에서 심사위원 전원 만점을 받는 등 실력을 인정받았다.

이번 평전에 토대가 됐던 자료들은 역사적, 사회적 관점에서 의미가 있다. 저자는 “이 사료들은 한국전쟁 이후 우리 문화사의 공백으로 남아 있는 북한 문화계의 동향과 소련 음악계의 동향, 그리고 중앙아시아 음악 세계와의 접촉과정을 가늠할 소중한 자료”라고 언급했다.

한편 박일 카자흐스탄 고려인 철학박사는 “정추의 음악은 소리로 재현된 동향철학이다”며 “그의 음악은 동양철학과 같이 깊어 현명하고 향취가 서리며 또 신비하다”고 평했다.

정철훈 작가는 ‘창작과비평’에 ‘백야’ 외 5편의 시를 발표하며 작품활동을 시작했으며 시집 ‘살고 싶은 아침’, 장편 ‘인간의 정원’ 등 다수의 시집과 소설집, 평전, 인문서를 펴냈다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

‘북한영화의 아버지’로 일컫는 정준채(1917~1980 추정), ‘검은 머리 차이콥스키’로 불리는 정추(1923~2013), 연좌제 고통을 겪었음에도 동요 작곡가로 꽃을 피웠던 정근(1930~2015), 이들 3형제의 삶은 우리나라 근현대사의 곡절을 상징한다.

카자흐스탄 망명음악가 정추의 삶과 예술세계를 집약한 평전이 나와 화제다. 특히 이번 ‘정추 평전’은 분단과 이산의 가족사를 넘어 민족사 전체의 차원으로 복원했다는 점에서 가치가 있다.

저자는 시인이자 소설가인 정철훈 씨다. 그에게 정준채는 큰아버지, 정추는 작은아버지가 된다. 부친은 정근이다.

정철훈 작가는 “정추의 생애를 되짚어가면서 필자의 뇌리에 떠도는 문장이 있었다. “아무리 유능한 전기작가라고 할지라도 당사자가 쓴 회고록에는 미치지 못한다”라는 문장이 그것이다”며 “정추의 유품에서 발견된 A4 용지엔 말년에 회고록을 쓰려고 작정한 듯, 기억의 파편들이 어지럽게 흩어져 있었다”고 전했다.

저자에 따르면 정준채는 일제강점기 일본 도쿄에 유학 일영영화사 조감독으로 일하다 해방 후 ‘조선영화동맹’ 중앙집행위원으로 활동했으며 다큐 영화 ‘민족전선’을 제작하기 위해 월북했다. 1956년 무용가 최승희 주연의 북한 최초 컬러 극영화 ‘사도성의 이야기’ 연출가로 활동했다.

정근은 국민동요 ‘텔레비전’, ‘둥글게 둥글게’, ‘구름’, ‘우체부’ 등을 작사·작곡했으며 KBS방송국 어린이합창단 지휘자, KBS ‘모이자 노래하자’ 프로그램 방송작가로 활동했다.

이번 정추 평전 발간은 큰아버지와 아버지의 일대기에 이은 작은아버지의 삶과 예술을 담고 있다는 점에서, 저자에게는 ‘필생의 역작’의 의미로 수렴된다. 총 8부 68개 항목, 원고지 3500장 분량에 이르는 대작이 완성 된 것.

|

평전 작업에 앞서 정철훈 작가는 정추 유가족 협조로 방대한 자료를 국내로 들여오는 작업을 진행했다. 2013년 3000권 가까운 서적을 컨테이너 항공편으로 들어와 국회도서관에 기증한 것이다. 자료는 우리나라, 북한, 러시아, 카자흐스탄 등 4개국에서 수집됐다.

정 작가는 “이 서적들은 국회도서관 ‘정추 컬렉션’으로 소장되어 있다”며 “2014년엔 국립아시아문화전당 아시아문화원에 음악 자료, 서신 자료, 사진 자료, 기타 자료 등으로 구분된 1500여 점을 그리고 2015년엔 국가기록원에 나머지 자료를 기증했다”고 밝혔다.

양림동에서 태어난 정추는 외삼촌 정석호의 영향으로 피아노를 연주하게 된다. 정석호는 베를린 음악원에서 공부한 성악가였다. 정추는 광주고보 재학시절 일본어 상용을 거부해 15번이나 정학 처분을 받았으며 교련교육 반대와 일본인 교련 교관을 무시한 언행으로 퇴학을 당한다. 이후 양정고에서 한국어 수업을 받으며 음악을 매개로 독립의 꿈을 키워나간다.

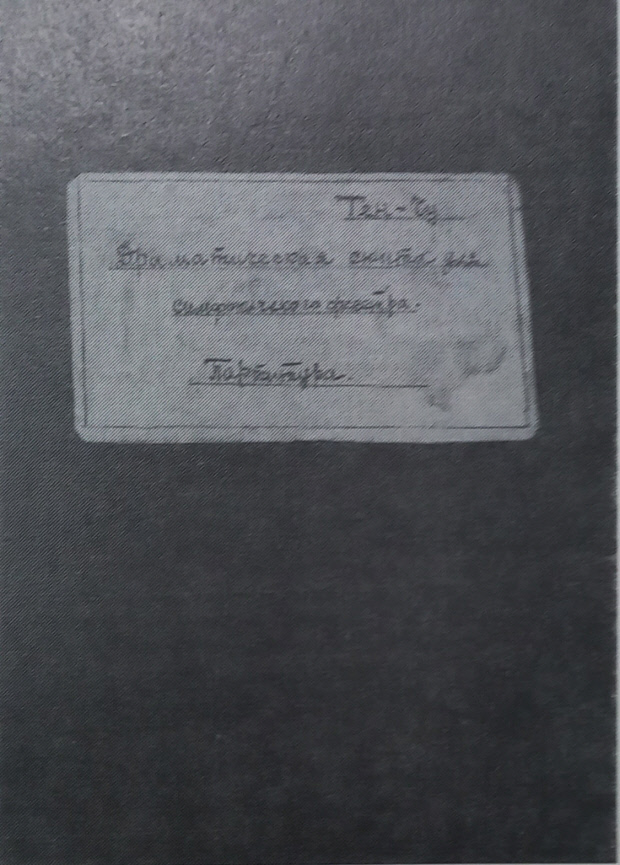

‘극적 조곡’(1972) 총보 <국립아시아문화전당 소장> |

이번 평전에 토대가 됐던 자료들은 역사적, 사회적 관점에서 의미가 있다. 저자는 “이 사료들은 한국전쟁 이후 우리 문화사의 공백으로 남아 있는 북한 문화계의 동향과 소련 음악계의 동향, 그리고 중앙아시아 음악 세계와의 접촉과정을 가늠할 소중한 자료”라고 언급했다.

한편 박일 카자흐스탄 고려인 철학박사는 “정추의 음악은 소리로 재현된 동향철학이다”며 “그의 음악은 동양철학과 같이 깊어 현명하고 향취가 서리며 또 신비하다”고 평했다.

정철훈 작가는 ‘창작과비평’에 ‘백야’ 외 5편의 시를 발표하며 작품활동을 시작했으며 시집 ‘살고 싶은 아침’, 장편 ‘인간의 정원’ 등 다수의 시집과 소설집, 평전, 인문서를 펴냈다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr