세계 예술 속 우리 유물의 흥미로운 스토리텔링

[박성천 기자가 추천하는 책] 박물관 스토리텔링 황윤 지음

|

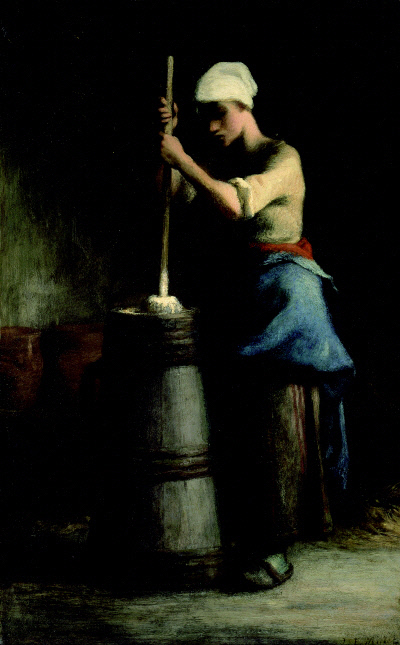

‘버터를 휘젓는 젊은 여인’(밀레 작·왼쪽), ‘절구질하는 여인’. 두 작품은 전반적인 구도와 분위기에서 비슷한 느낌이 있다. 박수근이 얼마나 밀레의 작품을 열정적으로 연구했는지를 잘 보여준다. <소동 제공> |

‘버터를 휘젓는 젊은 여인’(밀레 작·왼쪽), ‘절구질하는 여인’. 두 작품은 전반적인 구도와 분위기에서 비슷한 느낌이 있다. 박수근이 얼마나 밀레의 작품을 열정적으로 연구했는지를 잘 보여준다. <소동 제공> |

우리 문화의 무엇이 세계인들에게 어필을 했을까. 우리만의 독특한 문화인자가 있다고 볼 수 있다. 혹자들은 흥, 끼, 예 등 다양한 요인을 든다. 평자들마다 다른 원인과 분석을 내놓고 있지만 일반적으로 우리 문화에 내재된 특유의 스토리를 거론하기도 한다.

오늘날 뮤지엄으로 통칭되는 박물관은 수많은 이야기의 보고다. 유물의 예술적 가치와 의의는 시대를 초월해 생명력을 획득했을 때 담보되는데, 그것의 전제는 이야기로 해석되고 소환될 때라야 가능하다.

‘박물관 스토리텔링’은 그러한 저자의 사유와 주장을 담은 책으로, 뮤지엄이 지닌 ‘족보’로서의 의미에 초점을 맞췄다. 저자는 그동안 ‘도자기로 본 세계사’, ‘박물관 보는 법’ 등 관련 책들을 통해 박물관과 유적을 대중에게 알리는 역할을 해왔다.

간단히 말해 족보는 계통과 혈통을 기록한 책을 일컫는다. 저자는 미술사에도 그런 족보가 당연히 있으며 세계적인 뮤지엄들은 자국의 유물을 세계미술사 등에 편입시키려는 노력을 기울이고 있다고 말한다.

저자는 먼저 불상의 족보에 대해 거론한다. 그에 따르면 한국 불상의 족보는 이렇다. ‘본관은 인도+ 성은 불교+ 파는 한반도’인 것이다. 다시 말해 불상은 인도에서 중국을 거쳐 한반도로 전해졌다. 물론 불상은 다시 우리나라에서 일본으로 전해졌다.

이동 경로는 자연히 불상 디자인에 영향을 미쳤는데 시대와 국가의 문화적 배경에 따라 다른 형태로 변화된다. 하지만 족보를 거슬러 올라가면 하나의 뿌리, 즉 간다라 불상에서 갈려져 나왔다는 것을 알게 된다. “둥글게 말린 머리카락인 나발(螺髮), 두텁고 귓불이 늘어진 귀”가 그러한 예다.

저자는 근현대미술의 족보에 대해서도 견해를 드러낸다. 밀레는 인상파가 전면에 등장하기 이전의 작가로 주로 농민이나 평범한 서민을 주인공으로 그렸다. 당대 화가들이 묘사했던 영웅적인 인물과는 거리가 멀었다.

박수근은 그런 밀레의 철학에 공감하며 주위의 평범한 인물들을 화폭에 담았다. 두 예술가 사이에는 100년이라는 간극이 존재하는데 어떻게 밀레의 예술이 박수근에게 전달됐을까.

저자는 1920년대 조선미술전람회라는 공모전이 개최되면서 일본인 심사위원들이 자국에서 유행하는 회화 주제, 다시 말해 “밀레의 그림 주제인 황토색을 심사의 중요한 배점 기준”으로 봤다고 설명한다.

한반도에서도 초가집, 장독대 등 민속적 소재들이 유행을 했고 “이상화된 황토색에 표현”을 고민했을 것이라고 한다. 경향의 근원을 거슬러가다 보면 밀레를 만나게 되고, 한반도는 물론 일본과 아시아에서도 밀레는 20세기 초중반 황토색 회화의 시조처럼 여겨졌을 것이라는 얘기다. 그러한 연속선상에서 박수근 외에 많은 근대작가들이 밀레의 그림에 관심을 뒀을 것으로 본다.

또한 책에는 동양의 도자기가 서양으로 건너가게 된 과정 등도 기술돼 있다. 특히 저자는 우리 도자기 역사를 세계사에 편입시키기 위해서는 전시구조를 바꿔야 한다고 강조한다. 족보 형식의 전시는 흥미로운 스토리텔링과 연계될 수 있기 때문이다. <소동·2만4000원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr