“우주를 보면 인생이 더 넓어집니다” 우주로 안내하는 천문학 작가 이광식

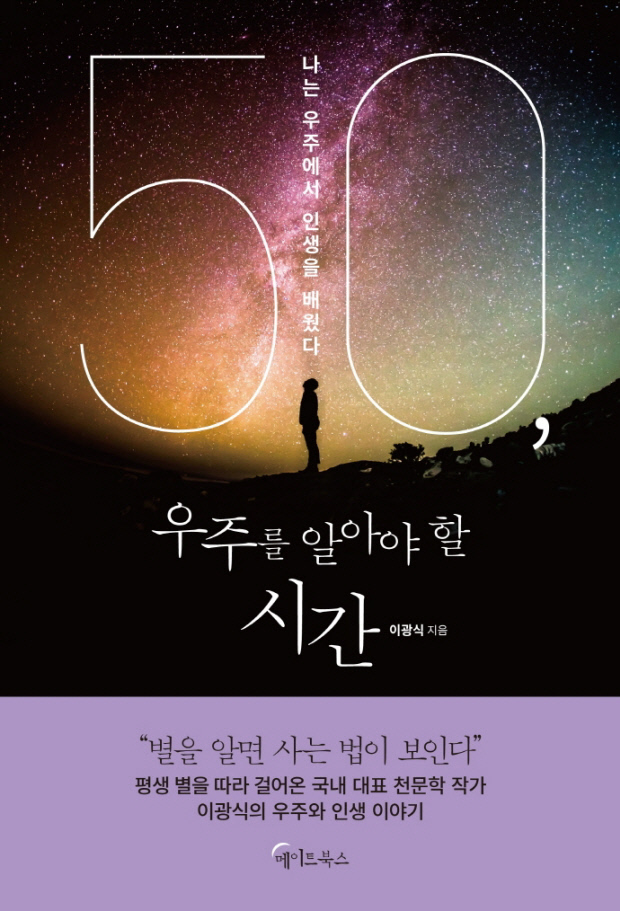

최근 ‘50, 우주를 알아야 할 시간’ 출간

숨 가쁘게 달려온 삶…출판사 운영하다 인생항로 바꿔

내가 돌아갈 곳은 자연이고 우주…그게 내 귀거래사

눈 좀더 크게 뜨고 인생과 세상 넓게 바라봐야

자라나는 세대에게 우주 이야기 들려주고 싶어

숨 가쁘게 달려온 삶…출판사 운영하다 인생항로 바꿔

내가 돌아갈 곳은 자연이고 우주…그게 내 귀거래사

눈 좀더 크게 뜨고 인생과 세상 넓게 바라봐야

자라나는 세대에게 우주 이야기 들려주고 싶어

|

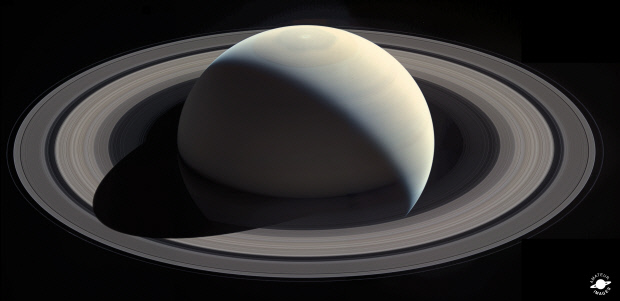

미 항공우주국(NASA)에서 발사한 탐사선 보이저(Voyager) 1호가 1990년 태양계를 벗어나며 지구 방향으로 카메라를 돌린다. 이때 촬영된 지구는 ‘창백하고 푸른 점’(pale blue dot)에 불과했다. 빛공해와 미세먼지로 찌든 지구에 발 딛고 선 대부분 사람들은 머리위에 빛나고 있는 별의 존재를 까맣게 잊고 산다. 이광식(70) 천문학 작가는 “천문학은 사람의 인성과 정신에 큰 영향을 끼치는 과학이자 철학”이라고 말한다. 최근 ‘50, 우주를 알아야 할 시간’(메이트북스 刊)을 펴낸 작가의 인천시 강화군 내가면 ‘원두막천문대’를 찾아 우주와 인생 이야기를 들었다.

◇50은 ‘우주를 알아야 할 나이’=이광식 천문학 작가는 나이 ‘50’을 주목한다. 공자는 50세를 ‘지천명’(知天命)이라고 했다. 이를 새롭게 해석해 작가는 이번 신간에서 ‘50’을 ‘우주를 알아야 할 시간’이라고 강조한다. 100세 시대에 인생의 반환점을 막 지난 ‘50’에 가치를 부여하고 새롭게 해석하는 것은 왜일까?

“공자님이 ‘논어’에서 ‘나이 쉰이면 천명을 알아야 한다’(五十而知天命)고 말씀하셨는데, 여기서 ‘천명’(天命)이란 말은 인생을 뜻하기도 하지만, 넓게는 우주만물을 지배하는 하늘의 명령이나 원리, 또는 보편적인 가치를 가리키는 말이기도 합니다. 그래서 나이 쉰은 인생과 세상을 보다 넓고 깊게 사유해야 할 때라는 뜻으로 새겨도 무방하리라 봅니다. 걸어온 길도 멀지만 걸어가야 할 길도 만만찮은 쉰 살, 인생을 이등분하는 중점(中點)에 서서 지나온 자신의 삶을 되돌아보고, 앞으로의 생을 어떻게 그려갈 것인가, 차분한 성찰이 필요한 나이라고 봅니다.”

최근 출간한 ‘50, 우주를 알아야 할 시간’은 50대에게 더 큰 의미를 부여한다. 작가는 고달픈 한국의 50대에게 이제껏 가족과 직장을 위해 숨 가쁘게 달려왔지만, 광활한 우주를 이해함으로써 인생사의 부침(浮沈)을 조금 멀리서 객관적으로 바라보면서 ‘그럴수록 심호흡 한번 하는 마음의 여유’를 갖자고 말한다. 책은 ‘우주는 어떻게 시작됐는지, 우주는 무엇으로 이뤄졌는지, 우주는 끝이 있는지?’ 등에 대한 근원적인 질문을 던지며 인간과 별, 우주에 관한 이야기를 쉽고 재미있게 풀어나간다.

작가 역시 20여 년 전인 50대에 인생항로를 자연과 우주로 돌리는 ‘터닝 포인트’를 맞았다. 출판사를 운영하던 당시 야근을 하고 밤늦게 귀가하던 어느 날의 일화다. 아파트 단지 입구에 들어서자 인근 어느 집 베란다에 노란 근조(謹弔) 등이 걸려 있었다. 그걸 본 작가는 아차 싶었다. ‘아, 정신없이 살다가 어느 날 갑자기 아파트 안방에서 죽으면 저렇게 베란다에 조등(弔燈)하나 걸고 끝나겠구나.’ 작가는 ‘우주로 돌아가기 전’, 자신의 버킷 리스트를 이루자고 결심했다.

“‘내가 돌아가야 할 곳은 자연이고 우주다’라는 늘 그런 생각을 품고 살았어요. 그게 저의 귀거래사(歸去來辭)였죠. 제 버킷 리스트는 ‘자연 속에서 백수가 돼 빈둥거리며 게으름 피거나, 읽고 싶은 책 맘대로 읽고, 또 내가 어쩌다 살게 된 이 우주라는 동네나 산책하다 가자’라는 거였거든요. 아무 것도 모른 채 살다가 어느 날 갑자기 죽는다면 정말 억울할 것 같았어요.”

◇‘원두막 천문대’짓고 별보며 글 써=작가는 30여 년동안 종사했던, 천직 같던 출판업을 접고 인천시 강화군 내가면 퇴모산 기슭으로 귀촌했다. 강화도에 안착한 까닭은 빛공해가 적은 곳에서 별을 보기 위함이었다. 낮에는 텃밭을 일구고, 밤에는 천문 관련 책을 읽고 별을 봤다. 이때 독파한 천문학, 물리학, 수학 관련 책이 100여 권. 대학에서 영문학을 전공한 문과 출신이다 보니 책 내용에 나오는 수식이 너무 어려웠다. 그래서 읍내 책방에 나가 중·고등 수학 전과정 참고서와 ‘수학의 정석’을 사와서 씨름하기도 했다.

2010년 겨울, 작가는 여러 천문서적을 읽으며 정리했던 독서 노트를 옆에 두고 하루 16시간씩 서재에 틀어 박혀 책을 썼다. 그동안 봐온 대부분의 천문 관련 책들이 이론적으로 너무 어렵게 써놓아서 딱딱하고 재미가 없었다. 그래서 작가는 인문학적 시각에서, 독자들이 궁금해 하는 내용을 중심으로 쉽고 재미있게 썼다. ‘인문학적 융합형 천문학 책’이라는 호평을 받으며 스테디셀러가 된 ‘천문학 콘서트’이다. 작가가 지금까지 펴낸 책은 ‘천문학 콘서트’부터‘50, 우주를 알아야 할 시간’에 이르기 까지 모두 12권. 이 가운데 여러 권이 10쇄 이상 찍어낼 정도로 독자들의 사랑을 받고 있다.

작가는 지구의 환경파괴와 젊은 세대의 높은 자살률 등에 대해 우주를 잃어버린 채 살아가는 ‘우주 불감증’에서 비롯됐다고 분석한다. 별에서 나온 원소로 이뤄진 인간 역시 ‘메이드 인 스타’여서 ‘우주가 무엇인지?’ 알고자 하는 것은 인간의 본능이다. 그래서 ‘우주를 아는 것은 곧 우리 자신을 아는 것이고, 우리 자신을 찾아가는 길’이라고 말한다. 또한 작가는 “천문학은 사람의 인성과 정신에 큰 영향을 끼치는 과학이자 철학”이라며 “아이들에게 우주를 많이 보여주는데 투자해야 한다”고 강조한다.

“인류는 지금 물질에 매몰된 삶을 살고 있어요. 정신은 하얗게 증발하고, 우주는 망각해버렸죠. 우리 머리 위에 있는 이 거대한 세계를 말입니다. 우리나라 젊은이들의 자살률은 세계에서 가장 높습니다. 너무나 안타깝고 가슴 아픈 일이죠. 제가 할 수 있는 거라곤 그들에게 ‘좀 더 눈을 크게 뜨고 인생과 세상을 넓게 바라보라’고 당부하는 일뿐이죠. 학생들에게 강의할 때도 ‘정말 어렵고 힘들 때는 지구는 초속 30㎞로 태양 주위를 돌고, 우주는 광속으로 팽창하고 있는데 이만한 일로 내가 고민해야 하는가’ 그렇게 생각해보라 권합니다. 그러면 문제가 한결 가벼워질 거라고···.”

◇자라나는 세대에게 우주이야기 들려줄 터=대구에서 태어난 작가는 9살 무렵 ‘우주를 처음으로 어렴풋 느끼고 생각’하게 됐다. 9살 터울의 큰형님(이동하 소설가·전 중앙대 교수)이 어느 여름밤 들려준 이야기가 오랫동안 머릿속에 남았다. 그때 형이 한 얘기는 대략 이렇다.

“너희가 보고 있는 별이 지금은 없을지 모른다. 별과 지구의 거리가 너무 멀어서 지구까지 빛이 오는데 시간이 엄청 걸린다. 우리가 보는 저 별은 아주 과거의 모습이고, 지금 그대로 있는지는 아무도 모른다.”

작가는 어렵게 생활하던 젊은 시절, ‘우주란 무엇인가?’를 화두(話頭)로 품었다. 청계천 헌책방 거리에서 천문학 책을 찾아 헤맸지만 읽을 만한 책은 없었다. ‘다들 먹고 살기에 바빠 우주로 눈길을 줄 여유’가 없었던 시절이었다. 그래서 출판사를 운영할 때 베스트셀러인 ‘100 장면’ 시리즈 외에 ‘혜성관측 가이드’(조상호 지음)와 ‘작은 망원경과 함께 떠나는 성운·성단 산책’(박승철 지음) 등 국내 아마추어 천문가들이 직접 쓴 천문 관련 책을 펴냈다. 특히 1997년 9월 창간한 월간 ‘하늘’은 우리나라 최초의 천문잡지였다. 우리나라 최고의 관측가이자 천체사진작가였던 고(故) 박승철(1964~2000) 씨와의 만남이 천문잡지 창간으로 이어졌다. 필진으로 나은선·이만성(망원경 제작자)·박승철·조상호·김상구(천체사진가) 등 제작과 관측, 촬영에서 당대 최고의 ‘별쟁이’들이 참여했다.

작가는 자택 관측공간에 ‘원두막 천문대’라는 이름을 붙였다. 철골 구조물로 올린 데크 바닥이 딱 한 평 규모인 영락없는 원두막이어서 그런 이름을 붙였다고 한다. 10인치(25.4㎝) 돕소니언(Dobsonian) 반사망원경을 이용해 성운·성단을 관측한다. 또한 일간지에 ‘아하! 우주’ 등을 연재했고, 네이버 카페 ‘별하늘지기’에 ‘저녁바람’이라는 닉네임으로 천문 관련 글을 활발하게 쓰고 있다.

올해로 별을 보러 강화도 퇴모산에 들어온 지 만 20년. 작가의 가슴에는 여전히 ‘9살의 별’이 빛나고 있다. 네이버 블로그 ‘월간 하늘ⓒ;Enjoy the Cosmos!’에서 그는 “어쨌든 내 황혼녘 인생은 밤하늘의 이런 은하 저런 성단들을 보면서 경이와 감탄, 사색과 몽상 사이를 노닐다 여기 강화도 서쪽 산속에서 저물어가겠지만…”이라고 했다. 앞으로 작가는 어떤 ‘버킷 리스트’를 갖고 있을까? 이에 대해 돕소니언 반사망원경을 발명하고 ‘망원경을 보는 성자’로 불린 미국 아마추어 천문가 존 L. 돕슨(1915~2014)의 삶을 얘기했다.

“저도 미약하나마 체력이 허락하는 때까지 자라나는 세대에게 우주 이야기를 들려주며 글을 쓰려고 합니다. 아마 책 몇 권정도 더 쓰면 우주로 떠나가지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다. 마지막으로 셰익스피어의 소네트(sonnet·14행으로 이뤄진 짧은 시) 한 구를 끝맺음 말로 내려놓겠습니다. ‘머지않아 헤어질 것들을 열렬히 사랑하라.’ ”

/글·사진=송기동 기자 song@kwangju.co.kr

|

최근 출간한 ‘50, 우주를 알아야 할 시간’은 50대에게 더 큰 의미를 부여한다. 작가는 고달픈 한국의 50대에게 이제껏 가족과 직장을 위해 숨 가쁘게 달려왔지만, 광활한 우주를 이해함으로써 인생사의 부침(浮沈)을 조금 멀리서 객관적으로 바라보면서 ‘그럴수록 심호흡 한번 하는 마음의 여유’를 갖자고 말한다. 책은 ‘우주는 어떻게 시작됐는지, 우주는 무엇으로 이뤄졌는지, 우주는 끝이 있는지?’ 등에 대한 근원적인 질문을 던지며 인간과 별, 우주에 관한 이야기를 쉽고 재미있게 풀어나간다.

작가 역시 20여 년 전인 50대에 인생항로를 자연과 우주로 돌리는 ‘터닝 포인트’를 맞았다. 출판사를 운영하던 당시 야근을 하고 밤늦게 귀가하던 어느 날의 일화다. 아파트 단지 입구에 들어서자 인근 어느 집 베란다에 노란 근조(謹弔) 등이 걸려 있었다. 그걸 본 작가는 아차 싶었다. ‘아, 정신없이 살다가 어느 날 갑자기 아파트 안방에서 죽으면 저렇게 베란다에 조등(弔燈)하나 걸고 끝나겠구나.’ 작가는 ‘우주로 돌아가기 전’, 자신의 버킷 리스트를 이루자고 결심했다.

“‘내가 돌아가야 할 곳은 자연이고 우주다’라는 늘 그런 생각을 품고 살았어요. 그게 저의 귀거래사(歸去來辭)였죠. 제 버킷 리스트는 ‘자연 속에서 백수가 돼 빈둥거리며 게으름 피거나, 읽고 싶은 책 맘대로 읽고, 또 내가 어쩌다 살게 된 이 우주라는 동네나 산책하다 가자’라는 거였거든요. 아무 것도 모른 채 살다가 어느 날 갑자기 죽는다면 정말 억울할 것 같았어요.”

|

2010년 겨울, 작가는 여러 천문서적을 읽으며 정리했던 독서 노트를 옆에 두고 하루 16시간씩 서재에 틀어 박혀 책을 썼다. 그동안 봐온 대부분의 천문 관련 책들이 이론적으로 너무 어렵게 써놓아서 딱딱하고 재미가 없었다. 그래서 작가는 인문학적 시각에서, 독자들이 궁금해 하는 내용을 중심으로 쉽고 재미있게 썼다. ‘인문학적 융합형 천문학 책’이라는 호평을 받으며 스테디셀러가 된 ‘천문학 콘서트’이다. 작가가 지금까지 펴낸 책은 ‘천문학 콘서트’부터‘50, 우주를 알아야 할 시간’에 이르기 까지 모두 12권. 이 가운데 여러 권이 10쇄 이상 찍어낼 정도로 독자들의 사랑을 받고 있다.

작가는 지구의 환경파괴와 젊은 세대의 높은 자살률 등에 대해 우주를 잃어버린 채 살아가는 ‘우주 불감증’에서 비롯됐다고 분석한다. 별에서 나온 원소로 이뤄진 인간 역시 ‘메이드 인 스타’여서 ‘우주가 무엇인지?’ 알고자 하는 것은 인간의 본능이다. 그래서 ‘우주를 아는 것은 곧 우리 자신을 아는 것이고, 우리 자신을 찾아가는 길’이라고 말한다. 또한 작가는 “천문학은 사람의 인성과 정신에 큰 영향을 끼치는 과학이자 철학”이라며 “아이들에게 우주를 많이 보여주는데 투자해야 한다”고 강조한다.

“인류는 지금 물질에 매몰된 삶을 살고 있어요. 정신은 하얗게 증발하고, 우주는 망각해버렸죠. 우리 머리 위에 있는 이 거대한 세계를 말입니다. 우리나라 젊은이들의 자살률은 세계에서 가장 높습니다. 너무나 안타깝고 가슴 아픈 일이죠. 제가 할 수 있는 거라곤 그들에게 ‘좀 더 눈을 크게 뜨고 인생과 세상을 넓게 바라보라’고 당부하는 일뿐이죠. 학생들에게 강의할 때도 ‘정말 어렵고 힘들 때는 지구는 초속 30㎞로 태양 주위를 돌고, 우주는 광속으로 팽창하고 있는데 이만한 일로 내가 고민해야 하는가’ 그렇게 생각해보라 권합니다. 그러면 문제가 한결 가벼워질 거라고···.”

인제대 ‘청소년 인문학읽기 전국대회’에서 강연하는 이광식 천문학 작가(2019년 8월). <이광식 제공> |

“너희가 보고 있는 별이 지금은 없을지 모른다. 별과 지구의 거리가 너무 멀어서 지구까지 빛이 오는데 시간이 엄청 걸린다. 우리가 보는 저 별은 아주 과거의 모습이고, 지금 그대로 있는지는 아무도 모른다.”

작가는 어렵게 생활하던 젊은 시절, ‘우주란 무엇인가?’를 화두(話頭)로 품었다. 청계천 헌책방 거리에서 천문학 책을 찾아 헤맸지만 읽을 만한 책은 없었다. ‘다들 먹고 살기에 바빠 우주로 눈길을 줄 여유’가 없었던 시절이었다. 그래서 출판사를 운영할 때 베스트셀러인 ‘100 장면’ 시리즈 외에 ‘혜성관측 가이드’(조상호 지음)와 ‘작은 망원경과 함께 떠나는 성운·성단 산책’(박승철 지음) 등 국내 아마추어 천문가들이 직접 쓴 천문 관련 책을 펴냈다. 특히 1997년 9월 창간한 월간 ‘하늘’은 우리나라 최초의 천문잡지였다. 우리나라 최고의 관측가이자 천체사진작가였던 고(故) 박승철(1964~2000) 씨와의 만남이 천문잡지 창간으로 이어졌다. 필진으로 나은선·이만성(망원경 제작자)·박승철·조상호·김상구(천체사진가) 등 제작과 관측, 촬영에서 당대 최고의 ‘별쟁이’들이 참여했다.

작가는 자택 관측공간에 ‘원두막 천문대’라는 이름을 붙였다. 철골 구조물로 올린 데크 바닥이 딱 한 평 규모인 영락없는 원두막이어서 그런 이름을 붙였다고 한다. 10인치(25.4㎝) 돕소니언(Dobsonian) 반사망원경을 이용해 성운·성단을 관측한다. 또한 일간지에 ‘아하! 우주’ 등을 연재했고, 네이버 카페 ‘별하늘지기’에 ‘저녁바람’이라는 닉네임으로 천문 관련 글을 활발하게 쓰고 있다.

올해로 별을 보러 강화도 퇴모산에 들어온 지 만 20년. 작가의 가슴에는 여전히 ‘9살의 별’이 빛나고 있다. 네이버 블로그 ‘월간 하늘ⓒ;Enjoy the Cosmos!’에서 그는 “어쨌든 내 황혼녘 인생은 밤하늘의 이런 은하 저런 성단들을 보면서 경이와 감탄, 사색과 몽상 사이를 노닐다 여기 강화도 서쪽 산속에서 저물어가겠지만…”이라고 했다. 앞으로 작가는 어떤 ‘버킷 리스트’를 갖고 있을까? 이에 대해 돕소니언 반사망원경을 발명하고 ‘망원경을 보는 성자’로 불린 미국 아마추어 천문가 존 L. 돕슨(1915~2014)의 삶을 얘기했다.

“저도 미약하나마 체력이 허락하는 때까지 자라나는 세대에게 우주 이야기를 들려주며 글을 쓰려고 합니다. 아마 책 몇 권정도 더 쓰면 우주로 떠나가지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다. 마지막으로 셰익스피어의 소네트(sonnet·14행으로 이뤄진 짧은 시) 한 구를 끝맺음 말로 내려놓겠습니다. ‘머지않아 헤어질 것들을 열렬히 사랑하라.’ ”

/글·사진=송기동 기자 song@kwangju.co.kr