[예향 초대석] 사물놀이 명인 김덕수

“남사당 새미로 데뷔 63년 외길…영원히 광대인생 살랍니다”

꽹과리와 징, 장구, 북 등 네가지 전통 타악악기를 사물놀이로 탄생시킨 김덕수 명인.

<(사)사물놀이 한울림 제공> |

김덕수 명인과 사물놀이는 동의어이다. 5살 때 남사당 새미로 데뷔한 그는 꽹과리와 징, 장구, 북 등 사물놀이 대중화와 세계화에 앞장서며 63년간 예인의 한길을 걸어오고 있다. 최근 음악극 ‘김덕수전’ 공연을 마친 김 명인을 만나 ‘영원한 광대’의 신명난 예술인생에 대해 들었다.

◇세종문화회관 ‘김덕수전’ 온라인 생중계 호응= “꽹과리, 징, 장구, 북이 자연의 울림이라 전율이 느껴지네요.”(positively)

“코로나가 잠잠해지면 다시 무대에 올려주시길. 관객들이 직관하면서 더 깊은 감동을 받았으면 합니다.”(결고은)

지난 5월 29일, ‘집콕’ 관객들이 스마트 폰이나 PC로 ‘김덕수전傳’을 지켜보며 실시간으로 댓글을 올렸다. 세종문화회관과 현대차 정몽구재단이 함께 만든 이번 공연은 ‘코로나 19’ 확산을 예방하기 위해 이색적으로 진행됐다. 첫날은 ‘거리두기 좌석제’ 무료 공연으로, 이튿날은 관객 없이 네이버TV를 통해서 생중계됐다.

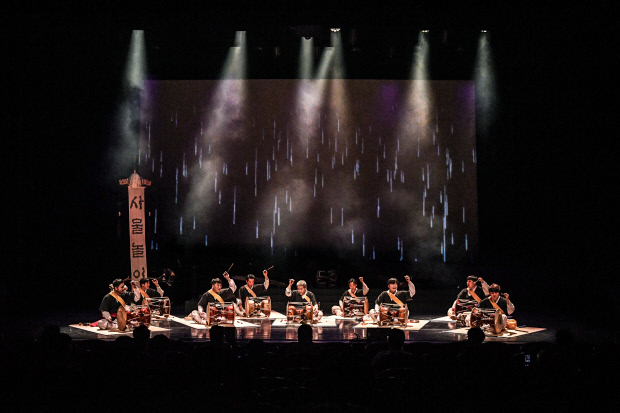

‘김덕수전’(연출 박근형)은 올해로 데뷔 63년을 맞은 김덕수(68) 명인의 예술인생을 다룬 음악극이다. 5살 어린 나이에 남사당 ‘새미’(무동)로 데뷔해 광대의 길로 들어선 뒤 사물놀이를 탄생시키고 전 세계를 누비며 활동해온 김 명인의 여정을 2시간으로 압축해 보여주었다. 전체 극을 관통하는 주제는 ‘나는 광대다’ 한 문장으로 압축할 수 있다. 코로나 19’로 지친 많은 이들이 한껏 위로 받을 수 있었던 신명나고 감동적인 무대였다.

‘김덕수전’이 끝난 며칠 뒤 서울 종로구 평창동 한 카페에서 김 명인을 만났다. 이번 무대는 김 명인에게도 각별한 의미로 다가왔다. 자신의 이름을 딴 공연이면서 SNS를 통해 무관중·생중계로 공연됐기 때문이다.

◇63년 전 남사당 새미로 예인 길 들어서=시계를 63년 전인 1957년 9월 9일로 되돌려 보자. 김덕수 명인은 그 해 추석 다음날 충남 조치원에서 남사당 난장(亂場) 트던 날을 선명하게 기억한다. 아버지(김문학)의 손에 이끌려 남사당 새미로 데뷔한 날이다. 다섯 살 때였다. ‘김덕수전’ 역시 이 장면으로 무대를 연다.

남사당은 유랑하는 전문 예인집단이었다. 서울·경기권을 중심으로 전국 투어를 했고 멀리 만주까지도 활동무대였다.

“남사당이라고 하면 최소한 6가지 레퍼토리를 행위하는 집단, 최소한 40명 이상의 종합예술단이에요. 최고 명인들이죠. 인형극도 하고, 줄도 타고, 버나(접시 돌리기)도 하고, 풍물치고, 탈춤도 하고 기본 레퍼토리입니다. 1964년에 남사당이 ‘중요 무형문화재’ 제3호로 지정됐는데 마지막 전국 투어를 해요. 전문 유랑집단으로는 마지막까지 살아남은 거고요. 며칠 밤을 해도 끝날 얘기가 아냐.”

김 명인은 일곱 살인 1959년 서울 동대문운동장에서 열린 ‘전국 농악경연대회’에서 빼어난 장구솜씨로 대통령상을 받아 ‘꼬마 신동’, ‘장구 신동’으로 이름을 떨쳤다. 1964년 서울 국악예술학교(현 국립 전통예술중·고)에 입학한 후 글로벌 문화사절단인 한국 민속가무예술단과 리틀 앤젤스 단원으로 해외 곳곳을 누비며 한국 전통예술을 선보였다. 그 시기는 예인으로 단련되는 ‘담금질’ 시간이었다. 그때 흘린 땀방울은 새로운 전통예술을 탄생시키는 ‘밀알’이 됐다.

◇‘새로운 창조적 전통의 계승’ 사물놀이 탄생= “환경의 변화 때문에 시작된 게 사물놀이인 거예요. 마당에서 실내로 들어올 수밖에 없는, 한마디로 말하면 새로운 창조적 전통의 계승, 새로운 레퍼토리 개발이었던 거죠. 20대말에 ‘영원한 광대는 어떤 정신에 살았나?’ 고민했는데, 사물놀이는 저희 세대의 시대의식에 의해서 창단됐다고 생각하시면 됩니다.”

1978년 2월 22일 서울 종로구 운니동 ‘공간사랑’. 4명의 젊은이가 무대에 올라 처음으로 ‘사물놀이’를 선보였다. 김덕수가 장구를, 김용배가 꽹과리를, 최태현(해금 전공)이 징을, 이종대(피리 전공)가 북을 각각 맡았다. 이날 4명의 청년이 펼친 ‘웃다리(경기·충청 지방) 앉은 반’ 풍물가락은 한국의 전통예술의 역사를 새로 쓰는 혁명적인 문화선언이었다. 리듬악기인 사물(四物)은 꽹과리(천둥번개), 징(바람), 장구(비), 북(구름) 등 자연소리의 앙상블이었고, 천지인(天地人)의 울림이었다.

“사물은 모든 생활 속에 있었던 전통 공연예술의 가장 기본입니다. 시각적으로만 봐왔던 놀이적 형식을, 청각적인 데에 비중을 두고 이 시대의 음악작업을 한 거예요.”

이후 김덕수 패는 1982년 10월 미국 텍사스 주 댈러스에서 열린 ‘세계 타악인대회’(PASIC 82)에서 사물놀이를 선보여 기립박수 속에 10여 차례의 커튼콜을 받았다. 외신은 ‘신(神)을 부르는 소리’, ‘세계를 흔드는 한국의 소리’라고 격찬했다.

리듬은 만국 공용어였다. 폭발적이고 신들린 듯 한 사물놀이에 열광하는 전세계 팬들이 늘어났다. 이들을 지칭하는 ‘사물노리안’(Samulnorian)이라는 신조어가 만들어졌고, 브리태니커 사전에 보통명사로 올려졌다. 김 명인은 사물놀이와 클래식, 재즈, 팝, 락&롤, 대중음악 등 타 장르간 경계를 허물고 새로운 숨결을 불어넣는 시도를 했다.

◇사물놀이를 학문적으로 집대성 하고 싶어=김 명인은 63년 예술인생 가운데 1978년 사물놀이 첫 공연, 1982년 미국 댈러스 ‘세계 타악인 대회’와 함께 1987년 이한열 추모굿 공연, 1990·1998년 평양공연을 가장 기억에 남는 공연으로 꼽는다.

“평양가서 하나 확실하게 확인한 것은 ‘피보다 진한게 우리의 신명이구나’하는 겁니다. 꽹과리, 징, 장구, 북이 똑같고, 가락도 신명도 같아요. 금방 서로 바꿔서 연주하고. 우리가 남북평화에 소중한 것은 동질성 회복이라고 봐요. 그것에 절대적 악기라면 꽹과리, 징, 장구, 북밖에 없어요.”

그는 올해로 사물놀이 탄생 42년, 데뷔 63년을 맞았다.

인생의 첫 20년은 다섯 살 나이에 남사당 새미로 첫발을 내디딘 후 전통예술을 배우고 연마하는 시간이었고, 다음 20년은 전 세계를 상대로 사물놀이를 공연하며 보냈다. 그리고 다음 20년은 한국예술종합학교(한예종) 전통예술원 전통연희과에서 교수로 후학들을 가르쳤다. 1998년부터 20년간 강단에 섰던 한예종을 2년 전 정년 퇴임한 후 원광디지털대 한국문화학부 전통공연예술학과 석좌교수를 맡고 있다.

김 명인 가족은 예술가족이다. 부인 김리혜 씨는 무용가(살풀이춤 승무 이수자)이고, 장남은 힙합 뮤지션 ‘수파사이즈’이다. 그를 60여 년간 예인의 길을 걷게 한 원동력은 ‘신명’이다. 이를 ‘우리 얼이 담긴 맛과 멋, 우리만이 가지고 있는 에너지’라고 설명하며 광대의 시대정신을 강조했다.

전 세계를 무대로 숨 가쁘게 사물놀이를 공연하고 후학들을 지도해온 그는 어떠한 미래를 꿈꾸고 있을까? 그는 전 세계 음악교실에 우리 악기가 들어가고, 한국의 신명이 세계의 팝문화로 자리 잡는 꿈을 꾸고 있다. 명인은 인터뷰 도중 앉은 채로 어깨춤을 보여주며 설명을 이어갔다.

“우리가 어깨춤을 덩실덩실 한다는 것을 어떻게 이론적으로 교육시킬 수 있을까요? 신명이에요. 호흡이 둥글게 감기는 신명. 이게 이론적으로 해부하면 과학입니다. 우리 민족만이 가지고 있는 물리학. 그래서 우리 것을 글로벌화된 음악교육학 측면에서 접근을 해야 됩니다. 리듬이 나가면 소리, 춤, 악기가 따라 나가게 돼요. 문화예술에서 제일 앞서 가는게 리듬이에요. 엄청난 경제적 부가가치가 있습니다. 전 세계 음악교실이나 학교를 생각해 보세요. 엄청납니다. ‘콘체르토(Concerto·협주고) 이 곡을 할 때는 이 악기에, 이 피치가 나는 이 채로 써야 된다’ 그게 상품가치에요. 그래서 악기도 스탠다드를 해야돼요.”

‘사물놀이’라는 새로운 예술영역을 창시한 김 명인은 사물놀이를 체계적으로 정리하면서 한류문화의 근본인 신명의 개론(槪論)을 쓰겠다는 것을 여생의 목표로 잡고 있다. ‘영원한 광대’의 무대는 계속 된다.

/서울=송기동 기자 song@kwangju.co.kr

김덕수 명인의 63년 광대인생을 음악극으로 만든 김덕수전傳. <세종문화회관 제공> |

지난 5월 29일, ‘집콕’ 관객들이 스마트 폰이나 PC로 ‘김덕수전傳’을 지켜보며 실시간으로 댓글을 올렸다. 세종문화회관과 현대차 정몽구재단이 함께 만든 이번 공연은 ‘코로나 19’ 확산을 예방하기 위해 이색적으로 진행됐다. 첫날은 ‘거리두기 좌석제’ 무료 공연으로, 이튿날은 관객 없이 네이버TV를 통해서 생중계됐다.

‘김덕수전’이 끝난 며칠 뒤 서울 종로구 평창동 한 카페에서 김 명인을 만났다. 이번 무대는 김 명인에게도 각별한 의미로 다가왔다. 자신의 이름을 딴 공연이면서 SNS를 통해 무관중·생중계로 공연됐기 때문이다.

‘장구신동’으로 이름을 날리던 6살 시절의 김 명인. |

남사당은 유랑하는 전문 예인집단이었다. 서울·경기권을 중심으로 전국 투어를 했고 멀리 만주까지도 활동무대였다.

“남사당이라고 하면 최소한 6가지 레퍼토리를 행위하는 집단, 최소한 40명 이상의 종합예술단이에요. 최고 명인들이죠. 인형극도 하고, 줄도 타고, 버나(접시 돌리기)도 하고, 풍물치고, 탈춤도 하고 기본 레퍼토리입니다. 1964년에 남사당이 ‘중요 무형문화재’ 제3호로 지정됐는데 마지막 전국 투어를 해요. 전문 유랑집단으로는 마지막까지 살아남은 거고요. 며칠 밤을 해도 끝날 얘기가 아냐.”

김 명인은 일곱 살인 1959년 서울 동대문운동장에서 열린 ‘전국 농악경연대회’에서 빼어난 장구솜씨로 대통령상을 받아 ‘꼬마 신동’, ‘장구 신동’으로 이름을 떨쳤다. 1964년 서울 국악예술학교(현 국립 전통예술중·고)에 입학한 후 글로벌 문화사절단인 한국 민속가무예술단과 리틀 앤젤스 단원으로 해외 곳곳을 누비며 한국 전통예술을 선보였다. 그 시기는 예인으로 단련되는 ‘담금질’ 시간이었다. 그때 흘린 땀방울은 새로운 전통예술을 탄생시키는 ‘밀알’이 됐다.

2018년 출시된 첫 독주음반 ‘장구산조’. |

1978년 2월 22일 서울 종로구 운니동 ‘공간사랑’. 4명의 젊은이가 무대에 올라 처음으로 ‘사물놀이’를 선보였다. 김덕수가 장구를, 김용배가 꽹과리를, 최태현(해금 전공)이 징을, 이종대(피리 전공)가 북을 각각 맡았다. 이날 4명의 청년이 펼친 ‘웃다리(경기·충청 지방) 앉은 반’ 풍물가락은 한국의 전통예술의 역사를 새로 쓰는 혁명적인 문화선언이었다. 리듬악기인 사물(四物)은 꽹과리(천둥번개), 징(바람), 장구(비), 북(구름) 등 자연소리의 앙상블이었고, 천지인(天地人)의 울림이었다.

“사물은 모든 생활 속에 있었던 전통 공연예술의 가장 기본입니다. 시각적으로만 봐왔던 놀이적 형식을, 청각적인 데에 비중을 두고 이 시대의 음악작업을 한 거예요.”

이후 김덕수 패는 1982년 10월 미국 텍사스 주 댈러스에서 열린 ‘세계 타악인대회’(PASIC 82)에서 사물놀이를 선보여 기립박수 속에 10여 차례의 커튼콜을 받았다. 외신은 ‘신(神)을 부르는 소리’, ‘세계를 흔드는 한국의 소리’라고 격찬했다.

리듬은 만국 공용어였다. 폭발적이고 신들린 듯 한 사물놀이에 열광하는 전세계 팬들이 늘어났다. 이들을 지칭하는 ‘사물노리안’(Samulnorian)이라는 신조어가 만들어졌고, 브리태니커 사전에 보통명사로 올려졌다. 김 명인은 사물놀이와 클래식, 재즈, 팝, 락&롤, 대중음악 등 타 장르간 경계를 허물고 새로운 숨결을 불어넣는 시도를 했다.

|

“평양가서 하나 확실하게 확인한 것은 ‘피보다 진한게 우리의 신명이구나’하는 겁니다. 꽹과리, 징, 장구, 북이 똑같고, 가락도 신명도 같아요. 금방 서로 바꿔서 연주하고. 우리가 남북평화에 소중한 것은 동질성 회복이라고 봐요. 그것에 절대적 악기라면 꽹과리, 징, 장구, 북밖에 없어요.”

그는 올해로 사물놀이 탄생 42년, 데뷔 63년을 맞았다.

인생의 첫 20년은 다섯 살 나이에 남사당 새미로 첫발을 내디딘 후 전통예술을 배우고 연마하는 시간이었고, 다음 20년은 전 세계를 상대로 사물놀이를 공연하며 보냈다. 그리고 다음 20년은 한국예술종합학교(한예종) 전통예술원 전통연희과에서 교수로 후학들을 가르쳤다. 1998년부터 20년간 강단에 섰던 한예종을 2년 전 정년 퇴임한 후 원광디지털대 한국문화학부 전통공연예술학과 석좌교수를 맡고 있다.

김 명인 가족은 예술가족이다. 부인 김리혜 씨는 무용가(살풀이춤 승무 이수자)이고, 장남은 힙합 뮤지션 ‘수파사이즈’이다. 그를 60여 년간 예인의 길을 걷게 한 원동력은 ‘신명’이다. 이를 ‘우리 얼이 담긴 맛과 멋, 우리만이 가지고 있는 에너지’라고 설명하며 광대의 시대정신을 강조했다.

전 세계를 무대로 숨 가쁘게 사물놀이를 공연하고 후학들을 지도해온 그는 어떠한 미래를 꿈꾸고 있을까? 그는 전 세계 음악교실에 우리 악기가 들어가고, 한국의 신명이 세계의 팝문화로 자리 잡는 꿈을 꾸고 있다. 명인은 인터뷰 도중 앉은 채로 어깨춤을 보여주며 설명을 이어갔다.

“우리가 어깨춤을 덩실덩실 한다는 것을 어떻게 이론적으로 교육시킬 수 있을까요? 신명이에요. 호흡이 둥글게 감기는 신명. 이게 이론적으로 해부하면 과학입니다. 우리 민족만이 가지고 있는 물리학. 그래서 우리 것을 글로벌화된 음악교육학 측면에서 접근을 해야 됩니다. 리듬이 나가면 소리, 춤, 악기가 따라 나가게 돼요. 문화예술에서 제일 앞서 가는게 리듬이에요. 엄청난 경제적 부가가치가 있습니다. 전 세계 음악교실이나 학교를 생각해 보세요. 엄청납니다. ‘콘체르토(Concerto·협주고) 이 곡을 할 때는 이 악기에, 이 피치가 나는 이 채로 써야 된다’ 그게 상품가치에요. 그래서 악기도 스탠다드를 해야돼요.”

‘사물놀이’라는 새로운 예술영역을 창시한 김 명인은 사물놀이를 체계적으로 정리하면서 한류문화의 근본인 신명의 개론(槪論)을 쓰겠다는 것을 여생의 목표로 잡고 있다. ‘영원한 광대’의 무대는 계속 된다.

/서울=송기동 기자 song@kwangju.co.kr