“서민 삶 담긴 ‘남광주역’ 전주서 매일 새벽3시 찾아 1년간 촬영했죠”

광주 출신 다큐 사진작가 김지연 초대전

‘남광주 - 마지막 풍경’ 8월 18일까지 시립미술관

‘플랫폼·대합실·도깨비시장·마지막 날’ 4개 섹션 85점 전시

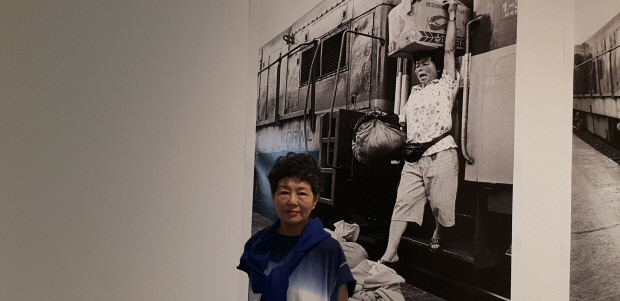

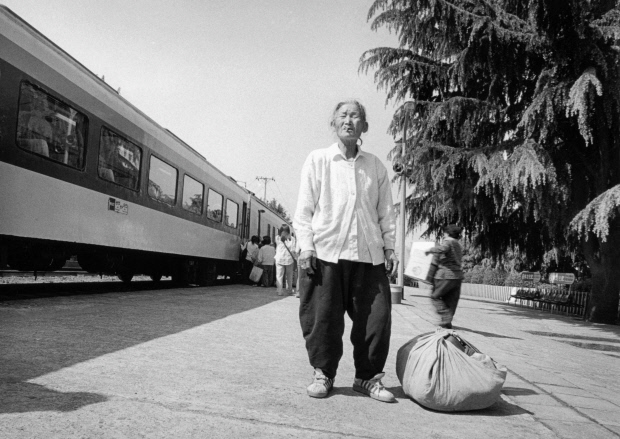

2000년 8월 10일 마지막날 남광주역 풍경과 도깨비장에 물건을 팔러 나온 할머니의 모습.

‘남광주 - 마지막 풍경’ 8월 18일까지 시립미술관

‘플랫폼·대합실·도깨비시장·마지막 날’ 4개 섹션 85점 전시

2000년 8월 10일 마지막날 남광주역 풍경과 도깨비장에 물건을 팔러 나온 할머니의 모습.

|

|

|

매일 새벽 3시 카메라를 챙겨들고 그녀는 전주 집을 나섰다. 2차선 국도를 1시간 반 달려 도착한 곳은 광주 남광주역. 가쁜 숨을 몰아쉬며 통일호 기차가 들어서면 짐보따리를 이고 진 ‘아짐’과 ‘할매’들이 모여들고 순식간에 ‘도깨비 시장’이 열렸다. 그녀는 ‘눈빛 하나 땅 한방울 하나 허투른 데가 없는 늙은 장꾼들의 정갈한 노동의 힘’을 보았고, 그 모습과 난장 풍경, 남광주 역사의 모습을 앵글에 담았다. 꼬박 1년을 쉬지 않고 이어온 작업이었다. 1999년 여름부터 2000년 여름까지의 일이다.

“보따리를 내려 놓고 담배를 피우는 할머니를 봤어요. 사진을 찍는데 “호랭이가 물어 가 부러!” 하시더라구요. 기차를 타고 떠나는 모습이 지금도 기억에 남아있어요. 사진을 찍으러 다니며 많은 분들을 만났죠. 이모댁이 근처라 역에서 놀았던 기억은 있지만 정작 역을 이용한 적은 없는데 ‘사라진다’는 기사를 접했을 때 왠지 그냥 지나칠 수가 없었어요. 아마도 남광주역이 가진 정서 같은 게 늘 제 맘 속에 있었나 봐요. 지금 생각해보면 어떻게 이리 오랫동안 작업을 했는 지 신기하기도 합니다.“

35mm 필름 카메라에 24mm 단렌즈를 끼워 촬영한 터라 사람들 한테 가까이 접근해야 하는 게 초반엔 힘들었다. 하지만 매일 삼각대를 놓아두고 플랫폼 등에 쪼그리고 앉아 사진을 찍으니 ‘아는 얼굴’도 생기고, 안부를 묻는 이들도 있었다.

“할머니들이 파는 건 천원짜리 몇장이면 살 수 있는 것들이었죠. 옥수수 한움큼, 가지 한움큼, 너무 작은 양이에요. 사진을 찍고 이것 저것 사 보따리 보따리 챙겨가는 게 일상이었죠.”

역사 사무실에는 8월 10일 ‘딱 하루’ 들어갈 수 있었다. 낡은 선풍기, 8월의 열차 시간표, 닳아버린 구둣솔 등 사무실 풍경을 클로즈업해 담았다. 정신없는 곳에서 사진을 찍는 김 작가를 늘 못마땅해하던 역장도 이날만은 “마지막으로 사진 한장 찍자”는 말에 역무원 두명과 함께 포즈를 취해주었다. 또 ‘4006’호 마지막 열차를 운행하는 기관사가 플랫폼을 바라보는 모습과 열차, 그곳을 스치듯 지나는 사람의 모습을 앵글에 담았고, 쓸쓸히 남겨진 역사의 풍경도 찍었다.

“인화 작업을 하며 70년간 경제적, 정서적으로 많은 이들과 친숙했던 남광주역을 우리가 쉽게 보내버렸구나하는 회한이 느껴졌어요. 아쉽게도 필름을 분실해 이번에 전시한 작품이 유일한 원본이에요. 사진을 아주 크게 뽑아 전시했는데 영화 필름이 돌아가는 것처럼 전시구성을 했어요. 인간의 희로애락을 역동적으로 보여주고, 할머니들의 활개치는 모습을 펼쳐보이고 싶었습니다.”

김 작가는 20년만에 남광주를 찾아 작업한 영상물(16분)도 전시중이다. 삶의 엄청난 에너지와 생동감이 ‘여전히’ 살아있는 곳에는 다시 장이 열리고 있었고 “억척백이 영란이 엄마는 저 세상으로 가부렀다”고 말하는, 도깨비장을 기억하는 누군가의 육성도 들을 수 있었다.

서울예대 연극과를 졸업한 그녀는 50이 되던 해 사진을 시작했다. ‘남광주 작업’이 첫 출발이었다. 정식으로 사진을 배우지 않았다는 것, 여자라는 것, 지방 출신이라는 게 모두 핸디캡이었다. 김 작가는 ‘정미소 작가’로 불린다. 전국의 낡은 정미소를 촬영해 ‘정미소’(2002)전을 열며 이름을 알리기 시작했고 전북 진안의 낡은 정미소를 구입해 개조한 공동체박물관 ‘계남 정미소’ 관장도 맡고 있다. 또 전주 서학동 사진관도 운영중이며 지금까지 25차례가 넘는 사진전을 기획했다.

이번 초대전에서는 다양한 시선으로 바라본 그의 사진집을 함께 볼 수 있어 흥미롭다. 200곳의 이발소 사진을 찍은 ‘나는 이발소에 간다’를 비롯해 ‘근대화 상회’, ‘삼천원의 식사’, ‘자영업자’등 화제가 됐던 작품집이다. 또 글실력도 만만치 않은 그녀는 최근 따뜻한 사진과 글이 실린 ‘전라선(열화당 간)’을 출간했다.

전시를 보다보면 자신만의 남광주 역 추억을 꺼내들게 될지도 모르겠다. 개막식은 12일 오후 3시 열리며 26일에는 작가와의 대화도 진행된다. 문의 062-613-7124. /김미은 기자 mekim@kwangju.co.kr